映画日記2019年1月25日~27日/サイレント短編時代のバスター・キートン(5)

この時期キートンを苦しめたという新妻ナタリー・タルマッジ(1896-1969)の実家との確執(「キートン半殺し」に反映しているとされます)は'21年5月のタルマッジとの結婚直後から続いていたそうですし、「キートンの警官騒動」に影を落としているとされるキートンの師、ロスコー・アーバックル(1887-1933)のパーティー強姦致死疑惑事件は'21年9月上旬ですからその影はファースト・ナショナル映画社移籍後の全般におよんでいるとも言え、また「キートンの北極無宿」は「キートンの即席百人芸」でもあてこすりを寄せたワンマン・プロデューサー兼監督のトーマス・H・インス(1882-1924)映画の「アメリカ映画史上最初の西部劇スター」ウィリアム・S・ハート(1870-1946)主演西部劇のパロディとされますが、ハートはインスの下'17年の「窄き路」や'19年の「開拓者」(ともにランバート・ヒルヤー監督)ですでにトップスターになり、'20年代には徐々に人気が下降していた頃なので(インス逝去翌年の'25年には引退してしまいます)、むしろ同作はエーリッヒ・フォン・シュトロハイム(1885-1957)の空前の超大作『愚なる妻』'22.Jan.のシュトロハイム本人が主演した人妻誘惑者カラムジン偽伯爵にキートンか扮する、という方が注目されますが、空前の製作費をかけて製作された『愚なる妻』は公開前から盛んに宣伝されていたようですし、カラムジン偽伯爵のキャラクターや扮装はシュトロハイムの長編第1作『アルプス颪』'19とほとんど同じですから、そうしたキートンの私生活上の事件、映画に見られる同時代映画のパロディも製作順の特定には結びつかないので、トリック撮影に凝った「キートンの即席百人芸」を話題性から配給委託移籍第1弾にしたあとはそれぞれ趣きをがらりと変えた自信作の傑作「キートンの船出」「キートンの白人酋長」「キートンの警官騒動」を「キートンの電気館」までの諸作の中で先行公開した、とも考えられます。やや後退した、と言っても第2作「キートンの囚人13号」から第7作(実は製作順では第1作)「キートンのハイ・サイン」までのキートン作品のつかみどころのなさ、煙に巻かれた感じは人を食った作風はそのままにもっと集中力を持ったイメージになっているので、'22年度作品の完成度を取るか'20年~'21年度作品のとりとめのなさをよりキートンらしいと取るかは少々微妙で、どちらがあってもいい観る方の好きずきになるかもしれません。その分今回は、あらすじのご紹介はなるべく詳しく書くように気を配りました。

「キートン半殺し(キートンの猛妻一族、キートンの飴ン棒、キートンの華麗なる一族)」My Wife's Relations (監督・脚本=キートン&エディ・クライン、First National'22.May.)*22min, B/W, Silent : https://youtu.be/0bnszWJUxNA

前書きの通りキートンの最初の結婚は新妻ナタリー・タルマッジの実家との確執もあってうまくいかず、のちに離婚調停でキートンは一方的に不利な条件を突きつけられて離婚することになりますが、キートン自身が家庭の夫としては無責任すぎ、かなり問題があったようです。キートンが芸人一家出身だったようにタルマッジ家も両親がステージ・ペーレンツだったようで、ノーマ・タルマッジを長女に次女ナタリー、三女コンスタンスの三姉妹は揃って映画女優デビューしましたが、ナタリーはキートンとの結婚を機に一時引退して'23年に長編『荒武者キートン』1作のみヒロインに起用されるので、本作は恋人の家と因縁の敵対家系で知らずに訪ねて一家全員に命を狙われることになる『荒武者キートン』の原型といえ、同長編は19世紀初頭に設定を置いていた時代劇コメディですので設定が上手くはまりました。もっともこの設定は使いやすいものなので、バスター・キートン・プロダクション最後の長編『キートンの蒸気船』'28で現代ものにしても港町の台風災害と絡めてキートン長編中の傑作として『荒武者キートン』と拮抗する出来になっていますから、本作の場合キートン作品には珍しく愛想のかけらもない不美人の巨体のコメディエンヌ、ケイト・プライスに魅力がないのが映画の艶の欠如となっています。まるでチャップリン助演のキーストン社のアメリカ映画史上初の長編喜劇映画『醜女の深情け』'14(同作は舞台の人気巨体女優、マリー・ドレスラーの主演映画でした)のようですが、もっとも短編でこの花嫁をいつものヒロインにしてしまうとロマンス成就方向にしないとキートンの感覚を持ってしても観客にも説得力がないとは判断が利いたので、本作は『醜女の深情け』を連想させるくらい喜劇映画としては'22年にしては古いタイプの作風だったかもしれませんが、キートンの映画の直接の師だったロスコー・アーバックル喜劇もキーストン社由来の系統を継ぐものだったので、こぢんまりとはしていますが破綻はない短編です。また冒頭の無茶苦茶な結婚をキートンもケイト・プライスも平然と受け入れるのがキートンに限らずアメリカ喜劇ならではのとぼけ方なので、本作は本作として、キートンとしてはやや例外的な内容ながらちゃんとのちにキートンらしい長編『荒武者キートン』に直結する作品になっている。そういう意味ではこれはこれで習作の次元ではない完成された短編ながら、キートンにとっては予行演習的な作品になっている。その点で、シンプルなまとまりながら、キートン映画が好きな人ほどいろいろと読みとれる含みのある短編と言えそうです。

●1月26日(土)

「キートンの鍛冶屋」The Blacksmith (監・脚=キートン&マル・セント・クレア、First National'22.Jul.21)*25min, B/W, Silent : https://youtu.be/7LwDewi6Y7E

本作も牧歌的とも言えるような設定で、こういう作風はハロルド・ロイドが長編『ドクター・ジャック』'22、『田子作ロイド一番槍』'27などで得意にする、というかロイドの好人物のキャラクターが生きる舞台設定なのでキートンだと本作のような破壊コメディにするしかないのかな、と面白いなりにキートン向けの設定ではないような感じがします。だからこそ何の伏線もない唐突なハッピーエンドが生きている、とも言えますし、以前の短編「キートンの案山子」の名犬リュークや、のちの短編「成功成功(キートンの白昼夢)」の犬猫病院のエピソードでも見られるように、キートンは動物とのかけ合いが実に上手い。本作では馬が相手ですが、キートン自身が無表情がトレードマークのキャラクターなので、本人が無表情に喜怒哀楽をこめる演技が抜群で、それが本来無表情ですし実際無表情な動物相手に受けの演技で動物から人間相手の演技以上に共感の通った情景を引き出していて、人間相手の場合キートンはいつも意志疎通が成り立っているのかわからないような風情でいるのですが、動物相手だとぴたっと決まるのです。チャップリンにも「犬の生活」'18と最高の愛犬映画がありますが、あれは犬を人間化しているから出てくる情緒なので、キートン最高の動物映画は雌牛がヒロインの長編『キートンの西部成金』'25ですが、キートンにはそういう擬人化された動物との情感というのとは違う感覚があります。キートン映画のヒロインはヒロインの魅力という点ではチャップリンやロイドのように女優を生かしているとは言えず、サイレント時代で言えばサイレント長編最後の『キートンの結婚狂』'29がキートンが女優に対等になった唯一の例と言ってよく、『キートンの西部成金』の雌牛が最高のヒロインになったと言えるくらいです。本作はキートンのサイレント短編19作中エディ・クラインではなくマル・セント・クレアが共同監督・共同脚本についた2編のうちの1編(もう1編は「キートンの強盗騒動」)ですが、ジョー・ロバーツとの敵対関係といい馬とのかけ合いといい、鍛冶屋での破壊ギャグ、唐突な結末といい、キートンの他の短編と基本的な演出はまるで変わりはなく、本作の村の鍛冶屋という趣向にヴァリエーションがあるだけです。その点でもキートン短編の共同監督・共同脚本クレジットはかたちだけで実質的にはキートンの単独監督・脚本だったのをせいぜいプロデューサー代理か、スタッフ・チームの代表としてエディ・クラインなりセント・クレアなりがクレジットされていたのだろうと見なせる実例になってもいますし、プリントの重版年代によってはクラインやセント・クレアのクレジットはなく、キートン単独監督・脚本のクレジットにされている短編が多いのもうなずけます。公開順でいうと前作「キートン半殺し」と本作は小さく手堅くまとまっていることでキートンらしい爆発力がやや不足していて、もっともとりとめのないキートン短編が「キートンのハード・ラック」であれはあれで過剰に変な映画すぎたのを思えば、バランスというのをキートン映画の基準とするのは杓子定規のような気もします。

●1月27日(日)

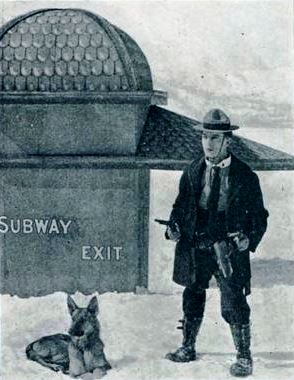

「キートンの北極無宿」The Frozen North (監・脚=キートン&エディ・クライン、First National'22.Aug.28)*17min, B/W, Silent : https://youtu.be/XU3ovEzqjTc

この映画館従業員がエディ・クラインで、字幕タイトルは「起きなよ、映画は終わったよ(Wake up, Movie's over)」という夢オチはキートンの夢オチ映画の中でも良く効いていて、映画パロディが全編におよんでいる短編だからこそ生きてきます。本作の発展と言える長編の傑作『キートンの探偵学入門』'24は恋人の家族から詐欺の疑いをかけられた映画館映写技師のキートンが、映画の映写中に眠りこんでしまいキートンから抜け出した影が映画のスクリーンの中に入りこんで名探偵シャーロック・ジュニアとして大活躍する、目が覚めてみると恋人がキートンを起こしていて、キートンにかけられていた冤罪が晴れている、というメタフィクション映画でした。キートンは文学的手法ではなく映画の面白さだけを追求して本作や『キートンの探偵学入門』を作ったので、グリフィスの『イントレランス』'16が人類史4,000年の4つのパラレル・プロットを3時間を超える超大作に作ったのが文学のモダニズム運動より早く、しかも文学的発想の排除の徹底の度合いが強烈なのは、『イントレランス』の(製作の噂を聞きつけて企画を先取りして先行公開を狙った)フォロワーだったインスの『シヴィリゼーション』や、グリフィス作品の評判から直接にはグリフィス作品を観ずにフランスから出たアベル・ガンスの『戦渦の呪い(戦争と平和)』'19やその発展作『鉄路の白薔薇』'23の文学性への依存(フランス映画はむしろガンス讃美者だったレルビエ、デリュック、エプステンによって純粋な映画的発展を見ます)とは対照的です。ソヴィエト監督ながら特権的にジョイスの『ユリシーズ』'22をいち早く取り寄せて読むほど各ジャンルの芸術運動に貪欲な関心があったエイゼンシュテインがグリフィスを称揚しガンスの文学性を批判したほどには、キートンの文学的発想に依らない映画作りは自覚的ではなかったでしょう。エイゼンシュテインもグリフィスと同等の最高のアメリカ映画監督は方法的な自覚を備えたチャップリンと見なしていました。キートン映画は見世物の面白さの基準で作られたものでしたが、ジェイムズ・ジョイスやエズラ・パウンドのような実験的前衛文学者とは無縁にチェコのプラハの福祉課役人として市民たちのさまざまな生活問題に接し、同人誌にせっせと変な短編小説をひっそり発表して、没後に発表の予定もなく書いた膨大な遺稿中短編・長編小説を残したアマチュアのマイナー作家、フランツ・カフカ(1883-1924)が突然変異のように書いていた、まったく文学常識を無視した内容・構成の悪夢的作品(しかも没後発表された膨大な遺稿は、カフカ自身は没後焼却を遺言していたものでした)に近く、幻の短編だった「キートンのハード・ラック」が'80年代末に旧チェコスロバキアで発見されたくらいですから晩年のカフカがキートン短編を観ていた可能性はあるにせよカフカ自身は'10年代前半から同人誌に短編を発表しています。生前刊行の著書は薄い小冊子の短編集が2冊、中編「変身」'15しかありませんが世界的な注目を集めたのは没後に遺稿長編、中短編集が陸続と刊行された'20年代後半からで、サイレント時代のキートン作品が戦後には「Kafka-esque」(「キートンの警官騒動」にいたっては「Very Kafka-esque」)と評されるようになったのはカフカとキートンに共通する、決して主流にはならないマイナーな(しかし根源的な)存在感、異端性にあったと目せ、本作は「キートンのハード・ラック」や「キートンの即席百人芸」に負けず劣らず、見方によってはそれ以上に支離滅裂な短編ですが、ウィリアム・S・ハート西部劇やシュトロハイムの背徳誘惑ドラマのパロディ作品だから支離滅裂になったというよりキートンにとってはこれが自然だったのでしょう。ハート西部劇は「善良な悪漢」の話がパターンなので悪漢のハートは不正を正し弱者を助けて改心するキャラクターですから、改心どころか好色な誘惑者シュトロハイムにまで変身する本作のキートンはパロディだとしたらハート作品への悪意が行き過ぎています。単にアラスカを舞台にした北極西部劇という頭のネジの飛んだアイディアがあり、無法者キートンの活躍を描くうちにハート西部劇のパロディ色が強くなり、他人の女房に懸想するという当時のアメリカ映画ではまだタブーだったので、シュトロハイムの第1長編『アルプス颪』'19が大センセーションを呼んだのもシュトロハイム演じる職業姦通詐欺師の悪行というタブー破りの頽廃した背徳的内容にありました。なので後半キートンが誘惑者になってからはシュトロハイム映画を下敷きにし、これはパロディというよりキートンがもっとも尊敬していたグリフィスの助監督出身のシュトロハイムへのオマージュで、軽蔑していたインス映画の代表的スターのウィリアム・S・ハート映画へのパロディ意識とは異なっていたでしょう。つぎはぎだらけの本作ですが第2作「キートンの囚人13号」(これも夢オチ)の系譜に連なる出たとこ任せの構成をアラスカ西部劇(!)という奇想に乗せてブラックな笑いを誘う短編でもあり、暖炉の前で抱きあいキスするカップルを二丁拳銃で狙撃(射殺?)して近寄り「しまった、俺の家でも俺の妻でもなかった!」とさっさと逃げるシーンの馬鹿馬鹿しさには唖然とします。最初に観るキートン映画としてはまるで向きませんし、もっと面白い仕上がりにも出来たかもしれない企画倒れの観もありますが、サイレント短編19編の中では思い切った異色作として落とせない、上位クラスの作品でしょう。キートン映画、特に短編時代は登場人物は役割を振られた記号でしかなく、その傾向の極みにあるような作品ですから観る人によっては観客を馬鹿にした映画に見えるかもしれませんが、少なくともキートンにはその意図はなく、キートンは映画で人間を描こうなどとは露とも考えていなかったというだけのことです。キートン映画のすがすがしさも大衆性の限界もそうした態度にあるでしょう。