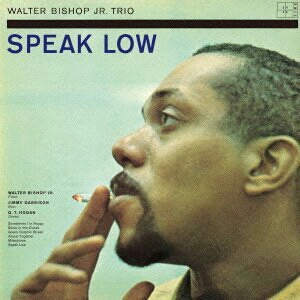

Walter Bishop Jr. Trio - Speak Low (Jazztime, 1961)

Recorded at Bell Sound Studio, NYC, March 14th, 1961

Released by Jazztime Records JT-002, 1961

(Side A)

A1. Sometimes I'm Happy (Caesar, Youmans) : https://youtu.be/WSr-mncg5iA - 6:25

A2. Blues In The Closet (O. Pettiford) : https://youtu.be/zz1_AOL4Zcw - 3:57

A3. On Green Dolphin Street (B.Kaper, Nancy Washington) : https://youtu.be/VG48ckr64ME - 9:45

(Side B)

B1. Alone Together (A.Schwartz) : https://youtu.be/NrHuGUXWLoc - 6:45

B2. Milestones (M.Davis) : https://youtu.be/6T28lWfb-7o - 4:45

B3. Speak Low : https://youtu.be/8p2R34reoQI - (K.Weil, O.Nash) - 9:20

[ Personnel ]

Walter Bishop Jr.- piano

Jimmy Garrison - bass

G. T. Hogan - drums

あージャズ聴いてて良かったなあ、としみじみ思うアルバムとはこういう作品を言う、と日本では70年代から定評がある。これはピアノ・トリオ作品だから主役のウォルター・ビショップJr.(1927-1998)を讃えたいが、しみじみ度なら同世代のどんなバップ・ピアニストより勝る。ビショップさんは決して二流ピアニストではなく、マイルス・デイヴィスの『Dig』1951、チャーリー・パーカーの『Plays Cole Porter』1954からジャッキー・マクリーンの『Swing, Swang, Swingin'』1959、『Capuchin Swing』1961、ケン・マッキンタイア(ウィズ・エリック・ドルフィー)の『Looking Ahead』1960まで参加している一流ピアニストだが、第一線のジャズマンと見なされたことは一度もなかった。リーダー作もジャズ界にデビューして10年以上地道にホーン奏者のサイドマンを勤めてきて、ようやくこのアルバムが新興弱小レーベルのJazztimeの第2弾でリリースされた。ちなみに同レーベル第1弾JT-001は幻のテナーマン、ロッキー・ボイドの『Ease It』で、やはりビショップさんがピアノで参加している。

その『Ease It』もそうだが、70年代の日本やヨーロッパでは本場アメリカのジャズがエレクトリック化する一方なのに不満が高まり、オーソドックスなスタイルを守り続けたヴェテランや埋もれた往年のジャズマンを再評価する動きが起きた。そこには判官贔屓の面があったのも否めないが、本国であまりに過小評価に甘んじてきたためにそれまでアメリカ国外では(国内でも)ほとんど知られなかったアルバムが多数あり、特に短命な弱小インディーズ・レーベルの作品などはよほどのマニアにしか聴かれていなかった。日本のジャズ雑誌では「幻の名盤」特集が組まれ、それはヨーロッパにも飛び火して廃盤アルバムの復刻や、引退状態も同然だったジャズマンのカムバック録音が行われるようになった。この『Speak Low』は「幻の名盤」中の名盤とされ、日本発売されるや高まるだけ高まった期待を上回る素晴らしい内容にロングセラーを記録することになった。そして今なお人気の衰えない作品でもある。

(Reissued Tokuma-Japan Jazztime "Speak Low" LP Front Cover)

次いで全チャーリー・パーカー・ファンにとって悪夢とされている『プレイズ・コール・ポーター』セッションが来る。これはパーカーのラスト・アルバムになったものだが(翌55年3月急逝)、ミュージカルの大家コール・ポーターのヒット曲集で、それまでにもパーカーは弦楽オーケストラやビッグバンドでポーターの曲を演奏しており無難な企画と思われた。1954年3月に4曲、12月に2曲がパーカーのワンホーンにギター、ピアノ、ベース、ドラムスがバックについて録音し、3月・12月ともピアノはビショップさんが勤めたが、内容はビショップさん自身が「長年の夢が実現するのが遅すぎた」と嘆いたのも仕方ないような、大量の没テイクからOKテイクを選ぶのも困難なほどパーカー史上ボロボロな演奏になっていた。ビショップさんが尊敬するピアニストのモンクは相変わらず仕事を干されており、バド・パウエルは病状に左右された不安定な活動を続けていた。黒人ジャズはアドリブ勝負の実験的なビ・バップより要所要所をアンサンブルで押さえてコマーシャル化したハード・バップに主流を移しつつあり、それはビショップさんが参加したマイルス・デイヴィスの『Dig』1951セッションが先鞭をつけたものだった。

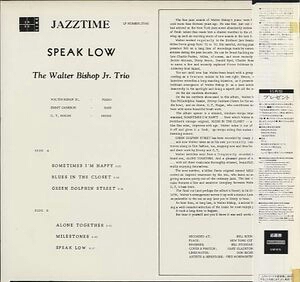

(Reissued Tokuma-Japan Jazztime "Speak Low" LP Liner Cover)

だからこの『Speak Low』は積年の不遇に耐え抜いた末のファースト・アルバムになった。短期間だがベースのジミー・ギャリソン(1934-1976)、ドラムスのG.T.ホーガン(1929-2004)とはレギュラー・トリオを組んでいたらしい。ギャリソンは1962年からジョン・コルトレーン・カルテットにコルトレーンの急逝まで在籍、ランディ・ウェストン(ピアノ/1926-)のレギュラー・ドラマー出身のホーガンはビショップとのトリオの後レイ・チャールズのバックバンド・リーダーのハンク・クロフォード(アルトサックス/1934-2009)のバンドに参加した。このアルバムの素晴らしい躍動感はジミー・ギャリソンのうねりをあげるベースに依るところが大きいが、ホーガンはバド・パウエル、エルモ・ホープとの共演経験もあって、ベースとピアノの両者をともに立てた堅実なドラムスを聴かせる。ギャリソンの最大の業績はコルトレーン・カルテットでの地味な演奏だが、『Speak Low』はベーシストのリーダー作と言われて聴かされても信じてしまうくらい、ベースの存在感が大きいアルバムでもある。

(Reissued Tokuma-Japan Jazztime "Speak Low" LP Side A Label)

スタンダードとマイルス曲も、1961年ならビル・エヴァンスの影響を受けないでいられるピアニストはいなくなっていた。エヴァンスの「Milestones」はライヴ盤『Waltz For Debby』1961のクロージング曲になっているが、エヴァンスはモンク、バド以降最大の影響力を誇ることになるのも当然と思える斬新な和声感覚、音楽の空間性を打ち出していた。ビ・バップ系統のピアノはエヴァンスに較べれば奥行きを欠いた平坦で直線的でしかないものに聴こえた。だがモンクやバドにはそうした限界はあっただろうか、と思うと、ビ・バップ・ピアノにも豊かな空間性と柔軟な感覚があり、ビショップのピアノは淡い色彩ながらビ・バップに準拠しつつもエヴァンスの新しいスタイルに遜色ない瑞々しさをたたえている。ビショップは生涯に16枚、うち初期の3枚以外は70年代以降にマイペースなアルバム発表を続けるが、すべてはこの『Speak Low』で確立した生粋のビ・バップ・ピアニストとしての信頼感によって、ファンに支えられてきたのだった。これほどジャズマン本人とリスナーの絆を結んだアルバムは、この日本でもめったにない。