●12月13日(水)

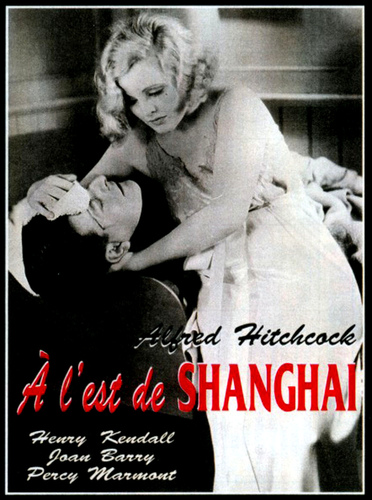

『リッチ・アンド・ストレンジ(おかしな成金夫婦)』Rich and Strange (英ブリティッシュ・インターナショナル・ピクチャーズ'31)*84min, B/W; 日本未公開(特集上映、テレビ放映、映像ソフト発売)

○あらすじ 結婚8年目で子供のいない平凡なロンドンのサラリーマンのフレッド・ヒル(ヘンリー・ケンドール)と妻のエミリー(ジョーン・バリー)夫婦は慎ましく暮らしていたが、突然叔父から「見聞を広げなさい」と生前分与の遺産が舞いこむ。フレッドはつねづね叔父に海外旅行をしてみたい、と洩らしていた。フレッドは会社を辞め、夫婦でオリエント号の海外旅行に出発する。だがフレッドは英仏海峡で早くも船酔いになってしまう。夫婦はパリのフォリーズ・ベルジェールを見物する。地中海クルーズでフレッドは船酔いで寝込んでしまい、エミリーは中年紳士のゴードン副長(パーシー・マーモント)と親しくなり、ロマンスに陥る。旅行団の中の老嬢(エルシー・ランドルフ)が持参してきた特効薬でフレッドの船酔いは治るが、デッキテニスのボール代わりのリングが当たったことから美貌の「プリンセス」(ベティ・アマン)と知りあい、コロンボではエミリーを放ってプリンセスと遊び歩き、夫婦はおたがい別の相手とロマンスが起こっているのに気づく。最終目的地のシンガポールに着くとゴードンはエミリーに駆け落ちを迫るが、エミリーは拒絶してプリンセスの宿に乗りこむ。エミリーとフレッドが言い争っている間にプリンセスは出発してしまう。フレッドはプリンセスがベルリンのクリーニング店の娘で男を騙して世界漫遊している女だと知る。1,000ポンドを騙し取られた夫婦は貨物船で帰国するしかなくなるが、貨物船は沖で遭難し船員・乗客は避難して座礁した船にフレッド夫婦と黒猫だけが残される。通りかかった中国のジャンク船に夫婦は助けられ、旅行中最高においしい肉料理を供されて感激するが、ふとデッキを見ると黒猫の皮が干してあるのに気づく。妊婦の女船員が出産し活気ある中国人たちに感動した夫婦は、やっと帰宅したわが家で平穏な生活の喜びをわかちあう。

ヒッチコックによると客船のデッキのプールで主人公がベティ・アマン(ドイツ映画サイレント末期の名作で日本でも大ヒットした『アスファルト』'29で主演した女優です)に脚の間を潜ってみてよ、と誘惑され、アマンに脚で首を締められて溺れかけて大笑いされるシーンがあったそうですが、トリュフォーは残念ながら自分の観た2種類のヴァージョンにはなかった、と言っています(『映画術』)。手元には本作を収録した米Milk Creek版と米Delta版、仏Studio Canal版のヒッチコック初期作品集があり、スタジオ・キャナル版は市販ソフトでは最新の2005年の高画質デジタル・リマスター版で原盤プリントも最良ですが、これら3種それぞれ異なるヴァージョンでやはりトリュフォーの言う通りプールのエピソードはありませんでした。エロティシズムが直接的すぎて公開から早い段階でカットされたのかもしれません。中国のジャンク船の場面は強烈でよく覚えています、というトリュフォーにヒッチコックは夫婦と薄荷水の瓶と黒猫だけが残される、うまい肉料理だと箸で食べつくして立ち上がり船尾の方に行くと黒猫の皮が干してある、ふたりはゲッとなって慌てて舷側に駆け寄る面白いシーンだったと回想していますが、実際は箸を使おうとして扱えず手づかみで食べ、食べている最中に甲板に干してある黒猫の皮に気づいて手にした碗を見て、唖然として顔を上げて、夫婦で顔を見あわせる、という抑えた演出です。名著『映画術』にはこうした記憶の中でヒッチコックが盛ってしまったか、もともとの構想かわからない映画の実物との違いが多いので注意が必要です。この黒猫のエピソードに似ているのはイギリスの小説家イーヴリン・ウォーの'32年の長編小説『黒いいたずら』Black Mischiefで、結末でケンカ別れした恋人の飛行機がアフリカで消息を絶ちます。主人公は奥地の集落を訪ねてもてなしの饗宴を受け、ふと恋人の羽帽子を被った村民に気づきます。「空から大きな鳥で落ちてきた白人の女が持ってた」「その白人の女はどこだ」「さっきみんなで食った、あんたも」というさらに強烈なやつです。

こういうユーモアがイギリス人好みなのでしょう。妊婦の女船員が甲板で出産し、海水を汲んでびしゃびしゃ新生児を洗う場面で妻は「生まれたばかりなのに!」と叫びますが、夫は「中国人の繁殖力はネズミ並みなんだよ」と妻を納得させます。結婚8年、子供なしの本人たちがそれを言うのは滑稽ですが、おそらくこれには皮肉はこもっていません。中年紳士の副長によろめいた妻といい、女ジゴロにひっかかった夫といい主人公夫婦の軽薄な性格は映画の始めから結末まで変化・成長しているとは思えず、身分不相応な豪華客船旅行などしたばかりに性格の浮薄さが露呈した格好ですが、これも映画をコメディに留めるためにあえてそれ以上掘り下げなかったためでしょう。時期的にはもう少し後になるアメリカのホークス、キャプラ、マッケリー、キューカー、スタージェスらのスクリューボール・コメディのアナーキーな奔放さは本作にはなく、それらの源流と言えるルビッチの艶笑映画と比較すると本作は憎めませんがスケールは小さく風刺も皮相で、好ましくはあれ傑作に数え上げられるような作品ではなく、ごくごく並みの娯楽映画でしょう。夫婦の性格があいまいで物語に説得力がないと評判は良くなくヒットしなかった、主演のヘンリー・ケンドールとジョーン・バリーはいい役者だったんだがキャスティングの地味な映画だったからかもしれない、もっとヒットしていい映画だったと思うとヒッチコックが未練を洩らしている(『映画術』)のは、監督本人にしてみればわかりやすい面白さを狙って観客の楽しめる映画を作ったつもりだったのになんで受けなかったんだろう、ということだと思います。ヒッチコック本人やロメール、シャブロル、トリュフォーら映画のプロフェッショナルにとっての面白さと観客の楽しむポイントのズレが本作にもあり、本作の場合も1本の映画を観た充実感に乏しく、観ても他愛なさすぎて肩すかしを食らったような感じが残り、またヒット舞台劇の映画化でもなく映画会社側にプロモーション不足があったのだろうと思われます。その点で本作の一般公開は不運な条件が揃っていたのでしょうし、作品自体の弱さも否定できません。

●12月14日(木)

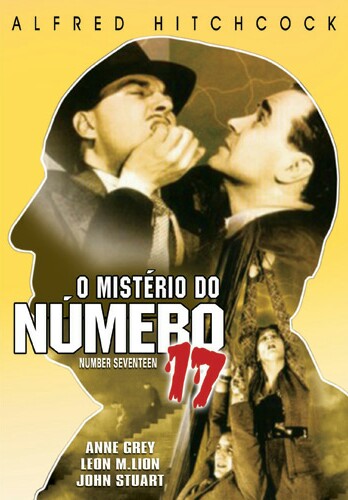

『第十七番』Number Seventeen (英ブリティッシュ・インターナショナル・ピクチャーズ'32)*66min, B/W; 日本未公開(特集上映、テレビ放映、映像ソフト発売)

○あらすじ 夜、青年(ジョン・スチュアート)が「売家、または貸家」と札の下がった空き家に入る。青年はローソクを持った浮浪者(レオン・M・ライオン)に出くわし、二階の廊下の階段に倒れている男の死体を発見する。浮浪者は青年の詰問にベンと名乗り、食べ物か酒・煙草でもないか入っていただけだと弁明する。青年はフォーサイスと名乗り、ベンとともに暗い家の中を捜索する。突然屋根が破れて若い娘(アン・カッスン)が落ちてくる。若い娘は二軒隣のアクロイド家のローズと名乗り、刑事の父アクロイドが不在中に届いたというバートン捜査官からの電報を見せる。それは午前0時に第17番地の家で盗品取引が行われる、というものだった。午前0時の鐘が鳴る。まだ来訪者は来ない。だが2階の死体は忽然と消えてしまっていた。そこへ泥棒の一味の3人、親玉のブラント(ドナルド・カルスロップ)、聾唖の女ノラ(アン・グレイ)、ブラントの甥が到着する。さらに宝石の隠し場所を知るシェルドレイク(ギャリー・マーシュ)を待つ間に身元を隠したアクロイド刑事が現れ、シェルドレイクが現れる前にベンは「消えた死体」から盗んでいたピストルを発砲するが当たらない。ベンは叩きのめされ浴室のバスタブに放りこまれて、シェルドレイクがシンクに隠していた宝石のネックレスをネコババするのを盗み見る。ドイル(バリー・ジョーンズ)が一味に加わってフォーサイスとローズは拘束されることになり、隙を見てアクロイド刑事はふたりの戒めを解きブラントとブラントの甥を拘束するが、シェルドレイクに見破られて格闘になり、助けに入ったベンは手元が滑ってアクロイド刑事を殴り倒してしまい、叩きのめされたベンは浴室のバスタブに放りこまれる。ブラントらの拘束を解いたドイルは本物のシェルドレイクは自分だと名乗り、自称「シェルドレイク」は自分はバートン捜査官だと抵抗するが拘束される。一味が予約した外国航路のフェリーへの直通列車に向かう支度の最中、ノラは拘束されたフォーサイスとローズに「すぐ戻るから」と伝えてふたりとアクロイド刑事、ベンの拘束を解きに戻ってくる。ノラは一味に着いていき、ドイルはフォーサイスに取り押さえられるが一味は列車に乗りこみ、ベンだけが列車に同乗することに成功する。ドイルは実は自分が潜入捜査していたバートン捜査官だと説明するが、フォーサイスは相手がまずいな、自分がバートンだと明かす。フォーサイスはバスの運転手を脅して列車を追跡し、列車はブラントたちが運転手を昏倒させて乗っ取ったために制御がきかなくなってフェリーへの乗り込みレールに猛スピードで突っ込んで大破し、水没する。フォーサイスことバートン捜査官は車中から脱出したノラを港に引き揚げて抱きあい、自力で泳いできたベンは結婚祝いならあるよ、と首のネックレスを見せつけて笑う。

それというのも本作が説明なしに人物をどんどん登場させ、目的や正体もわからず、途中で偽名を名乗っていると言い出したり(それも信憑性がなかったり)誰が窃盗団側の人間で誰が警察側の人間かしょっちゅうひっくり返ったり、そもそも最初にベンと自称「フォーサイス」が発見する死体の正体が不明で実は死んでおらずいつの間にか起き出して消えて観客にはそれが(1)窃盗団の一味に潜入したアクロイド刑事か、(2)自称「シェルドレイク」で「本当はバートン捜査官」か、(3)ドイルと名乗って現れるが「本当はシェルドレイク」で「実はバートン捜査官」かわからない。映画のヒロインもアクロイド刑事の娘ローズと見せておいて、後半になると謎の聾唖の女ノラが実は聾唖でなく警察側の人間とわかり、結末まで観てようやく自称「フォーサイス」の青年が本物のバートン捜査官とわかり、ノラはバートン捜査官が悪党たちに潜入させた恋人の女性捜査官で、ベンは一貫して成り行き上警察に協力していた、ちゃっかりした抜け目ない浮浪者でだったのがわかる、という仕組みの映画だからです。登場人物たちの言動に客観的な事実の保証がないままドラマが進行する、という1時間の小品(列車追跡が最後の15分)だから何とかついていける作品で、映画批評家すらついていけない作品なのは文献の間違いの多さに現れています。この感想文ではあらすじに間違いがないよう気をつけましたが、明白でないまま終わっている事実関係が多い映画でもあって、アクロイド刑事や女捜査官ノラの潜入捜査の経緯も省略されていますし前述した「死体」の正体も次々とどんでん返しがあるだけで、結局誰が誰に殴り倒されていたのかも特定できないのです。

よくまあこんな無茶な映画を作ったもので、さすがに結末くらい明快にサーヴィスしたかったかクライマックスの暴走列車追跡はミニチュア合成も交えてよくできていますが、アクション・コメディ映画お決まりの手と言えばそれまでという安易さも感じます。ただ、登場人物全員敵味方なく騙しあう内容のおかげでヒッチコックの映画に大なり小なりついて回る人間蔑視のムードはかえって中和されており、『映画術』でヒッチコックは「"人生の断面"など映画に撮ろうとは思わない。そんなもの映画で観る価値はない。だが荒唐無稽なだけの映画も撮らない。観客を映画に同化させねばならないからね」と語っていますが、本作は荒唐無稽なだけの映画なのでヒッチコックの映画の基本的な人間性軽視の姿勢(ヒッチコック作品も成功作は決して人間性をおろそかにしていません)が露わでないのが作品を軽やかにしています。イギリス時代のヒッチコックは人間の愚行から悲劇的な情感を描くまではいたらず、喜劇を描いても大らかな楽天性に欠けてすっきりせず、犯罪コメディの本作も上出来とは言えない作品ですが、より魅力的なコメディ『リッチ・アンド・ストレンジ(おかしな成金夫婦)』でも鼻についた一方的な戯画化がなく、悪党も捜査官も大差なくずる賢くもあれば抜けた所もある同格の人間として立ち回っているだけ嫌みがありません。ただし監督自身の言う「荒唐無稽なだけの映画」なのがヒッチコック自身これを「最低」という理由でしょう。映画会社との関係悪化で半ばやけくそで撮って何の愛着もない作品とも想像がつきますが、それが本作をヒッチコックの作品歴でも悪目立ちする珍品にしている幸徳はあります。「ヒッチコックは全部観る」と決めた物好きでないとつきあいきれないような作品かもしれませんが、そういう作品なら本作に限らずヒッチコックには案外多いのです。