映画日記2019年6月19~21日/続『フランス映画パーフェクトコレクション』の30本(7)

○2018年9月25日発売 [ フランス映画パーフェクトコレクション~情婦マノン ] 1.『肉体の冠』'52、2.『悪魔の美しさ』'50、3.『北ホテル』'38、4.『旅路の果て』'39、5.『ピクニック』'36、6.『女だけの都』'35、7.『情婦マノン』'49、8.『罪の天使たち』'43、9.『美女と野獣』'46、10.『うたかたの恋』'36

○2018年10月16日発売 [ フランス映画パーフェクトコレクション~嘆きのテレーズ ] 1.『恐怖の報酬』'53、2.『幸福の設計』'47、3.『とらんぷ譚』'36、4.『巴里祭』'33、5.『夜ごとの美女』'52、6.『田舎司祭の日記』'51、7.『牝犬』'31、8.『嘆きのテレーズ』'53、9.『新学期・操行ゼロ』'33、10.『恐るべき子供たち』'50

○2018年11月16日発売 [ フランス映画パーフェクトコレクション~フィルム・ノワール 暗黒街の男たち ] 1.『犯罪河岸』'47、2.『パニック』'46、3.『最後の切り札』'42年、4.『密告』'43、5.『デデという娼婦』'48、6.『モンパルナスの夜』'33、7.『ランジュ氏の犯罪』'36、8.『十字路の夜』'32、9.『レミー・コーション / 毒の影』'53、10.『この手紙を読むときは』'53

――今回は'40年代作品の3回目、戦後作品の2回目ですが、このあたりになってきてようやく戦後の混乱期も治まりつつあり、戦争への言及はあっても秩序と日常は回復しているので、映画の内容は再び個人的なドラマに向かうようになってきています。今回も戦後フランス映画の代表作と定評ある作品が並ぶので、ご紹介する感想文の如何に問わず映画好きの方ならどなたにもお薦めできる3作でもあり、感想文を書くのもことさらという気もしますが、ご覧の際のお楽しみのご参考になれば幸いです。

『幸福の設計』Antoine et Antoinette (Gaumont Film'47.10.31)*85min, B/W : 日本公開昭和25年('50年)2月20日 : カンヌ国際映画祭グランプリ(恋愛心理映画賞)

◎監督:ジャック・ベッケル(1906-1960)

◎主演:ロジェ・ピゴー、クレール・マフェイ

○アントワーヌとアントワネットは、貧しいながらも幸せな結婚生活を送っていた。ある日、アントワネットのバッグの中に埋もれていた宝くじが、80万フランの当たりくじだと分かり、大喜びする二人だったが……。

○解説(キネマ旬報近着外国映画紹介より)「僞れる装い」のジャック・ベッケルが一九四七年に監督した映画で、同年のカンヌ映画祭に入賞したSNEG作品。脚本はベッケルが、「偽れる装い」で協力したモーリス・グリッフ及びフランソワーズ・ジルーと三人で共作し、ピエール・モンタゼルが撮影した。装置はR・J・ガルニエで、音楽は「偽れる装い」のジャン・ジャック・グリュネンワルドが作曲した。主演は「幻の馬」のロジェ・ピゴーと新顔のクレール・マッフェで、「奥様は唄に首ったけ」のノエル・ロックヴェールをはじめ、ポーレット・ジャン、アネット・ポアーヴル、ジャック・メイラン、ピエール・ツラボー、ジャンヌ・マグナその他が助演する。

○あらすじ(同上) 印刷工のアントワン(ロジェ・ピゴー)とデパートの売子アントワネット(クレール・マッフェ)は、好いて好かれて結婚したが、薄給なので夫婦共稼ぎをしても、場末のアパートの屋根裏に貧乏世帯のその日暮しである。アントワンは旧式のラジオを聞き、アントワネットは貸本の小説を読むのが娯楽で、映画見物も出来ない。赤ん坊がほしいと思いながら、今だに避妊をつづけている有様である。アントワネットがデパートの帰りに食料品店で野菜を買うと、そこの女好きの主人ローラン(ノエル・ロックヴェール)は、美しいアントワネットの女房ぶりに色気を出し、彼女にサージンの缶詰を無理に与える。久しぶりの御馳走を喜んだアントワンは只でもらったと聞くと、嫉妬から缶詰をたたきつける。それほどにも二人きりの幸福を守っている二人である。アントワネットが何気なく富くじを買っておいたのが、意外にも八十万フランの大当りになったことをアントワンが発見した。毎日自転車で工場に通っている彼は、これでオートバイが買えると大喜び。アントワネットも望みの赤ちゃんが持てると大喜び。翌日、工場を休んでアントワンは小説本の間にはさんでおいたくじ札を紙入に入れて、賞金を取りに出かける。地下鉄で切符を買い、先方に着くと懐中にしまった筈の紙入がない。どうやら地下鉄切符売り場で失ったらしい。賞金をもらったらすぐ連絡すると約束したのに、音さたがないのでアントワネットは心配してアパートを飛び出す。アパートの近くで妻の姿を見たアントワンは申訳なさに物かげに身をひそめる。そしていつも電話を借りる喫茶店でやけ酒を一杯のむとそこでは娘が結婚するのでお祝の最中である。その席上花婿(フランソワ・ジュー)は紙入を出そうとすると自分のでない紙入が出て来る。それは地下鉄の廊下で拾ってとどける間がなく持っていたアントワンの紙入である。カフェーの主人(チャールズ・カミュ)は紙入紛失の話を聞いていたので、早速アントワンに返す。ところがくじ札はない。花婿さんが中身に手をつけないことは明白である。二度がっかりしたアントワンがアパートへ帰ってくさっている処へ、またもやローランがアントワネットを訪ねて来た。そこで大喧嘩となり、アントワンは頭を鍋で打たれて失心してしまう。その打撃でくじ札を小説本にもどしたことを思い出し、二人の夢は実現する。

――例によってキネマ旬報のあらすじはいささか取り違えていて、妻のアントワネットがヒマつぶしに読む本は貸本ではなく、夫アントワンの勤める印刷所で夫が職場でもらってくる製本の失敗した乱丁本です。おかげでアントワネットはいつも乱丁本の新刊書を真っ先に読めるので職場の売り子仲間から本を貸してと引っ張りだこなので、彼女自身が職場仲間の貸本係みたいになっています。本作はベッケル自身が共同脚本家2人と作り上げた映画オリジナル原案シナリオによるものですが、夫アントワンが印刷所勤務で自転車通勤なのも妻アントワネットがデパートの売り子(自動写真機案内係)なのもドラマの仕組みに欠かせない設定になっていて、アントワネットに懸想する八百屋の中年主人もアパートの隣人たちも、また娘の結婚式を準備している行きつけのカフェの一家も、まず登場人物たちの現実的なプロフィールを把握した上での物語の展開になっている。これは設定・プロット・ストーリーが先にあって人物像はそれに見合うように作られる作劇法とは反対の発想で、通常は物語体のフィクション作品はプロット(と設定・ストーリー)を優先に作られるのを考えればベッケルの発想は映画では稀で、それこそベッケルの師のルノワールやルノワールの映画の原点にあるシュトロハイムの映画が映画史の主流とは外れた位置にあった程度です。われわれが普通人に映画を説明する時もまずかいつまむのはプロットの方で、本作で言えば先に述べた通り「若夫婦が宝くじを当てるも紛失して騒動になる話」と要約してしまいますし、それも当たってはいるのですが映画はそのようには作られてはいなくて、若夫婦と若夫婦をとりまく人間模様が先にあって、そこで妻に手を出そうとする八百屋の好色親父やそそっかしくも親切な職場仲間やアパートの隣人たちが手を貸してくれたり本を借りに来たりという生活があり、洗面台もない安アパートではなくせめて洗面台と暖房つきアパートに引っ越したい、夫は自転車通勤じゃなくバイクが欲しいし妻は子どもも作りたいけど貧乏だしなあというところにたまたま買っていた宝くじが当選するので、宝くじの当選と紛失・宝くじ探し自体は映画の主眼ではなく隣人たちに囲まれた若夫婦の幸福を追うのが本作の狙いです。ただ後世の観客は本作とより洗練された『エドワールとキャロリーヌ』をまとめて観てしまえるので、夫婦の感情の起伏に沿った音楽の過剰やフラッシュバック、オーヴァーラップ、ヴォイスオーヴァーといった映像と音声の強調技法がさり気ない映画の流れに水を差しているように思える。『エドワール~』ではそうした説明的な映像技法なしに人物の視線の動きやさり気ない仕草だけでも観客に人物間の気持の動きが伝わる演出が堂に入っていましたし、長編デビュー作『最後の切り札』でもサスペンス映画ゆえにあえて台詞や映像技法の強調に頼らない抑制がありました。本作では地味な題材だけにきっちり人物像を描いていながらドラマティックな局面で律儀に強調箇所を駄目押しする演出が多々あり、15年前のルネ・クレールの『ル・ミリオン』'31という安アパート住人の宝くじ騒動映画があるからかもしれませんが'31年の映画には使われておらず(当時まだサウンド映画は同時録音だったため)本作の時点の映像技術ではやれる技法を入れたくなってしまったのかもしれません。これを監督自身も過剰と考えたのは『エドワール~』ではそうした説明的演出をさっぱりと切り捨てていることからもわかるので、ベッケル全体の作品歴の中では本作は過渡的な作品とも見えるのですが、第2の処女作と見た場合、また実際そう見えるので、本作がカンヌ国際映画祭で4作部門別とはいえ実質的にグランプリに選ばれたのは相応の評価だったと思えます。また『エドワール~』がフランス本国では大ヒットしたのに当時日本公開が見送られたところを見ると、本作が日本では受けなかったのが原因ではないかと思われるのです。

●6月20日(木)

『デデという娼婦』Dedee d'Anvers (Discina'48.9.3)*86min, B/W : 日本公開昭和28年('53年)3月3日

◎監督:イヴ・アレグレ(1907-1987)

◎主演:シモーヌ・シニョレ、ベルナール・ブリエ、マルセル・パリエロ、ダリオ

○娼婦のデデは、ある日、波止場で見かけた貨物船の船長フランチェスコと恋に落ちる。デデが働く店の主人ルネは、デデに金を無心するマルコを追い払い、二人の恋に協力しようとするが……。

○解説(キネマ旬報近着外国映画紹介より)「奇蹟は一度しか起らない」「革の鼻」(共に未輸入)等の数作で戦後一躍名をなしたイヴ・アレグレ監督の本邦公開第一作でアシェルベ(「望郷」)の小説をアレグレと「すべての道はローマへ」のジャック・シギュールが協力して脚色した。台詞はシギュルの担当である。「マルセイユの一夜」のイヴァン・ブルゴアンが撮影を、「栄光への序曲」のルイ・ベーツが音楽を受持った。出演者は「二百万人還る」のベルナール・ブリエ、「肉体の冠」のシモーヌ・シニョレ、「賭はなされた」のマルセル・パリエロ(近頃監督もしている)、「キリマンジャロの雪」のマルセル・ダリオ、ジャーヌ・マルカン(「二百万人還る」)など。

○あらすじ(同上) 娼婦デデ(シモーヌ・シニョレ)は情夫のマルコ(ダリオ)に引きずられてフランスからベルギーに流れ、アントワアプの酒場"ビッグ・ムウン"で働いていた。ある月曜日お客と一緒に食事を済ませ自動車で送られてくる途中水夫たちの喧嘩に出会い、そこでフランチェスコ(マルセル・パリエロ)という貨物船の船長と知り合った。彼は"ビッグ・ムウン"の主人ルネ(ベルナール・ブリエ)の友人で、翌日酒場にやってきた。マルコを嫌うデデとその立場に同情するフランチェスコとの仲は急速に接近し、二人は小さなホテルに一夜を明かした。フランチェスコはルネと共同で武器の密輸をしていたがデデと一緒に此処を離れようと約束した。酒場に帰ったデデがルネにそのことを話すとルネも賛成し邪魔なマルコを追い出してくれた。その夜フランチェスコは最後の積荷を終えてデデに電話をかけようと波止場へきたところ、待伏せていたマルコのピストルで殺された。知らせをうけたルネとデデは汽車で逃げようとしたマルコを駅で捉え人気のない波止場へ連れ出した。ルネはピストルで殺そうとしたがデデにとめられたので殴り倒した。昏倒したマルコを電車線路の上に横わらせ、ルネとデテを乗せた車はマルコの体を轢いて遠ざかっていった。

――本作のヒロインのシモーヌ・シニョレ(1921-1985)はユダヤ系ドイツ人の家庭に生まれフランスで育った女優で、'47年~'49年はアレグレ夫人であり、アレグレとの離婚後はイヴ・モンタン夫人となり(1951-1985)、シニョレの逝去まで再婚は長続きしました。『デデという娼婦』はそれまで端役が主だったシニョレの出世作にもなり、シニョレは『輪舞』'50、『肉体の冠』'51、『嘆きのテレーズ』'53、『悪魔のような女』'55、『この庭に死す』'56、『サレムの魔女』'57、『年上の女』'58などで'50年代を代表する国際的女優になります。娼婦役、犯罪メロドラマへの出演が多く美人というには癖のある容貌もあって'60年代以降は実年齢より老け役が多かった女優でもあり、『肉体の冠』出演時まではまだ20代だったのは意外な感じがしますが、シニョレの場合くたびれた年増女の魅力と存在感がものを言っているので、メルヴィルの『影の軍隊』'69では家族をゲシュタポの人質に取られたため口封じのために同士に殺されてしまうレジスタンスの初老女闘士の役でしたがそういう不幸で陰惨な役がはまり役なのもシニョレの個性でした。本作の主要人物は極端に少なく、港町のカフェ兼売春宿の主人ルネにベルナール・ブリエ、シニョレのヒモにダリオ、シニョレと惚れあうイタリア人船長にマルセル・パリエロ、あとせいぜい売春婦たちのオカンにジャーヌ・マルカンくらいしか主要人物はいないのですが、キャスティング上もドラマの仕切りもシニョレをめぐるヒモと船長の争い以上に大きい役なのがブリエで、クルーゾーの『犯罪彼岸』の役とは違ってヒゲを生やし肩にオウムを乗せた貫禄ある裏稼業のボス役ですが、スターではなく性格俳優ばかりの映画といっていい本作ではブリエの存在感は光ります。ヒモのダリオの情けなさとシニョレと相思相愛になった朴訥な船長(といってもブリエと組んでいる密輸船ですが)のパリエロもいかにもうらぶれた生活感がにじみ出ていて、戦前のジャン・ギャバン主演のデュヴィヴィエやカルネの映画とははっきり違った肌ざわりがある。タイトル通り本作のヒロインは娼婦のデデですが、シニョレ演じるデデなり男性主人公なりがこれといった大事件の主役になるのでもなくて、シニョレがブリエの助けでヒモのダリオと手を切り船長と駆け落ちしようとしたらヒモが船長を殺してしまったので、親友かつ密輸仲間の船長を殺されたブリエと恋人を殺されたシニョレがダリオを殺す(昏倒させ車で轢殺する)、とドラマ自体は三面記事にもならないようなものです。映画オープニングは波止場に佇むシニョレから360度パンして波止場からの眺めの全景からシニョレに戻り、ラストショットはダリオを轢殺した車が走り去るとしばらくして通りの奥から次々と朝の自転車通学の学生が画面手前に向かって走ってきて、構図の奥にはダリオが逃亡する予定で駅舎に泊まりこんでいた始発の汽車の煙が上がり出す。映画のところどころにはシニョレの視点を強調するような極端な一人称ショットも使われますが、映画全体は情痴犯罪で終わるメロドラマではあっても特定の焦点を結ばないように出来ており、シニョレとブリエのその後の運命を思いめぐらせられるような作りにはなっていない。2件の殺人、恋人・親友との死別という大きな出来事ですが、カフェ兼売春宿(かつ密輸商)ルネと娼婦デデにとってはいつでも起こり得る人生のひと駒にすぎなくて、'30年代フランス映画のペシミズムよりももっと乾いた虚無感が流れています。これは当時の戦後フランス絵画のアンフォルメル(非定形)指向とも符丁を合わせた作風と言えて、本作の2点のポスターは必ずしも典型的なアンフォルメルではなくむしろ当時の流行画家だったビュッフェに近いですし、『デデという娼婦』自体はリアリズム映画ですが、古典的なドラマツルギーからは外れていて従来型のフランス映画とは異なる次元に映画的なリアリティを作り上げている。ラストショットではもう観客はただの日常的なフランスの田舎町の朝の光景だけに見入ることになるので、シニョレやブリエのドラマは霧消しています。ひょっとしたら、観ようによってはアントニオーニの作風を先取りしているかもしれないのです。

●6月21日(金)

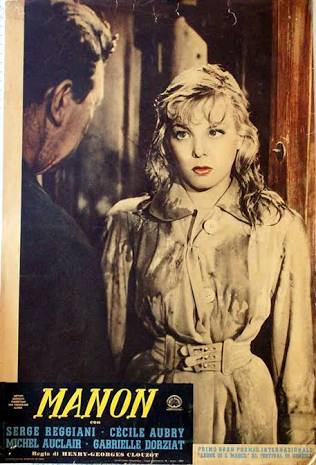

『情婦マノン』Manon (Alcina Films'49.3.9)*100min, B/W : 日本公開昭和25年('50年)9月1日 : ヴェネツィア国際映画祭金獅子賞 : キネマ旬報ベストテン2位

◎監督:アンリ=ジョルジュ・クルーゾー(1907-1977)

◎主演:ミシェル・オークレール、セシル・オーブリー、セルジュ・レジアニ

○パレスチナ行きの船に乗り込んでいた、若い男女の密航者。男は、指名手配されているロベールだとすぐに分かる。警察に知らせようとする船長に、ロベールは自分たちの過去を語りはじめ……。

○解説(キネマ旬報映画データベースより) 十八世紀のアべ・プレヴォーの小説『マノン・レスコー』を現代の物語にしたもので、監督はアンリ・ジョルジュ・クルーゾー。ラストの、射殺された恋人の死体をさかさにかついで砂漠をさまよい歩くシーンが特に有名。

○あらすじ(同上) ユダヤ人の一団を乗せイスラエルに向う貨物船から若い男女の密航者が発見された。男はロべ-ル(ミシェル・オークレール)、女はマノン(セシル・オーブリー)であった。船長(アンリ・ヴィルベール)の前で男は二人の過去を物語った。四四年、レジスタンス運動に加わっていたロべ-ルはドイツ兵相手に売春をしたために村人のリンチに会おうとしているマノンを救った。しかし、マノンの魅カのとりこになったロべ-ルは運動から脱落し、彼女をつれて解放にわき立つパリに向った。マノンの兄レオン(セルジュ・レジアニ)は闇屋をやり羽ぶりがよかった。マノンはぜいたくな生活にあこがれ、真面目な結婚生活を説くロベールの言棄には耳をかさなかった。ロべ-ルを愛していないわけではないが、マノンはぜいたくをするために娼婦稼業に身を落すのをいとわなかった。ロベールは彼女の歓心を買うために闇屋になった。レオンがマノンをあやつり、アメリカ人の金満家(アンドレ・ヴァルミー)と結婚させようとしているのを知ったロべ-ルはレオンを殺して逃げた。事情を知ったマノンが男の後を追った。ロベールの話を聞いた船長は二人に同情し、ユダヤ人たちといっしょにパレスチナの海岸に上陸させて逃がしてやった。しかし砂漠を旅する一行は宿敵のアラビア人部隊に襲撃され全滅してしまった。銃撃で死んだマノンを砂中に埋めたロべ-ルは、その上で息を引きとった。

――実際には恋人のロベールの闇屋商売のために駐留アメリカ人将校に取り入るのはロベールとマノン自身の計画で(その代わりロベールは駐留アメリカ軍から闇物資を買うための通行許可証を獲得し)、その実家が資産家のアメリカ人将校が帰国する段になってマノンとロベールの関係を兄妹と聞かされていたためにマノンにプロポーズし、マノン自身が結婚してアメリカに渡ると言い出すのですが、ロベールがカンカンになってマノンを引き留めようとするのをマノンは実兄のレオンに頼んでロベールを監禁させるので、ロベールはレオンを殺害してマノンを追ってくる、というのが駆け落ちのいきさつです。自分のために指名手配殺人犯にまでなったロベールにマノンは惚れ直すので、二人とも死ぬまで一緒と思いつめている。船はイスラエルに近づき、貨物船船長は密航ユダヤ人難民のボートに乗るよう二人をうながして、航海日誌に「指名手配の二人は脱出しようとして溺死」としたためます。さて映画はまだ30分あまりつづき、ユダヤ人難民とともにボートから浜辺に上陸した二人は老若男女の難民一行とともに荷物を担いで岩礁地帯、灌木地帯、森林、草原、砂漠と果てしなく歩きつづけます。荷物を諦め脱落者も出てひたすら地平線しか見えない酷暑の中の砂漠を歩き、最後尾の二人は先頭の難民たちがそれそろオアシスのはずだ、というのを励みによろよろとついていきますが、突然前後からラクダに乗ったアラビア人騎兵に銃撃される。ユダヤ人難民たちは全滅し、抱き合った二人はマノンが背中を撃たれているのに気づく。死に場所を求めてロベールがマノンを抱いて歩き、マノンが絶命し、足首をつかんで背中に逆さまにマノンを抱えてさらに歩き、せめてジャッカルやハゲワシについばまれないようにと砂を棺の形に掘って顔と手だけは埋めるにしのべず手を結びキスを浴びせながら男も息絶えるのですが、この砂漠の彷徨は大クライマックスになっていて難民役の役者たちも主演の二人も、当然撮影スタッフも砂まみれ汗まみれの強行軍だったでしょう。ロベール役のミシェル・オークレールも大変ですが死体になってからもマノンの死体役をやったオーブリーも始終顔が映っていますから大変で、最後には顔面と両手を残して全身砂埋めになるわけで、日本の推理小説『砂の器』というのは本作の砂に掘った棺から来ているのではないか、と思えます。外国映画年間ベストテン2位と思うとあまりに大時代的な犯罪冒険情痴メロドラマなので、封切り時には新鮮だったでしょうが今観るとコテコテで悲劇というよりも何か別のものを観たような気がしますし、砂漠で終わる情痴メロドラマなら『グリード』'24や『風』'28、『モロッコ』'30などの方が今なお古びない映画ならではの結びではないか。そう思えるのは本作の結末が小説の描写や劇画で再現可能とおもえるように映像的にというより展開のしつこさがくどいからですが、さすがに本作のマノンの場合は19歳の新人女優でないとここまでは要求できまいという死体役、その上砂埋めと当時はさぞかしショッキングだっただろうと想像に難くなく、これが出世作になったのでは女優業も早々引退してしまったのもわかる気がします。