夭逝のシュルレアリスム散文詩詩人・千田光(1908-1935)後篇

(千田光<明治41年=1908年生~昭和10年=1935年没>)

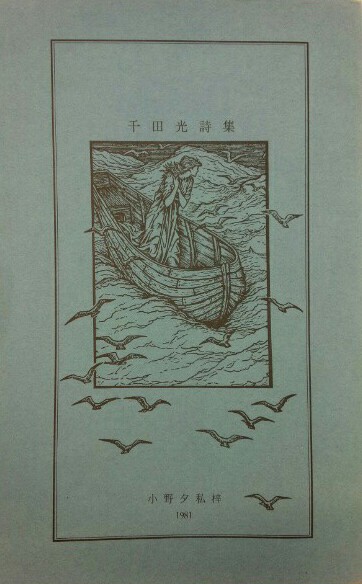

『千田光詩集』

(小野夕私梓)森開社・昭和56年(1981年)11月十日刊・限定参百部

千田光(本名・森岡四郎、明治41年=1908年生~昭和10年=1935年没)は東京生まれ、幼児期に父を亡くし、小学校卒から多くの兄姉との生活のために就労し、映画雑誌のアルバイトによって詩人・映画批評家の北川冬彦(1900-1990)との知遇を得て「千田光」のペンネームを授かり、同人誌「詩神」からデビューし、北川が三好達治(1900-1964)とともに「詩と詩論」から独立創刊した同人誌「詩・現実」(1930年6月~)・「時間」に依った散文詩詩人。結核で昭和10年5月に逝去(享年27歳)するまでの私生活についてはほとんど知られておらず、「時間」終刊後の昭和7年(1932年)以降は作品がなく、同年結婚し男児を得るも産後すぐ夫人は伝染病のため隔離・離縁された程度の伝聞しかありません。散帙作品を除き、現存作品は14篇。北川と三好の親友だった梶井基次郎(1901-1932)が千田光に非常に注目していたことが北川・三好への書簡からうかがわれ、特に「足」は、梶井基次郎が三好・北川冬宛に「詩・現実」同号掲載の北川作品「汗」に次いで激賞する書簡を残しています(1930年9月27日付)。没後ようやく師の北川冬彦主宰の同人誌「培養土」の選集『麺麭詩集・培養土』(北川冬彦編、山雅房・昭和16年=1941年2月刊)に「詩・現実」「時間」既発表の7篇がまとめられました。戦後は創元文庫「日本詩人全集第六巻昭和篇一」昭和27年=1952年8月(『麺麭詩集・培養土』の7篇)、「現代詩手帖」昭和46年=1971年1月「小特集・千田光詩集」(11篇+エッセイ1篇・解説・注釈)、森開社『千田光詩集』1981(私家版・12篇+改作2篇・解説・注釈・年譜、限定300部)、森開社『千田光全詩集』2013(私家版・限定100部)があります。

今回は前回にご紹介した「赤氷」の転載形と梶井の激賞した「足」の再録とともに確認される絶筆「死岩(デッドロック)」と唯一のエッセイ「時間の歩調」までの後期作品を載せました。「海」は「誘ひ」とともに実験的な短篇サイレント映画を連想させる一篇です。「誘ひ」は1・2に分かれて、1・2とも独立した短篇小説的作品でもあります。「誘ひ」は梶井の代表作『桜の樹の下には』(「詩と詩論」1930年12月)と偶然ながら同時期の作品で(千田作品は同年10月発表、梶井作品も10月執筆が判明しています)、ともに「桜」にモチーフを得た偶然と思われます。1・2に共通するのは「音響にとり憑かれた男」という主題ですが、2は「音響」に直に入るのに対し1では主題がなかなか明確になりません。おそらく「桜」という道具建てが強すぎて主題が拡散したからと思われます。千田作品の2か月後に発表された梶井基次郎「桜の樹の下には」を抄出してみましょう。

桜の樹の下には屍体が埋まつてゐる!

これは信じていいことなんだよ。何故つて、桜の花があんなにも見事に咲くなんて信じられないことぢやないか。俺はあの美しさが信じられないので、この二三日不安だつた。しかしいま、やっとわかるときが来た。桜の樹の下には屍体が埋まつてゐる。これは信じていいことだ。

(中略)

一体どんな樹の花でも、所謂真つ盛りといふ状態に達すると、あたりの空気のなかへ一種神秘な雰囲気を撒き散らすものだ。それはよく廻つた独楽が完全な静止に澄むやうに、また音楽の上手な演奏がきまつてなにかの幻覚を伴ふやうに、灼熱した生殖の幻覚させる後光のやうなものだ。

(中略)

しかし、昨日、一昨日、俺の心をひどく陰気にしたのもそれなのだ。俺にはその美しさがなにか信じられないもののやうな気がした。しかし俺はいまやっとわかつた。

お前、この爛漫と咲き乱れてゐる桜の樹の下へ、一つ一つ屍体が埋まつてゐると想像して見るがいい。何が俺をそんなに不安にしていたかがお前には納得が行くだらう。

(梶井基次郎「桜の樹の下には」抄出・「詩と詩論」昭和5年=1930年12月)

主題の明確さと集中力の強さではさすがに梶井にはおよばないのが痛感されます。「誘ひ」は「――古谷豊さんに――」として散文詩『誘い』を行分け詩にしたものがあり、改作として貴重なものですが行分けによってさらに散漫になったきらいがあります。千田光が詩作風として最後に発表したのは「善戦~菱山修三君に」です。献呈の菱山修三(1909-1967・東京生れ)は詩集『懸崖』1931、『荒地』1937で知られる散文詩詩人で戦後まで長い詩歴を続け三好・北川とも親しかった詩人ですが、歳の近い千田との親近性も強かったのが改めて確認できます。「善戦~菱山修三君へ」が詩として発表された最後の千田光作品ですが、もう一篇「麺麭(パン)」誌のコラム欄「雑感」に無題の1篇(『死岩(デッドロック)』)が発表されました。これはコラムではなく明らかに散文詩でしょう。「麺麭」は北川冬彦が新現実主義プロレタリア詩に方向転換して創刊した同人誌ですが、おそらく、同誌のプロレタリア文学詩誌としての性格上このような扱いになったと思われます。また、千田の文学論では、唯一コラム「時間の歩調」が残されています。ごく正統な文学論ですが(仲町貞子は当時の北川冬彦夫人、伊藤花子はその友人でした)、千田光自身はプロレタリア文学に属する詩人ではなかったからこそ興味深いエッセイです。コラム欄「雑感」に掲載された無題作品(仮題)「死岩(デッドロック)」とともにこれが千田光の絶筆になったのですが、「足」までを絶頂に「海」「誘ひ」では衰退し、「善戦」「死岩(デッドロック)」では「発作」「足」までの力強い文体が蘇っているだけに、なおのこと千田光の私生活の不運と夭逝は惜しまれてなりません。北川冬彦・三好達治・梶井基次郎ら有力な先輩に注目されながら、千田光のデビューが北川らがモダニズムの本流だった「詩と詩論」からの離脱と同時期だったため「詩と詩論」グループや「歴程」「四季」グループらにも注意を惹かず詩史に埋もれてしまったのを思うと、千田光の寡作と夭逝は志し半ばにした痛々しい挫折を感じずにはいられません。

赤氷

山間から氷の分裂する音は河の咽喉を広め始めたと共に氷流だ。ドッと押し寄せる赤氷だ。新国境の壁に粉砕される赤氷だ。赤氷から生えた掌形の花。

山間に於ける数年間の閉塞と雖(いへど)も、脂の乗つた筋肉のやうな茎だ。が然し、新国境の壁には、何ものも咲かせざる如く一滴の水以下だ。

赤氷よ新国境の壁を貫け、太陽の背には更に新らしい太陽の燃焼だ。燃焼だ。

足

私の両肩には不可解な水死人の柩が、大磐石とのしかかつてゐる。柩から滴る水は私の全身で汗にかはり、汗は全身をきりきり締めつける。火のないランプのような町のはずれだ。水死人の柩には私の他に、数人の亡者のような男が、取巻き或は担ぎ又は足を搦めてぶらさがり、何かボソボソ呟き合つては嬉しげにからから笑ひを散らした。それから祭のやうな騒ぎがその間に勃つた。柩の重量が急激に私の一端にかかつて来た。私は危く身を建て直すと力いつぱい足を張つた。その時図らずも私は私の足が空間に浮きあがるのを覚えた。それと同時に私の水理のような秩序は失はれた。私は確に前進してゐる。しかるに私の足は後退してゐるのだ。私はこの奇怪な行動をいかに撃破すればいいか、私が突然水死人の柩を投げ出すと、堕力が死のような苦悩と共に私を転倒せしめた。起きあがると私は一散に逃げはじめた。その時頭上で燃えあがる雲が再び私を転倒せしめた。

(「詩・現実」昭和5年=1930年9月)

海

一人の男が、流木にしがみついたまま、海の上で眠ってゐた。次いで現はれたのは水平線上の白い塊だつた。雲足にしては余りに早い速力だったので、尚ほ凝視してゐると、それは紛ぎれもない一団の鳥であつた。鳥は既に眠つた男の真上にまで来た。すると突然鳥の一羽が眠つた男をみつけると、一層羽音を高めてその眠つた男を強襲した。一羽二羽と続いた。眠つてゐた男は一唸りすると、パッと眼を見開いた。流木の上に立つた。無数の鳥との無惨な格闘はかなり長い間続いた。しかし一際大きく唸ると男はそのまま流木の上に斃れて了つた。羽までを赤く染めた鳥共が、再び一団となつた時、男の死骸は海底に斜めに下りて行つた。軍港をとりまいた山の上では、巨大な望遠鏡が雲の動静をうかがつてゐた。

(「詩・現実」昭和5年=1930年9月)

誘ひ

1

爛漫たる桜の樹の下で、一人の男が絵を描いてゐた。男の目は半ば眠つてゐるかのやうにどろんとしてゐた。男は時時画布から首を擡げては犬のやうにあたりを嗅ぎ廻つた。次の日、私はやはり桜の樹の下で、桜の幹に抱きついて、幹の匂ひを熱心に嗅いでゐるその男を見た。三日目には、画布だけが桜の樹の下に建てられてあつた。不審に思つてゐる私の頭上で、突然、桜の花びらが一散に落ちて来た。驚ろいたことには、昨日の男が桜の枝の上で昏昏と眠つてゐた。実は、眠つてゐると思ったが、そうではなく、男は桜の匂ひの中で全く困乱に陥入っていたのだつた。そうしてまた私はその男の姿に魅せられて了つたのだ。その夜、私は桜の上の男が、悶絶しながら地上に墜落した夢を見た。翌朝、私はとるものも取敢えず現場へ直行した。果たせるかな画布は昨日の姿勢のままで置かれてあつた。男の姿は遂ひに発見することが出来なかつた。が然し桜の根方に夥しい血滴がはじまつて、池の方に続いてゐた。池には蓮の葉が油ぎった舌嘗をしてゐた。その日、初めて私はその画面を熟視することができた。画面はまるで解剖図のやうに、触るとずるずる崩れて了ふのではないかと思へた。それから二日経つても三日経つても、男は再び桜の樹の下へ現れて来なかつた。私は意を動かして、その画布を家へ持ち帰へつた。その翌日から私に不思議なある慾望が勃りはじめた。半日を費やして、私はピアノを庭園へ運んだ。そこで私は思う存分鍵盤を擲ぐつた。私は軽い目眩と痙攣の後、心快い嗅覚をふり廻しながら、朧気に鍵盤を叩いてゐた。

2

その男は、あらゆる音響を字体に移植しようと考へた。この研究に斃ても、自分は決して犬死ではない、むしろ歴史的な事業ではないか、と考へるに至つた。そこで先ず彼は最初、燐寸を擦る音に就いて、研究を開始した。彼は二日二晩燐寸を擦り続けた。彼は硫黄の焼きついた黄色い顔を町へ運んだ。家家は怪しんで燐寸を売らなかつた。狭い町ではこれを不審に思はない訳にはゆかなかった。その夜、一人の警官が彼に面会を強要した。ところが警官は腹を抱へて帰つて行つた。彼の耳が半分程焦げてゐたからだ。彼はたうとう狂人にされて了つた。彼は笑つた。実際大声を張りあげて笑つた。笑つてゐるうちに、笑いの妙味が彼をとらへた。彼は直ちに燐寸を棄てて笑ひを笑つた。笑ひはやがて灰色の窓に移されて行つた。彼の笑ひが完全に封じられた時、彼は彼の総身に笑ひを立てながら病院の窓から墜落して了つたのだ。

(「作品」昭和5年=1930年10月)

誘ひ

――古谷豊さんに――

I

爛漫たる桜の樹の下で、一人の男が絵を描いてゐた。男の目は半ば眠つてゐるかのやうにどろんとしてゐた。

一体その男の絵はどこにその対象が在るのだらう。

男は時時画布から首を擡げては犬のやうにあたりを嗅ぎ廻つた。

次の日、私はやはり桜の樹の下で、桜の幹に抱きついて、幹の匂ひを熱心に嗅いでゐるその男を見た。

三日目には、画布だけが桜の樹の下に建てられてあつた。

不審に思つてゐる私の頭上で、突然、桜の花びらが一散に落ちて来た。驚ろいたことには、昨日の男が桜の枝の上で昏昏と眠つてゐた。

実は、ゐると思ったが、そうではなく、男は桜の匂ひの中で全く困乱に陥入っていたのだつた。

そうしてその男の眠る姿勢は、私を全く魅了してしまつたのだ。

その夜、私は桜の上の男が、悶絶しながら地上に墜落する夢を見た。

翌朝。

私はとるものも取敢えず現場へ直行した。果たせるかな、画布は昨日の姿勢のままで置かれてあつた。

無論、男の姿は遂ひに発見することが出来なかつた。が然し、桜の根方に夥しい血滴がはじまつて池の方に続いてゐた。池には蓮の葉が油ぎった舌嘗をしてゐた。

その日、初めて私はその画面を熟視することが出来た。

画面はまるで人体解剖図のやうな、触るとずるずる崩れて了ふのではないかと思つた。

それから二日経つても三日経つても、男は再び桜の樹の下へ現れて来なかつた。

私は意を動かして、その画布を家へ持ち帰へつた。

その翌日から私に不思議なある慾望が勃りはじめた。半日を費やして、私はピアノを庭園へ運んだ。そこで私は思う存分鍵盤を擲ぐつた。

花園からむくむく噴きあがる強烈な香り、

匂ひのない匂ひ、

私は軽い暈ひと痙攣の後、心快い嗅覚をふり廻しながら、朧気に鍵盤を叩いてゐた。

II

その男は、あらゆる音響を字体に移植しようと考へた。この研究に斃ても、自分は決して犬死ではない、むしろ歴史的な事業ではないか、と考へるに至つた。

そこで先ず彼は最初、寸燐を「擦る音」に就いて、研究を開始した。 二日二晩燐寸を擦り続けた。

彼は硫黄の焼きついた黄色い顔を町へ運んだ。

家家は怪しんで寸燐を売らなかつた。

狭い町ではこれを不審に思はない訳には行かなかった。

その夜一人の警官が彼に面会を強要したのは云ふまでもない。ところが警官は腹を抱へて帰つて行つた。

彼の耳が半分程焦げてゐたからだ。彼はたうたう狂人にされて了つたのだ。

彼は笑つた。実際大声を張りあげて、この事実を笑つた。

笑つてゐるうちに、笑いの妙味が彼をとらへた。

彼は「笑ひ」を笑つた。

笑ひはやがて灰色の窓に移されて行つた。

彼の笑ひが完全に封じられた時、彼は彼の総耳に笑ひを立てながら、病院の窓から墜落して了つたのだ。

(「詩神」昭和6年=1931年1月・前出「誘ひ」改作)

善戦~菱山修三君に

敵だ。敵がいる。私にそう遠くない所だ。敵の正体には根がない。ただもやもや浮動し屯しているばかり、一度たりと私に攻勢を執つたことはないのだ。が然し、少くとも私に眼を着けているといふことは否めない事実なのだ。いはんや敵は不思議な自信の中に私を獲えて放さないかのやうな威嚇を示してゐるのだ。そこで私は密に物物しい武装に取掛かつたが、武装意識が私よりも敵の大きさを強からしめた。それが私を過らした最初だつた。果せる哉敵は堂堂と意識の上に攻め込んで来た。次いで早くも敵の触手は私の面上を掠めた。

追撃――追撃は極つた。私の茫然たる眼前には暗い泥海が盛りあがつてゐた、と思つた時は既に遅く私の胴体はその泥海の上を風のまにまに流れ、私の背後にうねつた夜明けの方へ少しずつ動きはじめた。それから夢のやうな苦しみが肉体を刺しだした。私の全身は泥の中へめり込んでゆく。私の周囲の泥の上には草が生えぐんぐん伸びる。火のやうな太陽がカツカツと昇る。全身の下降が止まつた。すると泥海はみりみり音をたてながら太陽の下で固つて行くのだ。その時だ、かの怖るべき敵は、大敵は私の無視の下に消失して了つたのだ。続いてその時、一大亀裂が私を再び地上へ投げあげたのだ。

(「時間」昭和6年=1931年4月)

死岩(デッドロック)(仮題)

私の前には、死岩(デッドロック)が顔を霧の中に埋めて立つてゐる。私は知つてゐる。しかし、私が彼に手をあてるまで、私は実に雄然と対立してゐた。死岩をとりまく霧は、渦巻いて私の手を払ふ。私がぴたり死岩に手をあてると、サッと彼はその毅然たる姿を現した。私は彼の動かぬ姿の中から、動かぬ速力の激流を感じた。それが真向から墜落して来た。はずみをくつて私はよろよろした。高さ!高さの下で痛めたのは羽根ばかりではない。私は浮かぶことも沈むこともできなくなつた。高さは私の腕の長さではない。黙然と佇立してゐると、霧は起つて、私は遠くへ流されてしまった。圏外。そこでは私に軽蔑と安堵が向こうていた。然し死岩の前から姿を消したとて、私には眼が見える。蟻のやうに登つて行く人々の足音がきこゑる。足音をきいてゐるうちに、私の身はいつのまにか、死岩に向つて歩いてゐる。私にかくまで喰ひこんでゐる死岩の影から、何故逃げなければならないのか、足を固めなおすと、私は死岩に向つて颯爽と小手を翳した。あそこだ。

(「麺麭」昭和7年=1932年11月・コラム欄「雑感」に無題掲載)

《時間の歩調》

○

これまでのプロレタリア詩に求められた総てのものは、なんであつたらうか、それは単なる反抗の絶叫演説にしか過ぎなかつた。

それは「歌う」抒情詩人の持つてゐる観念といささかも異らないものだ。だからわれわれを感動せしむる深い圧力がなく、その反抗の響きもわれわれとの距離の間にあつて殆ど自然消滅の型に堕ちて了うのだ、芸術としての条件を備えてゐないからだ。けれども最近のプロレタリア詩の活動は旧プロレタリア詩の殻を破って開始されはじめてゐる。ほんとのプロレタリア詩の出現は僕達の欣望するところだ。

○

最近、最近といつても本年の一月のことだか、「詩神」新年号で秀れたプロレタリア女流詩人の作を二つ見出した。これはプロレタリア詩精神に於ける新現実性とその剛性を握ぎつた、最も本質的なプロレタリア詩といふことが出来ると思ふ。

作者は、

「託児所風景」の仲町貞子氏、

「光捧げて」の伊藤花子氏、

この二氏に、近隣のプロレタリア詩人たちよ讃辞を惜む可らず。

(「時間」1931年=1931年4月)

(以上前後篇完)

(旧稿を改題・手直ししました)