立原道造詩集『萱草(わすれぐさ)に寄す』(昭和12年=1937年刊)再考・中編

立原道造(1914-1939)23歳頃(昭和13年=1938年)、数寄屋橋ミュンヘンにて。

はじめてのものに

ささやかな地異は そのかたみに

灰を降らした この村に ひとしきり

灰はかなしい追憶のやうに 音立てて

樹木の梢に 家々の屋根に 降りしきつた

その夜 月は明かつたが 私はひとと

窓に凭れて語りあつた(その窓からは山の姿が見えた)

部屋の隅々に 峽谷のやうに 光と

よくひびく笑ひ聲が溢れてゐた

――人の心を知ることは……人の心とは……

私は そのひとが蛾を追ふ手つきを あれは蛾を

把へようとするのだらうか 何かいぶかしかつた

いかな日にみねに灰の煙の立ち初めたか

火の山の物語と……また幾夜さかは 果して夢に

その夜習つたエリーザベトの物語を織つた

詩人にとって第1詩集の巻頭詩は先人たちに仁義を切るようなものでしょう。中には「トタンがセンベイ食べて」(詩集『山羊の歌』)とトボケた詩人もいないではありませんが、立原道造の場合は「はじめてのものに」が第1詩集『萱草(わすれぐさ)に寄す』の巻頭詩です。これは詩による詩論と解してもいいもので、不完全構文と断定の回避による朦朧化、恣意的な視点の転換などの手法から現実に材を取って虚構化する方法と言えます。これは坪内逍遥と二葉亭四迷による「虚相を借りて実相を写す」という小説の定義とは反対のものですが(明治18~19年『小説神髄』をめぐる討議)、詩ではそう珍しいものではありません。例えば傑作と名高い次の詩なども「虚相を借りて実相」ならぬ「実相」から「虚相」を作り出した好例でしょう。

夏の正午

キハダの大木の下を通って

マツバボタンの咲く石垣について

寺の前を過ぎて

小さな坂を右へ下りて行つた

苦しむ人々の村を通り

一軒の家から

ディラン・トマスに似ている

若い男が出て来た

私の前を歩いていつた

ランニングを着て下駄をはいて

右へ横切つた

近所の知り合いの家に

立ち寄つた

「ここの衆

まさかりを貸してくんねえか」

永遠

(西脇順三郎「まさかり」全行/詩集『宝石の眠り』昭和38年)

西脇の詩は現実を最終行で唐突に虚構化しており、対応する現実の叙述は平易ですが、逆に立原以上に現実の根拠をほとんど消し去り、虚構から虚構を作り出すことで過酷な背景を暗示する手法もあります。

私が愛し

そのため私につらいひとに

太陽が幸福にする

未知の野の彼方を信ぜしめよ

そして

眞白い花を私の憩ひに咲かしめよ

昔のひとの堪へ難く

望郷の歌であゆみすぎた

荒々しい冷めたいこの岩石の

場所にこそ

(伊東静雄「冷めたい場所で」全行/詩集『わがひとに與ふる哀歌』昭和10年)

伊東静雄と親交のあった詩人がずっと後年に「冷めたい場所で」を本家取りした例もあります。これは完全に伊東静雄の詩のロマン主義への批判的パロディ化です。

みんな引越して行ったあとの

空き家へ

引っ返してきた。

大きな古い箪笥の置いてあった

冷たい場所に坐って

ゆっくり

あたりを見廻した。

あくびをした。

………

それから

ゆるやかに

立ち上がって

猫は出て行った。

あそこは

いままで

誰も坐ったことのない場所であった。

(天野忠「場所」全行/詩集『讃め歌抄』昭和54年)

天野忠は伊東静雄に近い出発点から痛烈な風刺詩人になった人です。この詩は「虚相から実相を写す」詩の力強さをありありと示す傑作で、この猫や箪笥の下だった床は詩人の虚構ですが「実相を写す」、すなわち抜き差しならないリアリティを獲得しています。もちろん生半可な修練と才能では西脇や天野のような強靭な文体は獲得できるものではありません。伊東にあるような激情性も的確な文体で一字一句打ち込むように書かれたもので、立原道造の詩が経験から虚構化されたものには違いないにもかかわらず、むしろ文体に顕著な手法のマニエリズムのために作詩自体を目的化して主題が選択されたように見えるのは、引例した西脇、伊東、天野にあるような詩作における現実との抵抗感が乏しく感じられるからです。

立原は自分の書けることしか書かない詩人でした。「夏の弔い」で、おそらく別れた恋人からのラヴレターを「投げて捨てたのは/涙のしみの目立つ小さい紙のきれはしだつた」と書いても立原の詩の手法では読者には手紙の内容が浮かばずその切実さもわかりませんし、「涙のしみの目立つ」とは手紙を書いた少女の涙か別れの手紙を読んだ語り手の涙かわかりません。つまり相手の少女にしても受け取った詩人にしてもその表情はまったく浮かんでこないので、文庫本の解説に軽実家の決めた婚約者と結婚した、立原が軽井沢で知りあい「鮎」と呼んでいた少女からの手紙を指すと読んでも、いわゆる良家のつまらないお嬢さんだったのだろうと興醒めするしかありません。伊東静雄や中原中也にも恋愛詩はありますが、むしろ恋愛詩ほど苦いものでそれを詩にするとなれば生傷を開くようなものでしょう。立原のような底抜けのナルシシズムが21、2歳でよく持続していたと思うと、今日でも立原的な(それは師の堀辰雄譲りですが)青年のナルシシズムは一部の読者への牽引力が衰えていないのが痛感されます。立原道造詩集が現代詩の有力なスタイルであり続けているのは認めざるを得ず、スタイルとして抽象化できる分だけ、同時代の抒情詩人としては立原など足元にも及ばない伊東静雄や中原中也よりも、その詩法には汎用性があるのです。

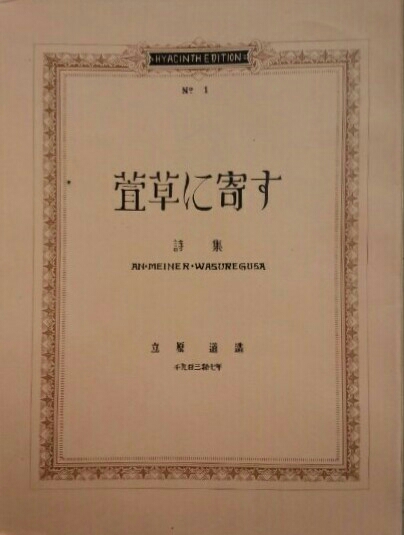

『萱草(わすれぐさ)に寄す』昭和12年(1937年)5月12日・風信子叢書刊行会刊(私家版)

夏花の歌

その一

空と牧場のあひだから ひとつの雲が湧きおこり

小川の水面に かげをおとす

水の底には ひとつの魚が

身をくねらせて 日に光る

それはあの日の夏のこと!

いつの日にか もう返らない夢のひととき

默つた僕らは 足に藻草をからませて

ふたつの影を ずるさうにながれにまかせ揺らせてゐた

……小川の水のせせらぎは

けふもあの日とかはらずに

風にさやさや ささやいてゐる

あの日のをとめのほほゑみは

なぜだか 僕は知らないけれど

しかし かたくつめたく 横顔ばかり

(「コギト」昭和11年=1936年2月)

その二

あの日たち 羊飼ひと娘のやうに

たのしくばつかり過ぎつつあつた

何のかはつた出來事もなしに

何のあたらしい悔ゐもなしに

あの日たち とけない謎のやうな

ほほゑみが かはらぬ愛を誓つてゐた

薊の花やゆふすげにいりまじり

稚い いい夢がゐた――いつのことか!

どうぞ もう一度 歸つておくれ

青い雲のながれてゐた日

あの晝の星のちらついてゐた日……

あの日たち あの日たち 歸つておくれ

僕は 大きくなつた 溢れるまでに

僕は かなしみ顫へてゐる

(「四季」昭和11年=1936年7月)

SONATINE

No.2

虹とひとと

雨あがりのしづかな風がそよいでゐた あのとき

叢は露の雫にまだ濡れて 蜘蛛の念珠(おじゆず)も光つてゐた

東の空には ゆるやかな虹がかかつてゐた

僕らはだまつて立つてゐた 默つて!

ああ何もかもあのままだ おまへはそのとき

僕を見上げてゐた 僕には何もすることがなかつたから

(僕はおまへを愛してゐたのに)

(おまへは僕を愛してゐたのに)

また風が吹いてゐる また雲がながれてゐる

明るい青い暑い空に 何のかはりもなかつたやうに

小鳥のうたがひびいてゐる 花のいろがにほつてゐる

おまへの睫毛にも ちひさな虹が憩んでゐることだらう

(しかしおまへはもう僕を愛してゐない

僕はもうおまへを愛してゐない)

(「四季」昭和12年=1937年1月)

夏の弔ひ

逝いた私の時たちが

私の心を金(きん)にした 傷つかぬやう傷は早く愎るやうにと

昨日と明日との間には

ふかい紺青の溝がひかれて過ぎてゐる

投げて捨てたのは

涙のしみの目立つ小さい紙のきれはしだつた

泡立つ白い波のなかに 或る夕べ

何もがすべて消えてしまつた! 筋書どほりに

それから 私は旅人になり いくつも過ぎた

月の光にてらされた岬々の村々を

暑い 涸いた野を

おぼえてゐたら! 私はもう一度かへりたい

どこか? あの場所へ(あの記憶がある

私が待ち それを しづかに諦めた――)

(「ゆめみこ」昭和11年=1936年1月、「四季」昭和12年=1937年1月)

忘れてしまつて

深い秋が訪れた!(春を含んで)

湖は陽にかがやいて光つてゐる

鳥はひろいひろい空を飛びながら

色どりのきれいな山の腹を峡の方に行く

葡萄も無花果も豐かに熟れた

もう穀物の収穫ははじまつてゐる

雲がひとつふたつながれて行くのは

草の上に眺めながら寝そべつてゐよう

私は ひとりに とりのこされた!

私の眼はもう凋落を見るにはあまりに明るい

しかしその眼は時の祝祭に耐へないちひささ!

このままで 暖かな冬がめぐらう

風が木の葉を播き散らす日にも――私は信じる

靜かな音樂にかなふ和やかだけで と

(「四季」昭和12年=1937年1月)

(以上詩集『萱草(わすれぐさ)に寄す』全編)

(以下次回)