大手拓次「手を嗅ぐ少年」「足指礼讃」大正9年(1920年)作

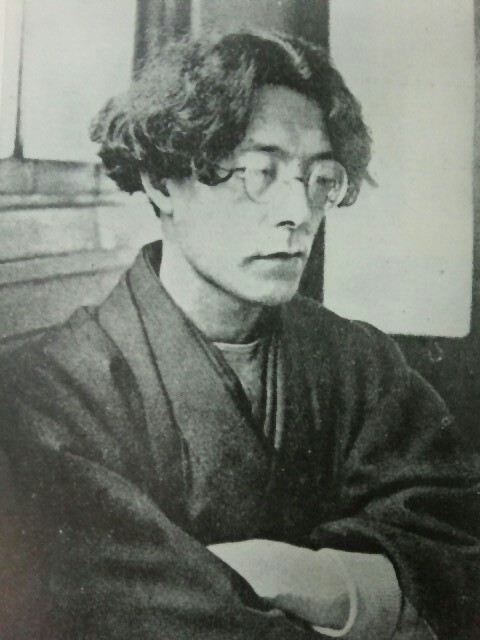

(大手拓次<明治20年=1887年生~昭和9年=1934年没>)

(大手拓次の自筆原稿とイラスト)

「手を嗅ぐ少年」

わたしはちひさい時に

よく自分の手のにほひをかいだ。

くんくんとまるで犬の子のやうに自分の手をかいだ。

まいにちまいにちちかはつたにほひがした。

そして、いろいろな気持にひたつてよろこんだ。

みんなに笑はれたからやめやうと思つたが、

どうしてもやめられなかつた。

一日がまんしてゐると、

気がくさくさしてしようがなかつた。

「拓ちやんは熊のやうですね」と女中やなんかにわらはれた。

それは冬ごもりする熊は

夏の間にいろんなものを手になすりつけておいて、

冬がくるとその手をかいでうゑをしのぐのださうだ。

ひだりの手を内わにまげて、

そつと鼻のところへもつてゆき、

ふんふんと三度ばかりかぐと、

今度は右の手を同じやうにして、

またふんふんとかいだ。

どうかすると、

ひだり手をまたかぎ、みぎの手をまたかぐ事がある。

まるで手品のやうに、

ひだりの手と右の手がいそがしくくるくるとかがれる事があつた。

殊に指の股のところが一番つよいにほひをもつてゐた。

顔の白いちひさなわたしが、

かはいらしい手をそつとはなにあてて、

ふんふんとかいでゐる姿を思ひだすと、

とほいむかしがなつかしくうかんでくる。

「足指礼讃」

雨にぬれた葡萄のやうに水つぽくひかるのは働く女の足の指、

ほそく、ふくよかに青白い呼吸(いき)をしてゐるのはおかみさんの足の指、

太い指の背にきたない小皺のよれよれになつてゐるのは、水仕事する女の人の足の指、

花びらのやうにびよびよとしてうす桃色にはにかむのは十六の少女(をとめ)の足の指、

ふくふくとやはらかくもりあがつて、指の股と股とが吐息するのは四十女の足の指、

みがいた象牙のやうに、乳色にくもつてすばらしい媚をもつのは芸者衆の足の指、

いちご色に赤くさはればぽろりとくづれさうなのは若後家の足の指、

茶色にしなびた老婆の足の指、

みの虫のやうにとげとげしくつくばつてゐるのは力業する年増女の足の指、

長い指、みじかい指、

ふとい指、ほそい指、

すなほな指、ひねくれた指、

なめらかな指、ざらざらの指、

白い指、赤い指、

物言ふ指、物言はぬ指、

あつたかい指、つめたい指、

内気の指、はす葉の指、

おしやれの指、じみな指、

男をよぶ指、男から逃げる指、

まことに女の足の指ほど怪しく心を誘ふものはない。

雨のふる日に女の足の指をみるのもよい、

また、晴れた五月の朝の日かげか、

夏のゆふぐれにすこし汗ばむ女の足の指を見れば、

誰とてもやさしく心のふるへるのをおぼえるだらう。

つめたい秋の日和のなかに、

素足した女の指をほのかにみれば、

なよなよとひれふす含羞草(おじぎさう)のやうに

おだやかな眠りにさそはれる。

*

群馬県生まれの詩人・大手拓次(明治20年=1887年11月3日生~昭和9年=1934年4月18日没)についてはつい先日前後編に分けて代表作をご紹介しましたが、今回の2篇は『大手拓次全集』(白鳳社・昭和45年~昭和46年=1970年~1971年)全5巻+補巻の『第5巻(日記・書簡他)』で初めて公開された日記中に記された未発表詩篇です。『大手拓次全集』は第1巻~第4巻まですべて詩集で、萩原朔太郎の全詩集の4倍、室生犀星や山村暮鳥の全詩集の倍にもなりますが、さらに日記や書簡においても未発表の未定稿詩篇が発見されており、白鳳社全集でも完全な集成が果たされず正確な翻刻が果たされなかったことから大正~昭和初期の重要詩人中でも大手拓次はいまだに研究・解明が進んでいない存在です。大手拓次は生前に詩集の刊行が果たせず、没後に大手自身がまとめていた手稿から、逝去2年半後の昭和11年(1936年)12月に生涯の詩友だった逸見亨の編集、北原白秋の序文、萩原朔太郎の跋文で初の詩集『藍色の蟇』が刊行されました。『大手拓次全集』の刊行までは、詩画集『蛇の花嫁』(昭和15年=1940年)、訳詩集『異国の香』(昭和16年=1941年)、遺稿集『詩日記と手紙』(昭和18年=1943年)が刊行されましたが、それも全集では1巻分の分量でしかなかったのです。

没後刊行の最初の詩集『藍色の蟇』だけでも大手拓次の詩業は萩原朔太郎の全詩集に匹敵する分量なのが判明していましたが、『藍色の蟇』や『蛇の花嫁』の特異な幻視的・フェティシズム的作風よりもさらに極端な嗜好の詩人を証しているのが大手拓次33歳の日記に記された「手を嗅ぐ少年」「足指礼讃」などの日記・書簡の未定稿の未発表詩篇です。大手拓次は吉川惣一郎のペンネームで大正3年(1914年)には室生犀星・萩原朔太郎と並ぶ「白秋門下三羽鴉」として北原白秋主宰の詩誌「朱欒」発表詩篇で作風を確立しており、大正4年以降は本名の大手拓次名義でやはり白秋主宰の「地上巡礼」に毎月新作を発表し、詩集の刊行も企画していました。萩原朔太郎の第2詩集『青猫』(大正12年=1923年1月)が吉川惣一郎=大手拓次の影響下で書かれた時期の詩集なのは萩原朔太郎自身が認めています。しかし大手拓次の詩は萩原朔太郎よりさらに個人的で内向的なもので、発表作を中心とした『藍色の蟇』でさえあまりにフェティッシュな印象を与えるものであれば、日記に書かれた未定稿の未発表詩篇はさらに個人的な嗜好を露わにしたものでした。大手拓次は46歳の逝去まで独身でしたが幾度か勤務先の同僚の女性や文通していた従妹への恋慕があり、恋愛にまで至らなかったのが証言されていますが、大手自身が女性をこうした眼差しで見ていたのではそれも仕方なかったでしょう。また現代詩の趨勢も、『青猫』の同年には『ダダイスト新吉の詩』があり、『青猫』『ダダイスト新吉の詩』がともにはらんでいた外向的なアナーキズム指向はどこまでも内に向かっていく大手拓次の指向とは正反対のものでした。大手拓次が生前に詩集を刊行するとすれば大正9年(1920年)前後までが限度であり、その時期に詩集刊行を逃したために生涯詩集刊行の機会を失ったと考えられます。大手拓次の詩は優れた言語センスによって詩になってはいても、現代詩の未来を切り開くような性質を欠いていた決定的な弱点があったのが日記中の未定稿・未発表詩篇からは痛感されます。宮澤賢治の『春と修羅』はおろか、言語センスの粗さや完成度においてはるかに劣る『ダダイスト新吉の詩』や小野十三郎の『半分開いた窓』ほどにも大手拓次の詩は現代詩を先に進める触媒とはなり得なかったので、その点でも室生犀星や萩原朔太郎、山村暮鳥のように開かれた姿勢で詩作することができなかったのが感覚への耽溺を指向した白秋門下にとどまった大手拓次の限界を感じさせます。高橋新吉や小野十三郎ら新しい世代の詩は白秋的な感覚への耽溺への鋭い拒否から始まったのです。また大手拓次は白秋のように童謡詩・歌謡詩に無垢な感性を開放する資質も持ち得なかったので、才能においては多彩なボキャブラリーと豊かな表現力を誇りながら、その幻視的フェティシズムもナルシシズムを突き抜けた普遍性へ到達する方向へ拓けず、発想の地点からの飛躍がなく(「手を嗅ぐ少年」も「足指礼讃」も半分の長さでも倍の長さでも同じような、発想の時点だけで終わっている詩です)、個人的嗜好への固執があまりにも露わに現れることになったのが、大手拓次を今なお詩史的位置づけも評価も難しい詩人としていると言えます。