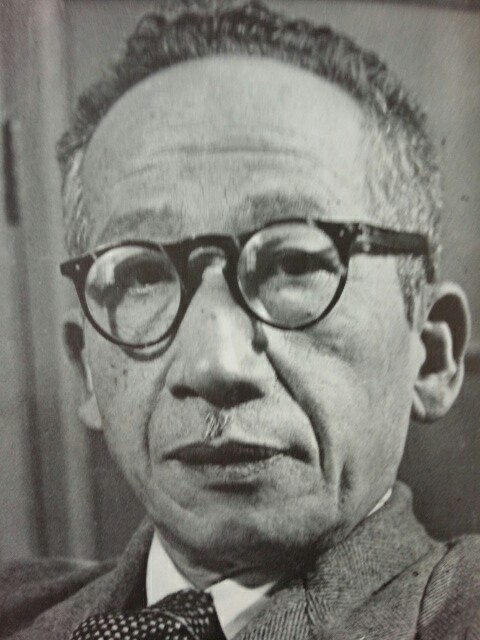

川路柳虹・明治21年(1888年)7月9日生~昭和34年(1959年)4月17日没

暴風のあとの海岸其の他より

「暴風のあとの海岸」

白――

明るい海のにほひ、

濁つた雲の静かさ、

白――灰――重苦しい痙攣……

腹立たしいやうな、

掻き毟つたやうな空。

藻――流木――

磯草のにほひ。

白――

岸と波のしづかさ。

――忘却――夢――

苦悶の影――

白――

波の遠くに遠くに響く

夢のやうな音――狂ひ――嘆き――

――白

――濁り――風

風――

しづかな音

風――

白――

一九〇八、八月

「曇天」

曇天――

風――

濁色の空――

涙の色

林

落葉の音……

土に蟲が鳴く、しきりに……

風――

空は肺病みの如(や)うに

光の瞳が暗い、重たい、

私はこそ\/と

林の中を歩いた、

踏んでゆく落葉の音……

葉が落ちる……

風――

消えてゆくマンドリンの縺(もつ)れ……

………音波……夢……

ほうけた面(つら)――

女の顔

不安――

ぢつと楢の木によりかゝつた。

蟲の声…………

風――

褪めたやうな色……

…………

私は狂ふやうに走つた……

悲しい……

真赤な火に燃えたい!

なぜこんな處(ところ)にゐるんだ!

風は唸る如うに囁いた

楢の木は動いた

木の葉はハラ\/と乱れた。

「泣け、泣け、

さめよ、さめよ……」

眼がパツとした如うに、

私は白い空をみた――

「泣け、泣け、

さめよ、さめよ」

万物は光りがなかつた

白い死人のやうだつた

風は

洞(ほら)から、洞へ……重く、苦しく……。

―― ――

濁色の空。

一九〇七、十月

(初出・明治41年=1908年10月「早稲田文学」、詩集『路傍の花』収録)

*

明治40年(1907年)9月に日本初の口語自由詩「塵溜」を発表し、大正~昭和30年代までの日本の詩壇の親玉的存在となった詩人・川路柳虹(1888-1959)の経歴や功績については、「塵溜」をご紹介した際に略述しました。「塵溜」が「日本初の口語自由詩」という詩史的な意義を除けば詩としてはほとんど無価値なもので、川路は日本の詩人を「詩話会」や「日本詩人」によって組織化したことで生前には日本の詩界にあって中心人物だった人でしたが、生涯に渡る川路柳虹の詩は現在では顧みられることのない通俗的で凡庸な作風でしかなく、日本の現代詩の不毛を代表するような詩人だった点で柳虹の作品は負の遺産としてのみ残されています。「塵溜」が発表された1年後に3篇の連作として発表された「暴風のあとの海岸其の他」から2篇を上げましたが、これらの川路柳虹の詩は現在ではとても詩とは言えないものでしょう。柳虹がこれらで目指したものは、明治30年代詩人らが目指したロマン派詩や象徴主義詩とは違う「印象主義」詩、「情緒」詩なのですが、例えば明治30年代の日本の象徴主義詩を代表する蒲原有明(1876-1952)、川路柳虹と同じく河合醉茗の詩誌「文庫」からデビューしながら生前には詩集の刊行を見ず夭逝した三富朽葉(1889-1917)、大正末にダダイズム詩人として出発しながら三富朽葉の影響から象徴主義詩との折衷に独自の抒情詩を築いた中原中也(1907-1937)の詩を比較の上で上げてみましょう。

「智慧の相者は我を見て」

智慧(ちゑ)の相者(さうじや)は我を見て今日(けふ)し語(かた)らく、

汝(な)が眉目(まみ)ぞこは兆(さが)惡(あ)しく日曇(ひなぐも)る、

心弱くも人を戀ふおもひの空の

雲、疾風(はやち)、襲(おそ)はぬさきに遁(のが)れよと。

噫(ああ)遁(のが)れよと、嫋(たを)やげる君がほとりを、

緑牧(みどりまき)、草野(くさの)の原のうねりより

なほ柔かき黒髮の綰(わがね)の波を、----

こを如何(いか)に君は聞き判(わ)きたまふらむ。

眼をし閉(とづ)れば打續く沙(いさご)のはてを

黄昏(たそがれ)に頸垂(うなだ)れてゆくもののかげ、

飢ゑてさまよふ獸(けもの)かととがめたまはめ、

その影ぞ君を遁れてゆける身の

乾ける旅に一色(ひといろ)の物憂き姿、----

よしさらば、香(にほひ)の渦輪(うづわ)、彩(あや)の嵐に。

「水のほとりに」

水の辺(ほと)りに零れる

響ない真昼の樹魂(こだま)。

物のおもひの降り注ぐ

はてしなさ。

充ちて消えゆく

もだしの応(こた)へ。

水のほとりに生もなく死もなく、

声ない歌、

書かれぬ詩、

いずれ美(うるは)しからぬ自らがあろう?

たまたま過ぎる人の姿、獣のかげ、

それは皆遠くへ行くのだ。

色、

香(か)、

光り、

永遠に続く中(なか)。

「朝の歌」

天井に 朱(あか)きいろいで

戸の隙を 洩(も)れ入る光、

鄙(ひな)びたる 軍楽(ぐんがく)の憶(おも)ひ

手にてなす なにごともなし。

小鳥らの うたはきこえず

空は今日 はなだ色らし、

倦(う)んじてし 人のこころを

諫(いさ)めする なにものもなし。

樹脂の香(か)に 朝は悩まし

うしなひし さまざまのゆめ、

森並(もりなみ)は 風に鳴るかな

ひろごりて たひらかの空、

土手づたい きえてゆくかな

うつくしき さまざまの夢。

(大正15年=1926年5月作、昭和4年=1929年10月「白痴群」発表、詩集『山羊の歌』昭和9年=1934年12月刊収録)

蒲原有明の「智慧の相者は我を見て」は有明の創作力が頂点に達した第4詩集『有明集』の巻頭作、三富朽葉の「水のほとりに」は朽葉がリーダーとなって創刊した同人誌「自然と印象」創刊号に発表され河合醉茗主宰の「文庫」「詩人」への投稿時代を脱して朽葉自身が遺稿集で『第一詩集』の巻頭作としていた本格的な処女作としたもの、また中原中也の「朝の歌」も中原自身が初めて詩人としての自信を獲たと自負した作品で、有明~朽葉~中原への現代詩のバトンがはっきり見てとれる詩篇です。有明においては五感の共感覚を詩的言語として定着する手法の円熟が明確にあり、一見すると柳虹の詩と変わらないような朽葉の詩でも共感覚の自覚において柳虹の詩とは次元の違う語感の集中力があります。中原中也の詩が一見朦朧とした感覚的抒情詩に見えながら有明~朽葉を継ぐ手応えがあるのも、共感覚による自己認識の詩という詩的実現がなされているからです。その点、柳虹の「暴風のあとの海岸」「曇天」で行われているのは単語の羅列による文法の解体、主体的叙述の放棄に過ぎず、有明や朽葉、中原が自作に託した自我の追究がすっぽり抜け落ちており、詩を真の詩たらしめている文学的な訴求力は微塵も感じられません。これが予告するのは春山行夫(1902-1994)や北園克衛(1902-1978)ら昭和初期に台頭したモダニズム詩人が初期作品で示していたような意味の剥奪性にしか過ぎません。

「ALBUM」抄

白い遊歩道です

白い椅子です

白い香水です

白い猫です

白い靴下です

白い頸(くび)です

白い空です

白い雲です

そして逆立ちした

白いお嬢さんです

僕のKodakです

*

白い少女 白い少女 白い少女 白い少女 白い少女 白い少女

白い少女 白い少女 白い少女 白い少女 白い少女 白い少女

白い少女 白い少女 白い少女 白い少女 白い少女 白い少女

白い少女 白い少女 白い少女 白い少女 白い少女 白い少女

白い少女 白い少女 白い少女 白い少女 白い少女 白い少女

白い少女 白い少女 白い少女 白い少女 白い少女 白い少女

白い少女 白い少女 白い少女 白い少女 白い少女 白い少女

白い少女 白い少女 白い少女 白い少女 白い少女 白い少女

白い少女 白い少女 白い少女 白い少女 白い少女 白い少女

白い少女 白い少女 白い少女 白い少女 白い少女 白い少女

白い少女 白い少女 白い少女 白い少女 白い少女 白い少女

白い少女 白い少女 白い少女 白い少女 白い少女 白い少女

白い少女 白い少女 白い少女 白い少女 白い少女 白い少女

白い少女 白い少女 白い少女 白い少女 白い少女 白い少女

(詩集『植物の断面』昭和4年=1929年7月刊より)

「記号説」抄

白い食器

花

スプウン

春の午後3時

白い

白い

赤い

*

銀色立体人形

銀色立体人形

花と鏡

静力学

*

明るい生活と僕です

明るい思想と僕です

透明の悦楽と僕です

透明の礼節と僕です

新鮮な食欲と僕です

新鮮な恋愛と僕です

青い過去の憶ひ出は

みんなインキ瓶に詰めてすてました

*

夜会服

夜会服

夜会服

夜会服

夜会服

面白くない

(詩集『白のアルバム』昭和4年=1929年6月刊より)

しかし春山行夫、北園克衛らのモダニズム詩も大正詩が陥っていた意味性からの詩の解放という詩史的な意義があり、ともに明確な詩論家として日本の詩を初心から立て直す意識の強い詩人でした。川路柳虹は大正末から昭和初期にはモダニズム詩に接近した作風に移行しますが、柳虹自身の詩の発展ではなく若手詩人による詩の時流に適応しようとしたに過ぎず、機を見るに敏な性格から作風を変遷させただけなので、戦時下には戦争翼賛詩、敗戦後には民主主義協賛詩を積極的に書いたのと同じ日和見的な姿勢によるものでした。日本の現代詩が口語自由詩に踏みこむに当たって川路柳虹の「塵溜」や「暴風のあとの海岸」のような貧しい作品、およそ詩としての条件が欠落している粗末な試作が大きな役割を果たしていたのは愕然とするしかない現象ですが、詩とは呼べないような詩もどきの代物がいつの時代も一定数あり、むしろそれらの方が多くの読者を得ている事情は変わりありません。現在完全に風化した川路柳虹の詩と隣り合わせに置いて、どれだけの詩が真に詩と呼ぶに足り得るかを確かめるのに、柳虹の詩は目安となり得るものです。