現代詩の起源(4); 伊良子清白『孔雀船』(c)

伊良子清白(1877-1946/『孔雀船』刊行の頃)

今回の3編は技法・内容ともに多彩な清白の作風をコンパクトに示すものと言え、そのコンパクトさが同時代には淡白さとも地味さともされたものであながち的はずれとも言えませんし、『孔雀船』自体が当時の平均的な詩集の1/2~1/3程度のヴォリュームのものでした。詩集編纂時に清白には160編の既発表・未発表詩編があったそうですし、新潮社・昭和4年刊『現代詩人全集』第4巻の河井醉茗・伊良子清白・横瀬夜雨集でも清白は2段組150ページ相当の「伊良子清白集」にも121編(うち『孔雀船』と重複9編、「海の聲」の原型「海の聲山の聲」を含め10編)を発表していますから、第1詩集には既発表作品の大半を収めるのが普通だった当時の詩人では珍しい編集方針で編まれたのが『孔雀船』でした。清白は詩想や技法の重複を避ける意識があったのでしょう。「花賣」はこの詩集でも「文庫」の標準的な作風に近い作品で、小唄調の小品ですが4行4連が丁寧なまとまりを見せており、清白には珍しく素朴な題材ながら華もあります。「華燭賦」は(一)~(三)に分けて発表された大作「南の家北の家」の(三)のみを独立させて改題改作したもので、確かにこれが先に(一)と(二)もあるとしたらかなりくどい叙事詩のままだったでしょう。明治33年(1900年)と『孔雀船』の中でも発表年がもっとも早く、また「南の家北の家」は明治27年以来「文庫」に作品発表してきた清白が初めて注目を集めた作品で、『孔雀船』中最古の作品が「華燭賦」なのは詩人としての自覚が明治33年に確立したことの記念でもあったでしょう。しかし今回の3編中で最高の1編は、詩集巻頭の傑作「漂泊」と同時発表された劇詩「日光月光」です。これは劇詩としても斬新な技法を使い、しかも同工異曲の作品の創作はまず不可能なアクロバティックとすら言える趣向を見事に成功させている点で、『孔雀船』中の白眉の1編です。と同時にこれは明治後半約25年間だけ隆盛した文語自由詩(新体詩)の極点でもあり、この時代にしか成立し得ないものだったという感慨を催させる作品でもあります。

*

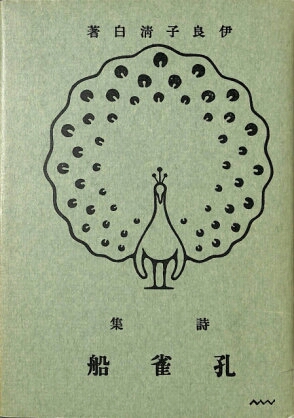

(『孔雀船』明治39年=1906年5月・佐久良書房/カヴァー装・本体)

花賣 伊良子清白

花賣娘名はお仙

十七花を賣りそめて

十八戀を知りそめて

顏もほてるや恥かしの

蝮(はみ)に噛まれて脚切るは

山家(やまが)の子等に驗(げん)あれど

戀の附子矢(ぶすや)に傷つかば

毒とげぬくも晩(おそ)からん

村の外れの媼(おば)にきく

昔も今も花賣に

戀せぬものはなかりけり

花の蠱(まど)わす業ならん

市(いち)に艶なる花賣が

若き脈搏つ花一枝(ひとえ)

彌生小窓にあがなひて

戀の血汐を味はゝん

(初出・明治36年=1903年2月「文庫」)

*

月光日光 伊良子清白

月光の

語るらく

わが見しは一(いち)の姫

古あをき笛吹いて

夜も深く塔(あらゝぎ)の

階級(きざはし)に白々(しら/″\)と

立ちにけり

日光の

語るらく

わが見しは二(つぎ)の姫

香木の髓香(かを)る

槽桁(ふなげた)や白乳(はくにう)に

浴(ゆあ)みして降りかゝる

花姿(はなすがた)天人の

喜悦(よろこび)に地(つち)どよみ

虹たちぬ

月光の

語るらく

わが見しは一の姫

一葉舟(ひとはぶね)湖(こ)にうけて

霧の下まよひては

髮かたちなやましく

亂れけり

日光の

語るらく

わが見しは二の姫

顏映る圓柱(まろばしら)

驕り鳥尾を觸れて

風起り波怒る

霞立つ空殿(くうでん)を

七尺の裾曳いて

黄金の跡印(つ)けぬ

月光の

語るらく

わが見しは一の姫

死の島の岩陰に

青白くころび伏し

花もなくむくろのみ

冷えにけり

日光の

語るらく

わが見しは二の姫

城近く草ふみて

妻覓(ま)ぐと來し王子(みこ)は

太刀取りの恥見じと

火を散らす駿足に

かきのせて直走(ひたばせ)に

國領(こくりやう)を去りし時

春風は微吹(そよふ)きぬ

(初出・明治38年=1905年1月「文庫」)

*

くわしよくのふ

華燭賦 伊良子清白

律師(りし)は麓(ふもと)の

寺をいでゝ

駕(が)は山の上

竹の林の

夕(ゆふべ)の家の

門(かど)に入りぬ

親戚(うから)誰彼(たれかれ)

宴をたすけ

小皿の音

厨(くりや)にひゞき

燭を呼ぶ聲

背戸(せど)に起る

小桶の水に

浸すは若菜

若菜を切るに

爼板(まないた)馴れず

新しき刃の

痕もなければ

菱形なせる

窓の外に

三尺の雪

戸とを壓して

靜かに暮るゝ

山の夕(ゆふべ)

夕は

樂しき時

夕は

清き時

夕は

美しき時

この夕

雪あり

この夕

月あり

この夕

宴(うたげ)あり

火の氣弱きを

憂ひて

竈(かまど)にのみ

立つな

室(しつ)に入りて

花の人を見よ

花の人と

よびまゐらせて

この夕は

名はいはず

この夕は

名なし

律師(りし)席に入(いつ)て

霜毫(しやうがう)威あり

長人(ちやうじん)を煩はすに

堪へたり夕(ゆふべ)

琥珀の酒

酌むに盃(さかづき)あり

盃の色

紅(くれなゐ)なるを

山人(やまびと)驕奢(おごり)に

長ずと言ふか

紅は紅の

芙蓉の花の

秋の風に

折れたる其日

市(いち)の小路(こうぢ)の

店に獲たるを

律師詩に堪能(かんのう)

箱の蓋に

紅花盃(こうくわはい)と

書(しよ)して去りぬ

紅花盃を

重ねて

雪夜(せつや)の宴(えん)

月出でたり

月出でたるに

島臺の下(もと)暗き

島臺の下

暗き

蓬莱(ほうらい)の

松の上に

斜(なゝめ)におとす

光なれば

銀の錫懸(すゞかけ)

用意あらむや

山の竹より

笹を摘みて

陶瓶(すがめ)の口に

插せしのみ

王者の調度に

似ぬは何々

其子の帶は

うす紫の

友禪染の

唐縮緬(とうちりめん)か

艶ある髮を

結ぶ時は

風よく形に

逆らひ吹くと

怨ずる恨(うらみ)

今無し

若き木樵(きこり)の

眉を見れば

燭を剪(き)る時

陰をうけて

額(ぬか)白き人

室にあり

袴のうへに

手をうちかさね

困(こう)ずる席は

花のむしろ

筵(むしろ)の色を

評するには

まだ唇の

紅ぞ深き

北の家より

南の家に

來る道すがら

得たる思(おもひ)は

花にあらず

蜜にあらず

花よりも

蜜よりも

美しく甘き

思は胸に溢れたり

雷(いかづち)落ちて

藪を燒きし時

諸手(もろて)に腕(かひな)を

許せし人は

今相對(あひむか)ひて

月を挾む

盃とるを

羞る二人は

天の上

若き星の

酒の泉の

前に臨みて

香(にほ)へる浪に

恐(お)づる風情

紅花盃

琥珀の酒

白き手より

荒き手にうけて

百の矢うくるも

去るな二人

御寺(みてら)の塔の

扉に彫れる

神女の戲(たはぶ)れ

笙(しやう)を吹いて

舞ふにまされる

雪夜(せつや)のうたげ

律師(りし)駕(が)に命じて

北の家に行き

月下の氷人

去りて後(のち)

二人いさゝか

容儀(かたち)を解きぬ

夜を賞するに

律師の詩あり

詩は月中(げつちゆう)に

桂樹挂(かゝ)り

千丈枝(えだ)に

銀を着く

銀光溢れて

家に入らば

卜(ぼく)する所

幸なりと

(初出・明治33年=1900年12月「文庫」・「南の家北の家(三)」改稿改題)