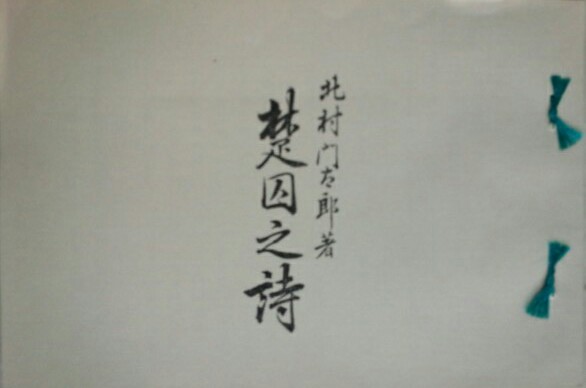

現代詩の起源(12); 北村透谷『楚囚之詩』(補i)

北村透谷(門太郎)・明治元年(1868年)12月29日生~明治27年(1894年)5月16日逝去(縊死自殺、享年25歳)。明治26年=1893年夏(24歳)、前年6月生の長女・英子と。

透谷と同世代の詩人でプロテスタント信仰を経た詩人には宮崎湖処子、国木田独歩、島崎藤村、岩野泡鳴が上げられ、特に藤村は透谷に兄事した詩人の第一人者でした。同世代詩人にとっては直接間接な透谷からの感化の浅深を問わずとも、時代の共有ゆえに教養の質が近ければ同様な発想があってもおかしくはありません。『楚囚之詩』は透谷保存本以外には書評用に数部が寄贈されただけで刊行直前に透谷自身によって処分された自費出版詩集だったので、人気詩人に大成していた藤村の肝入りで編まれた初の『透谷全集』に収録され流布されるようになったのは明治35年のことでした。幸いなことに透谷は日記帳に自分用の『楚囚之詩』を綴じこんでいたので、全集の日記の中で初めて『楚囚~』は公刊されたのです。

島崎藤村、与謝野鉄幹、土井晩翠に続いて薄田泣菫、蒲原有明、また詩誌「文庫」に拠った河井醉茗、横瀬夜雨、伊良子清白が明治30年代~40年代の口語詩興隆以前の文語自由詩を担っていた時代には、現代ではほとんど顧みられませんが特に「宗教詩人」と分類されていた詩人たちがいました。キリスト教詩人には「文庫」出身の詩集『伏屋の曙』明治39年(1906年)の病床の女流詩人座古愛子やその師で詩集『頌栄』(明治39年)の一色醒川(1877~1910)、仏教詩人には詩集『迷の跡』明治36年(1903年)の多作家暁烏敏や詩文集『玉ぶち』(明治40年=1907年)の池本奇燐、詩集『すいかつら』(明治39年)の中谷無涯(1871~1933)がおり、また詩劇詩人の平木白星(1876~1915)は『耶蘇の恋』明治38年(1905年)、『釈迦』(明治39年)と宗教的テーマを取り上げていましたが、白星の作品は『日本国歌』(明治36年(1903年)、『平和』明治45年(1912年)などの思想詩ではむしろ児玉花外(1874~1943)の『社会主義詩集』(明治36年)に近かったように、その宗教性はむしろ啓蒙思想的な立場に拠るものでした。

透谷の『楚囚之詩』以前に試みられた新詩運動にもめぼしいものがなかった訳ではありません。まず外山正一、矢田部良吉、井上哲治郎共著の『新体詩抄』が明治15年(1882年)に刊行されています。同書の評価はともかく、明治18年(1885年)に湯浅半月(1858~1943)の旧約聖書に材を取った長編叙事詩『十二の石塚』、明治21年(1888年)に落合直文(1861~1903)の長編叙事詩『孝女白菊の歌』があります。森鴎外を中心とした文学青年のグループが合同訳詩集『於母影』を発表したのは『楚囚之詩』のわずか数か月後で、成立時期から見ても両者に影響関係はないでしょう。ただし透谷の生年と詩的出発の早さは明治詩人中でも際立ったもので、日夏耿之介の『明治大正詩史』(昭和4年・新潮社/増補改訂版昭和26年・創元社)と並ぶ現代文学史論『明治浪曼文学史』(昭和26年・中央公論社)で「明治期七詩人」とされている主要7詩人の生年とデビュー詩集の年度と比較すると透谷の早熟と先駆性は歴然とします。日夏が上げる7詩人は次の7名で、妥当な人選評価でしょう。日夏の上げる序列は藤村、晩翠、泣菫、有明、鉄幹、敏、清白の順ですがもう二人、国木田独歩と岩野泡鳴を上げ、透谷を加えて生年順に並べ替えるとこうなります。

・北村透谷(1868~1894)『楚囚之詩』明治22年(1889年)

・国木田独歩(1871~1908)『独歩吟』明治30年(1897年)

・土井晩翠(1871~1952)『天地有情』明治32年(1899年)

・島崎藤村(1872~1943)『若菜集』明治30年(1897年)

・岩野泡鳴(1973~1920)『露じも』明治34年(1901年)

・与謝野鉄幹(1873~1935)『東西南北』明治29年(1896年)

・上田敏(1874~1916)『海潮音』明治38年(1905年)

・蒲原有明(1876~1952)『草わかば』明治35年(1902年)

・薄田泣菫(1877~1945)『暮笛集』明治32年(1899年)

・伊良子清白(1877~1946)『孔雀船』明治39年(1906年)

透谷から清白まで年齢の幅は10年の開きもありませんが『楚囚之詩』から『海潮音』『孔雀船』までは16、7年あまり開いているわけです。泣菫、有明のそれぞれの第4詩集で『孔雀船』とともに明治文語自由詩の頂点をなす『白羊宮』(明治39年)、『有明集』明治41年(1908年)と入れ替わるように明治42年(1909年)には北原白秋(1885~1942)『邪宗門』、三木露風(1989~1964)『廃園』が刊行され、また石川啄木(1886~1912)の晩年詩編、高村光太郎(1883~1956)の初期作品も発表されていました。白秋や露風、啄木や高村は少年詩人の頃にすでに鉄幹や藤村、晩翠らの明治詩の成果を読んで育った世代であり、明治詩は頂点を迎えると同時に改元を待たず後の大正世代の詩人に取って代わられたのです。時代の遠近感からは明治後期の詩人も大正前期の詩人も大差なく見えますが、『楚囚之詩』刊行は露風の生年と同年で、白秋すらまだ4歳の児童だったのです。

前記10人のうち上田敏は翻訳詩の詩人で創作はわずかしかないので、上田敏を入れるなら清新な翻訳詩の他に創作詩も盛んだった森鴎外(1862~1922)を加えてもいいという見方もあるでしょう。グループ訳詩集『於母影』明治22年(1889年)が『楚囚之詩』と同年なのは特筆すべき業績です。鴎外が後年にも優れた詩集を持っているにもかかわらずあまり詩人として語られないのは、鴎外の詩は膨大な翻訳、批評、小説の業績からは比重が小さく、詩を専門とした上田敏と較べると詩が学究や文業の余技に見えるきらいがあるからです。さて、森鴎外を上記の10人に加えてもたった11人、伊良子清白の拠った「文庫」の代表詩人である河井醉茗(1874-1965、第1詩集『無弦弓』明治34年)、横瀬夜雨(1878~1934、第1詩集『夕月』明治32年)を加えて13人としても、『楚囚之詩』明治22年~『有明集』明治41年までの明治期現代詩20年間には今日の読者にも読んで心に届く詩をものした詩人はたった10名程度しかいなかった、ということになってしまいます。

日夏耿之介の『明治大正詩史』はほとんどの明治大正詩人を酷評して悪名高い通史ですが、『明治浪曼文学史』では同じ詩人を俎上に上げても努めて長所を認める態度に変化が見られます。先に名前を上げた宗教詩人たちについても『明治大正詩史』では斬って捨てるあしらいですが、『明治浪曼文学史』では何らかの価値を汲み上げようとしています。それでもやはり日夏が「明治期七詩人」とする詩人に鴎外、透谷、独歩、泡鳴、醉茗、夜雨あたりを加えるのがせいぜいで、現代の読者にも訴えかける力を持った詩人はそれほどにも少ないことは果たして詩の非力だけの問題でしょうか。翻って自由詩以外の文芸ジャンルを見渡しても明治時代に最盛期の成果を残した短歌・俳句、小説、戯曲、批評のどれほどが今日でも読まれているか。日夏の上げた「明治期七詩人」ですら今日どれだけの読者の楽しみになっているかを思うと、透谷や夏目漱石(透谷より1歳年長)らの世代が大衆小説や自然主義文学の作家やその読者も含めて古典典籍に自然に親しんでいたこと、そして皮肉にも古典との連続性を断ち切ってしまったのが明治~大正文学の流れだったと痛感されます。『こころ』や『道程』(ともに大正3年=1914年)の後ではもう読者は江戸文学はおろか明治文学にすら戻れないのです。

そうした時代の断層を作り出してしまったのが文学では『楚囚之詩』に始まる明治文語自由詩の20年間でした。読んでわからないもの、つまらないものをわざわざ読む読者はいませんから上澄みより深く滅びていったものまで読んで確かめるほどの物好きの読者はほとんどいません。引用豊富でアンソロジーとしても有用な『明治大正詩史』『明治浪曼文学史』が文庫版で手頃に読める本ならいいのですが、明治大正詩の大半が言語に絶したわけのわからない、つまらなく読むに耐えないものかどうかは実物に当たるしかないでしょう。ですが確かなのは透谷の登場は時代の水準を抜いた画期的なもので、仮にプロテスタント文化の感化が底流にあったとしても透谷の長編詩、劇詩、抒情詩は透谷がほとんど独力で作り上げたものという暗澹とした明治の詩的水準の状況です。

(以降次回)

(補註)

数合わせではありませんが、明治詩人13人にさらに二人加えると明治末にすでに大正詩の優れた側面の萌芽があるとわかります。

*

・石川啄木(1885~1912=明治45年)『あこがれ』明治37年(1904年)~『黄草集』明治39年(生前未刊行)~『泣くよりも』明治41年(生前未刊行)~『心の姿の研究』明治42年(生前未刊行)~『呼子と口笛』明治44年(1911年、生前未刊行)

・三富朽葉(1889~1917=大正6年)『初期詩集』明治41年(生前未刊行)~『第一詩集』明治43年(1910年、生前未刊行)~『第二詩集 営み』明治45年(1912年、生前未刊行)~『散文詩集 生活表』大正3年(1914年、生前未刊行)

*

歿年、詩集刊行(成立)年からも明らかなように啄木は完全に、朽葉もほとんど大正改元前に詩作を終えた明治詩人ですが、詩質は白秋や露風、また萩原朔太郎を越えて昭和期の中原中也や詩誌「歴程」「四季」の詩人たちに近いのです。全集『啄木遺稿』が早くも歿後翌年大正2年(1913年)に刊行された石川啄木に較べて、単行詩集もなく全貌は全集『三富朽葉詩集』大正15年(1926年=昭和元年)まで知られなかった朽葉がようやく昭和初期の限られた詩人たちにのみ注目された(中原中也もその一人でした)のは著作の刊行事情にもよりました。啄木の場合、同年生まれの萩原朔太郎は『啄木遺稿』と白秋の『邪宗門』を読んで27歳から詩作を始めたのです。ではやはり詩人逝去後の明治35年(1902年)になって刊行された『透谷全集』がまだ10年あまり続いた明治後期の文語自由詩に働きかける力があったかというと、透谷歿後15年間の明治詩は透谷からすでにあまりに大きく逸れていた、と言わざるを得ないでしょう。透谷を真に最初の現代詩詩人としても、その試みは一代で終わったとも言えるのです。

透谷と同世代の詩人でプロテスタント信仰を経た詩人には宮崎湖処子、国木田独歩、島崎藤村、岩野泡鳴が上げられ、特に藤村は透谷に兄事した詩人の第一人者でした。同世代詩人にとっては直接間接な透谷からの感化の浅深を問わずとも、時代の共有ゆえに教養の質が近ければ同様な発想があってもおかしくはありません。『楚囚之詩』は透谷保存本以外には書評用に数部が寄贈されただけで刊行直前に透谷自身によって処分された自費出版詩集だったので、人気詩人に大成していた藤村の肝入りで編まれた初の『透谷全集』に収録され流布されるようになったのは明治35年のことでした。幸いなことに透谷は日記帳に自分用の『楚囚之詩』を綴じこんでいたので、全集の日記の中で初めて『楚囚~』は公刊されたのです。

島崎藤村、与謝野鉄幹、土井晩翠に続いて薄田泣菫、蒲原有明、また詩誌「文庫」に拠った河井醉茗、横瀬夜雨、伊良子清白が明治30年代~40年代の口語詩興隆以前の文語自由詩を担っていた時代には、現代ではほとんど顧みられませんが特に「宗教詩人」と分類されていた詩人たちがいました。キリスト教詩人には「文庫」出身の詩集『伏屋の曙』明治39年(1906年)の病床の女流詩人座古愛子やその師で詩集『頌栄』(明治39年)の一色醒川(1877~1910)、仏教詩人には詩集『迷の跡』明治36年(1903年)の多作家暁烏敏や詩文集『玉ぶち』(明治40年=1907年)の池本奇燐、詩集『すいかつら』(明治39年)の中谷無涯(1871~1933)がおり、また詩劇詩人の平木白星(1876~1915)は『耶蘇の恋』明治38年(1905年)、『釈迦』(明治39年)と宗教的テーマを取り上げていましたが、白星の作品は『日本国歌』(明治36年(1903年)、『平和』明治45年(1912年)などの思想詩ではむしろ児玉花外(1874~1943)の『社会主義詩集』(明治36年)に近かったように、その宗教性はむしろ啓蒙思想的な立場に拠るものでした。

透谷の『楚囚之詩』以前に試みられた新詩運動にもめぼしいものがなかった訳ではありません。まず外山正一、矢田部良吉、井上哲治郎共著の『新体詩抄』が明治15年(1882年)に刊行されています。同書の評価はともかく、明治18年(1885年)に湯浅半月(1858~1943)の旧約聖書に材を取った長編叙事詩『十二の石塚』、明治21年(1888年)に落合直文(1861~1903)の長編叙事詩『孝女白菊の歌』があります。森鴎外を中心とした文学青年のグループが合同訳詩集『於母影』を発表したのは『楚囚之詩』のわずか数か月後で、成立時期から見ても両者に影響関係はないでしょう。ただし透谷の生年と詩的出発の早さは明治詩人中でも際立ったもので、日夏耿之介の『明治大正詩史』(昭和4年・新潮社/増補改訂版昭和26年・創元社)と並ぶ現代文学史論『明治浪曼文学史』(昭和26年・中央公論社)で「明治期七詩人」とされている主要7詩人の生年とデビュー詩集の年度と比較すると透谷の早熟と先駆性は歴然とします。日夏が上げる7詩人は次の7名で、妥当な人選評価でしょう。日夏の上げる序列は藤村、晩翠、泣菫、有明、鉄幹、敏、清白の順ですがもう二人、国木田独歩と岩野泡鳴を上げ、透谷を加えて生年順に並べ替えるとこうなります。

・北村透谷(1868~1894)『楚囚之詩』明治22年(1889年)

・国木田独歩(1871~1908)『独歩吟』明治30年(1897年)

・土井晩翠(1871~1952)『天地有情』明治32年(1899年)

・島崎藤村(1872~1943)『若菜集』明治30年(1897年)

・岩野泡鳴(1973~1920)『露じも』明治34年(1901年)

・与謝野鉄幹(1873~1935)『東西南北』明治29年(1896年)

・上田敏(1874~1916)『海潮音』明治38年(1905年)

・蒲原有明(1876~1952)『草わかば』明治35年(1902年)

・薄田泣菫(1877~1945)『暮笛集』明治32年(1899年)

・伊良子清白(1877~1946)『孔雀船』明治39年(1906年)

透谷から清白まで年齢の幅は10年の開きもありませんが『楚囚之詩』から『海潮音』『孔雀船』までは16、7年あまり開いているわけです。泣菫、有明のそれぞれの第4詩集で『孔雀船』とともに明治文語自由詩の頂点をなす『白羊宮』(明治39年)、『有明集』明治41年(1908年)と入れ替わるように明治42年(1909年)には北原白秋(1885~1942)『邪宗門』、三木露風(1989~1964)『廃園』が刊行され、また石川啄木(1886~1912)の晩年詩編、高村光太郎(1883~1956)の初期作品も発表されていました。白秋や露風、啄木や高村は少年詩人の頃にすでに鉄幹や藤村、晩翠らの明治詩の成果を読んで育った世代であり、明治詩は頂点を迎えると同時に改元を待たず後の大正世代の詩人に取って代わられたのです。時代の遠近感からは明治後期の詩人も大正前期の詩人も大差なく見えますが、『楚囚之詩』刊行は露風の生年と同年で、白秋すらまだ4歳の児童だったのです。

前記10人のうち上田敏は翻訳詩の詩人で創作はわずかしかないので、上田敏を入れるなら清新な翻訳詩の他に創作詩も盛んだった森鴎外(1862~1922)を加えてもいいという見方もあるでしょう。グループ訳詩集『於母影』明治22年(1889年)が『楚囚之詩』と同年なのは特筆すべき業績です。鴎外が後年にも優れた詩集を持っているにもかかわらずあまり詩人として語られないのは、鴎外の詩は膨大な翻訳、批評、小説の業績からは比重が小さく、詩を専門とした上田敏と較べると詩が学究や文業の余技に見えるきらいがあるからです。さて、森鴎外を上記の10人に加えてもたった11人、伊良子清白の拠った「文庫」の代表詩人である河井醉茗(1874-1965、第1詩集『無弦弓』明治34年)、横瀬夜雨(1878~1934、第1詩集『夕月』明治32年)を加えて13人としても、『楚囚之詩』明治22年~『有明集』明治41年までの明治期現代詩20年間には今日の読者にも読んで心に届く詩をものした詩人はたった10名程度しかいなかった、ということになってしまいます。

日夏耿之介の『明治大正詩史』はほとんどの明治大正詩人を酷評して悪名高い通史ですが、『明治浪曼文学史』では同じ詩人を俎上に上げても努めて長所を認める態度に変化が見られます。先に名前を上げた宗教詩人たちについても『明治大正詩史』では斬って捨てるあしらいですが、『明治浪曼文学史』では何らかの価値を汲み上げようとしています。それでもやはり日夏が「明治期七詩人」とする詩人に鴎外、透谷、独歩、泡鳴、醉茗、夜雨あたりを加えるのがせいぜいで、現代の読者にも訴えかける力を持った詩人はそれほどにも少ないことは果たして詩の非力だけの問題でしょうか。翻って自由詩以外の文芸ジャンルを見渡しても明治時代に最盛期の成果を残した短歌・俳句、小説、戯曲、批評のどれほどが今日でも読まれているか。日夏の上げた「明治期七詩人」ですら今日どれだけの読者の楽しみになっているかを思うと、透谷や夏目漱石(透谷より1歳年長)らの世代が大衆小説や自然主義文学の作家やその読者も含めて古典典籍に自然に親しんでいたこと、そして皮肉にも古典との連続性を断ち切ってしまったのが明治~大正文学の流れだったと痛感されます。『こころ』や『道程』(ともに大正3年=1914年)の後ではもう読者は江戸文学はおろか明治文学にすら戻れないのです。

そうした時代の断層を作り出してしまったのが文学では『楚囚之詩』に始まる明治文語自由詩の20年間でした。読んでわからないもの、つまらないものをわざわざ読む読者はいませんから上澄みより深く滅びていったものまで読んで確かめるほどの物好きの読者はほとんどいません。引用豊富でアンソロジーとしても有用な『明治大正詩史』『明治浪曼文学史』が文庫版で手頃に読める本ならいいのですが、明治大正詩の大半が言語に絶したわけのわからない、つまらなく読むに耐えないものかどうかは実物に当たるしかないでしょう。ですが確かなのは透谷の登場は時代の水準を抜いた画期的なもので、仮にプロテスタント文化の感化が底流にあったとしても透谷の長編詩、劇詩、抒情詩は透谷がほとんど独力で作り上げたものという暗澹とした明治の詩的水準の状況です。

(以降次回)

(補註)

数合わせではありませんが、明治詩人13人にさらに二人加えると明治末にすでに大正詩の優れた側面の萌芽があるとわかります。

*

・石川啄木(1885~1912=明治45年)『あこがれ』明治37年(1904年)~『黄草集』明治39年(生前未刊行)~『泣くよりも』明治41年(生前未刊行)~『心の姿の研究』明治42年(生前未刊行)~『呼子と口笛』明治44年(1911年、生前未刊行)

・三富朽葉(1889~1917=大正6年)『初期詩集』明治41年(生前未刊行)~『第一詩集』明治43年(1910年、生前未刊行)~『第二詩集 営み』明治45年(1912年、生前未刊行)~『散文詩集 生活表』大正3年(1914年、生前未刊行)

*

歿年、詩集刊行(成立)年からも明らかなように啄木は完全に、朽葉もほとんど大正改元前に詩作を終えた明治詩人ですが、詩質は白秋や露風、また萩原朔太郎を越えて昭和期の中原中也や詩誌「歴程」「四季」の詩人たちに近いのです。全集『啄木遺稿』が早くも歿後翌年大正2年(1913年)に刊行された石川啄木に較べて、単行詩集もなく全貌は全集『三富朽葉詩集』大正15年(1926年=昭和元年)まで知られなかった朽葉がようやく昭和初期の限られた詩人たちにのみ注目された(中原中也もその一人でした)のは著作の刊行事情にもよりました。啄木の場合、同年生まれの萩原朔太郎は『啄木遺稿』と白秋の『邪宗門』を読んで27歳から詩作を始めたのです。ではやはり詩人逝去後の明治35年(1902年)になって刊行された『透谷全集』がまだ10年あまり続いた明治後期の文語自由詩に働きかける力があったかというと、透谷歿後15年間の明治詩は透谷からすでにあまりに大きく逸れていた、と言わざるを得ないでしょう。透谷を真に最初の現代詩詩人としても、その試みは一代で終わったとも言えるのです。