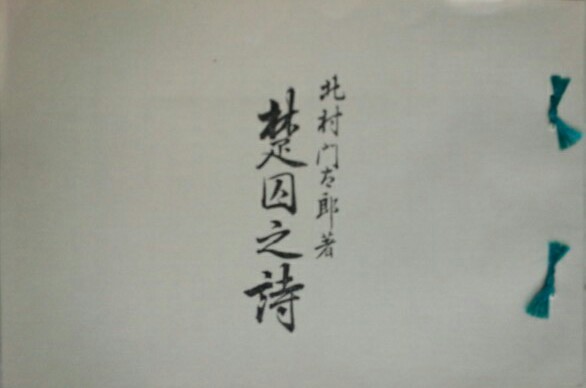

現代詩の起源(12); 北村透谷『楚囚之詩』(iiii)

北村透谷(門太郎)・明治元年(1868年)12月29日生~明治27年(1894年)5月16日逝去(縊死自殺、享年25歳)。明治26年=1893年夏(24歳)、前年6月生の長女・英子と。

しかし透谷の理想化した主人公は結局帝政(らしき)国家の恩赦に何の疑問も抱かず喜んで終わってしまうので、捕縛監禁についても条理を疑わないように恩赦についても疑わないのは革命家組織のリーダーの本心であるならあまりに思想的に従順すぎ、結局主人公にとって捕縛されるほど、しかも極刑を覚悟するほどの危険を冒した革命家活動は忠孝愛国心に基づくものでした。革命思想より忠国心が強いとはこれを真に革命思想と呼べるものか疑問ですが、透谷のイメージにとって、また明治の読者と共有できる英雄像として、それが革命家なら思想的には忠孝愛国でなければならない、という限界があったのです。ですが、それだけでしょうか。

つい先日、故・飯島耕一(1930-2013)の大著『萩原朔太郎』(角川書店、昭和50年)を再読し、西脇順三郎(!)に「透谷の芸術」というエッセイがあるのを知りました。『萩原朔太郎』は学術的な詩人論とは反対にあり、萩原朔太郎(1886-1942)を肴にして明治以来の現代詩史全般の推移、象徴主義からシュルレアリスムに至る西洋詩の改革を縦横無尽に突ついた面白い本で、現代詩の問題点を拾うだけ拾いながら特に正解を求めない態度で書かれています。飯島が萩原以前の詩人で重視しているのは蒲原有明、岩野泡鳴と北原白秋、萩原と同世代では山村暮鳥と室生犀星、萩原以後では西脇と三好達治です。西脇順三郎(1894-1982)は三好とは反目しながらともに萩原の熱烈な信奉者だった人ですが、萩原は西脇を時には絶賛し、時には酷評しました。この大詩人同士の論争も面白いのですが、飯島耕一は西脇を萩原以降最大の詩人、金子光晴(1895-1975)と並んで日本の詩を開放した最大の存在としながら、西脇が萩原以前の日本の詩に一切否定的であった例として上田敏や島崎藤村の新体詩批判に触れ、また西脇は同時代詩人にはおおむね寛容でしたが、中原中也嫌いと並んで有名な高村光太郎嫌いを端的に語るエッセイを引用しています。

「過去一、二年秋間の詩のベストセラーは高村光太郎詩集『典型』だということも注目すべき現象だ。なぜ。もちろん日本人の多くはこうした人間のタイプの偉さを好むからだ。またそういう人間が一般に詩人として愛されているということがわかる。日本文学の伝統中には漢詩の流れがある。国士の憂鬱と東洋流の原始主義が美しく混入されている。この忠孝愛国の詩は天にうそぶき地にこくすのだ。土を耕しロマン・ロランを読むこの愛国の英雄豪傑は、菊をつむ陶淵明よりも雄大で悲壮である」(西脇順三郎「日本人好みの詩」昭和26年)

この皮肉は素晴らしく、西脇にとって英雄豪傑の悲壮詩ほど非詩的でつまらないものはなく、漢詩にだって陶淵明のような素朴な自然詩人がいるではないかと指摘しています。おそらく西脇には石川啄木、宮澤賢治、三好達治らも高村と同じタイプの東洋的ストイシズム詩人と見ていたでしょう。ところが、この高村批判の本意は高村光太郎詩集『典型』の批判というよりは「日本人好みの詩」というタイトル通りに日本人の詩の好みの偏向への批判にあったことが昭和25年のエッセイ「透谷の芸術」からはわかります。執筆年代も離れていませんが、これは岩波書店版の『北村透谷全集』全3巻の刊行に当たって全集編者の勝本清一郎の求めで月報用に書かれたものでした。忠孝愛国、英雄豪傑の詩を称揚する風潮が大嫌いだった西脇は、意外な側面から透谷を讃美しているのです。つまり西脇は漢文学の系譜にある透谷ではなく明治日本のプロテスタント文化の移入をもっとも早く深く理解し、作品をなした初の西洋的詩人として透谷を理解しようとしています。

このプロテスタント文化の詩人としての透谷という側面は西脇独特の着眼点で、西脇自身は西洋留学や思想史研究から自分をヘドニズム(一般的にはキリスト教成立以前の古代多神教・自然崇拝文化)の詩人と見なしていました。プロテスタンティズムは日本にとってはアメリカのキリスト教組織によって明治日本にもたらされた初の近代西洋文化であり、文学においては19世紀後半に古典化したイギリスのロマン派文学、思想的にはアメリカ大陸の近代思想家たちが透谷の時代には最新の文芸思潮だったのです。その摂取と才能において透谷は西洋のプロテスタント詩人、思想家よりも優れた存在であって、バイロンではポーズでしかなかったものを自分自身の詩にしたのが透谷であり、それは透谷がバイロンより優れた詩人だったからだ、とまで西脇は断言しています。そして透谷の事業は明治日本にとっては本質的に先駆的にすぎ、その努力において透谷は「涙ぐましい」詩人であった、と評しています。

西脇は透谷を西脇自身の先駆者(ただし西洋化のベクトルは大きく違いますが)と見た、とすら言えて、「涙ぐましい」先駆者としては萩原朔太郎をも想起していたに違いありません。西脇がもっとも多く言及した日本の詩人は萩原で、次いで松尾芭蕉になりますが、西脇は長らく萩原を現代詩の詩的方法の革新者として純粋に芸術的側面から賞賛していました。しかし70代以降の西脇は(西脇は享年88歳の長命な詩人でした)萩原を明治プロテスタンティズムの影響下から出発して生涯をプロテスタント信仰による現実把握に拠っていた詩人、と踏み込んだ評価に進みます。これは明らかに「透谷の芸術」の延長線上にある詩観であり、おそらく西脇がそれまで審美主義的立場から微妙に言及を避けてきたことでした。翻って『楚囚之詩』をプロテスタント信仰の詩と見る時、作品の解釈は大きく変更を迫られます。

たとえばフランツ・カフカ(1883-1924)の遺稿長編小説『審判』1925はある日突然逮捕され、罪状も定かではない取り調べの末に、無実を訴えながら死刑に処せられる独身サラリーマンの悲喜劇を通して人間存在と社会の不条理を描いたもの、と長らく見なされていました。ですが近年の研究ではカフカの発想は「無辜の主張こそが最大の傲慢の罪」というユダヤ教の戒律に拠るものではないか、というのが定説になりつつあります。この解釈は『審判』を矮小化するものではなく、近代法以前の世界の根本的な自然法的倫理観に開放するものでもあるでしょう。現代社会、人間存在の不条理というのは二次的なものでしかないのです。

透谷の『楚囚之詩』にもそれが言えます。透谷は明治の自由民権運動との関わりがあったので『楚囚之詩』は政治主義的な視点からの読み方を完全には外せず、またそれも透谷の意図になかったわけはありませんが、この高い調子の詩は宗教的高揚抜きには考えられないとも言え、詩にはついに姿を現さない「法」の実体はプロテスタント信仰の意味での「主(神)」であるとすれば矛盾はなくなります。信仰者でありながら過ちを侵した、とすれば信仰には忠実であっても主(神)の許し以外に救済はなく、過ちは否認できません。ただ神意による運命を甘んじるしかありません。信仰への試練の詩とすれば『楚囚之詩』の忠孝愛国的な見かけは明治の読者に対するアリバイでしかないのです。

ただしこの主(神)は「ヨブ記」のように厳しく信仰を問う旧約聖書の神であり、楚囚の調子があまりにマゾヒスティックであることは看過できません。それは旧約聖書とはイエス・キリスト出現以前の時代なので、キリストは神と人との媒介者として登場したのでした。これは近代化が定着していない当時の明治とのアナロジーにもなっており、そこまで透谷の意図だとしたら驚くべき着想です。この宗教詩と政治思想詩の二重性は高村光太郎には見られないもので、その点では高村の自伝的詩集『典型』は詩的方法において60年前の透谷の『楚囚之詩』よりも後退しているとすら言えるのです。ただし高村にはすべてを自己に引きつけていく強烈なパーソナリティがあり、それが詩としての訴求力の高さと魅力になっていますから前進や後退はまた別の話です。

ともあれ昭和25、6年に西脇が透谷に高村とはまったく異なる資質を見ていたのはわかります。ただし西脇の炯眼をもってしても『楚囚之詩』のプロティスタンティズム的発想の指摘はかなり遅く定説化もしていない上に、『楚囚之詩』の漢文脈の文体は明治30年代の蒲原有明や薄立泣菫、明治末に詩作を始めた北原白秋や高村光太郎、白秋や高村より少し遅れて詩作を始めた萩原朔太郎のような官能性を欠いています。『楚囚之詩』、長編詩劇『蓬莱曲』の後晩年まで書かれた詩集1冊相当の短詩で透谷はようやく繊細な抒情性を獲得しますが、詩的野心からは衰退と引き換えの円熟とも言え、ここでも透谷は「涙ぐましい」詩人でした。

透谷が漢文脈を利用した伝統的な中国詩のムードに自由民権運動の政治的テーマとプロティスタンティズム的精神性を盛り込んだ『楚囚之詩』はテーマ過剰な多重性、叙事詩的ダイナミズムと抒情性が相殺しあってしまった、意欲の大きい割にやや尻すぼみの観のある作品になりました。ですが先例などほとんどない(中西梅花には注目していたようですが)現代詩の最初の創作詩集として『楚囚之詩』を越える作品が想像できるでしょうか。これを一応の結語としますが、まだまだ本作については語るべきことがあるように思われるのです。

しかし透谷の理想化した主人公は結局帝政(らしき)国家の恩赦に何の疑問も抱かず喜んで終わってしまうので、捕縛監禁についても条理を疑わないように恩赦についても疑わないのは革命家組織のリーダーの本心であるならあまりに思想的に従順すぎ、結局主人公にとって捕縛されるほど、しかも極刑を覚悟するほどの危険を冒した革命家活動は忠孝愛国心に基づくものでした。革命思想より忠国心が強いとはこれを真に革命思想と呼べるものか疑問ですが、透谷のイメージにとって、また明治の読者と共有できる英雄像として、それが革命家なら思想的には忠孝愛国でなければならない、という限界があったのです。ですが、それだけでしょうか。

つい先日、故・飯島耕一(1930-2013)の大著『萩原朔太郎』(角川書店、昭和50年)を再読し、西脇順三郎(!)に「透谷の芸術」というエッセイがあるのを知りました。『萩原朔太郎』は学術的な詩人論とは反対にあり、萩原朔太郎(1886-1942)を肴にして明治以来の現代詩史全般の推移、象徴主義からシュルレアリスムに至る西洋詩の改革を縦横無尽に突ついた面白い本で、現代詩の問題点を拾うだけ拾いながら特に正解を求めない態度で書かれています。飯島が萩原以前の詩人で重視しているのは蒲原有明、岩野泡鳴と北原白秋、萩原と同世代では山村暮鳥と室生犀星、萩原以後では西脇と三好達治です。西脇順三郎(1894-1982)は三好とは反目しながらともに萩原の熱烈な信奉者だった人ですが、萩原は西脇を時には絶賛し、時には酷評しました。この大詩人同士の論争も面白いのですが、飯島耕一は西脇を萩原以降最大の詩人、金子光晴(1895-1975)と並んで日本の詩を開放した最大の存在としながら、西脇が萩原以前の日本の詩に一切否定的であった例として上田敏や島崎藤村の新体詩批判に触れ、また西脇は同時代詩人にはおおむね寛容でしたが、中原中也嫌いと並んで有名な高村光太郎嫌いを端的に語るエッセイを引用しています。

「過去一、二年秋間の詩のベストセラーは高村光太郎詩集『典型』だということも注目すべき現象だ。なぜ。もちろん日本人の多くはこうした人間のタイプの偉さを好むからだ。またそういう人間が一般に詩人として愛されているということがわかる。日本文学の伝統中には漢詩の流れがある。国士の憂鬱と東洋流の原始主義が美しく混入されている。この忠孝愛国の詩は天にうそぶき地にこくすのだ。土を耕しロマン・ロランを読むこの愛国の英雄豪傑は、菊をつむ陶淵明よりも雄大で悲壮である」(西脇順三郎「日本人好みの詩」昭和26年)

この皮肉は素晴らしく、西脇にとって英雄豪傑の悲壮詩ほど非詩的でつまらないものはなく、漢詩にだって陶淵明のような素朴な自然詩人がいるではないかと指摘しています。おそらく西脇には石川啄木、宮澤賢治、三好達治らも高村と同じタイプの東洋的ストイシズム詩人と見ていたでしょう。ところが、この高村批判の本意は高村光太郎詩集『典型』の批判というよりは「日本人好みの詩」というタイトル通りに日本人の詩の好みの偏向への批判にあったことが昭和25年のエッセイ「透谷の芸術」からはわかります。執筆年代も離れていませんが、これは岩波書店版の『北村透谷全集』全3巻の刊行に当たって全集編者の勝本清一郎の求めで月報用に書かれたものでした。忠孝愛国、英雄豪傑の詩を称揚する風潮が大嫌いだった西脇は、意外な側面から透谷を讃美しているのです。つまり西脇は漢文学の系譜にある透谷ではなく明治日本のプロテスタント文化の移入をもっとも早く深く理解し、作品をなした初の西洋的詩人として透谷を理解しようとしています。

このプロテスタント文化の詩人としての透谷という側面は西脇独特の着眼点で、西脇自身は西洋留学や思想史研究から自分をヘドニズム(一般的にはキリスト教成立以前の古代多神教・自然崇拝文化)の詩人と見なしていました。プロテスタンティズムは日本にとってはアメリカのキリスト教組織によって明治日本にもたらされた初の近代西洋文化であり、文学においては19世紀後半に古典化したイギリスのロマン派文学、思想的にはアメリカ大陸の近代思想家たちが透谷の時代には最新の文芸思潮だったのです。その摂取と才能において透谷は西洋のプロテスタント詩人、思想家よりも優れた存在であって、バイロンではポーズでしかなかったものを自分自身の詩にしたのが透谷であり、それは透谷がバイロンより優れた詩人だったからだ、とまで西脇は断言しています。そして透谷の事業は明治日本にとっては本質的に先駆的にすぎ、その努力において透谷は「涙ぐましい」詩人であった、と評しています。

西脇は透谷を西脇自身の先駆者(ただし西洋化のベクトルは大きく違いますが)と見た、とすら言えて、「涙ぐましい」先駆者としては萩原朔太郎をも想起していたに違いありません。西脇がもっとも多く言及した日本の詩人は萩原で、次いで松尾芭蕉になりますが、西脇は長らく萩原を現代詩の詩的方法の革新者として純粋に芸術的側面から賞賛していました。しかし70代以降の西脇は(西脇は享年88歳の長命な詩人でした)萩原を明治プロテスタンティズムの影響下から出発して生涯をプロテスタント信仰による現実把握に拠っていた詩人、と踏み込んだ評価に進みます。これは明らかに「透谷の芸術」の延長線上にある詩観であり、おそらく西脇がそれまで審美主義的立場から微妙に言及を避けてきたことでした。翻って『楚囚之詩』をプロテスタント信仰の詩と見る時、作品の解釈は大きく変更を迫られます。

たとえばフランツ・カフカ(1883-1924)の遺稿長編小説『審判』1925はある日突然逮捕され、罪状も定かではない取り調べの末に、無実を訴えながら死刑に処せられる独身サラリーマンの悲喜劇を通して人間存在と社会の不条理を描いたもの、と長らく見なされていました。ですが近年の研究ではカフカの発想は「無辜の主張こそが最大の傲慢の罪」というユダヤ教の戒律に拠るものではないか、というのが定説になりつつあります。この解釈は『審判』を矮小化するものではなく、近代法以前の世界の根本的な自然法的倫理観に開放するものでもあるでしょう。現代社会、人間存在の不条理というのは二次的なものでしかないのです。

透谷の『楚囚之詩』にもそれが言えます。透谷は明治の自由民権運動との関わりがあったので『楚囚之詩』は政治主義的な視点からの読み方を完全には外せず、またそれも透谷の意図になかったわけはありませんが、この高い調子の詩は宗教的高揚抜きには考えられないとも言え、詩にはついに姿を現さない「法」の実体はプロテスタント信仰の意味での「主(神)」であるとすれば矛盾はなくなります。信仰者でありながら過ちを侵した、とすれば信仰には忠実であっても主(神)の許し以外に救済はなく、過ちは否認できません。ただ神意による運命を甘んじるしかありません。信仰への試練の詩とすれば『楚囚之詩』の忠孝愛国的な見かけは明治の読者に対するアリバイでしかないのです。

ただしこの主(神)は「ヨブ記」のように厳しく信仰を問う旧約聖書の神であり、楚囚の調子があまりにマゾヒスティックであることは看過できません。それは旧約聖書とはイエス・キリスト出現以前の時代なので、キリストは神と人との媒介者として登場したのでした。これは近代化が定着していない当時の明治とのアナロジーにもなっており、そこまで透谷の意図だとしたら驚くべき着想です。この宗教詩と政治思想詩の二重性は高村光太郎には見られないもので、その点では高村の自伝的詩集『典型』は詩的方法において60年前の透谷の『楚囚之詩』よりも後退しているとすら言えるのです。ただし高村にはすべてを自己に引きつけていく強烈なパーソナリティがあり、それが詩としての訴求力の高さと魅力になっていますから前進や後退はまた別の話です。

ともあれ昭和25、6年に西脇が透谷に高村とはまったく異なる資質を見ていたのはわかります。ただし西脇の炯眼をもってしても『楚囚之詩』のプロティスタンティズム的発想の指摘はかなり遅く定説化もしていない上に、『楚囚之詩』の漢文脈の文体は明治30年代の蒲原有明や薄立泣菫、明治末に詩作を始めた北原白秋や高村光太郎、白秋や高村より少し遅れて詩作を始めた萩原朔太郎のような官能性を欠いています。『楚囚之詩』、長編詩劇『蓬莱曲』の後晩年まで書かれた詩集1冊相当の短詩で透谷はようやく繊細な抒情性を獲得しますが、詩的野心からは衰退と引き換えの円熟とも言え、ここでも透谷は「涙ぐましい」詩人でした。

透谷が漢文脈を利用した伝統的な中国詩のムードに自由民権運動の政治的テーマとプロティスタンティズム的精神性を盛り込んだ『楚囚之詩』はテーマ過剰な多重性、叙事詩的ダイナミズムと抒情性が相殺しあってしまった、意欲の大きい割にやや尻すぼみの観のある作品になりました。ですが先例などほとんどない(中西梅花には注目していたようですが)現代詩の最初の創作詩集として『楚囚之詩』を越える作品が想像できるでしょうか。これを一応の結語としますが、まだまだ本作については語るべきことがあるように思われるのです。