普段

アメリカ映画の古典というと

ヘンリー・ハサウェイの作品を思い浮かべることはめったになく、1890年代生まれの映画監督たちの中でも

ジョン・フォード(1894年生まれ)、

ジョセフ・フォン・スタンバーグ(1894年生まれ)、

キング・ヴィダー(1894年生まれ)、

ハワード・ホークス(1896年生まれ)、

ウィリアム・A・ウェルマン(1896年生まれ)らと較べると個性が稀薄に見え、

フランク・キャプラ(1897年生まれ)や同年生まれの

レオ・マッケリーよりもパンチに欠け、

クラレンス・ブラウン(1890年生まれ)やマーヴィン・ルロイ(1890年生まれ)、

フランク・ボーゼイジ(

1893年生まれ)、

ルイス・マイルストン(1895年生まれ)辺りと同格という印象を持っていたのに気づきます。

アカデミー賞実績は

アメリカ映画の黄金時代と呼ばれる1930年代~1950年代は率直に同時代の評価を反映していましたからそれを参観すると、'30年代はキャプラ、'40年代はフォード、'50年代は

ビリー・ワイルダー(

1906年生まれ)の時代で、キャプラは'30年代にあまりに華々しかった分以降は地味な存在になり、フォードは'30年代と'50年代でも強く、

ワイルダーは'40年代と'60年代にもまたがり、そして'30年代~'60年代まで長い全盛期を誇ったのが

ウィリアム・ワイラー(1902年生まれ)でした。ハサウェイがもっとも親しかったホークスはフォードと比肩する20世紀

アメリカ映画最大の監督ですが

ジョン・ヒューストン(

1906年生まれ)ほどにも賞に恵まれていません。

アメリカに

帰化した外国出身監督たち、

フリッツ・ラング(1890年生まれ、ドイツ)、

エルンスト・ルビッチ(1892年生まれ、ドイツ)、

ウィリアム・ディターレ(

1893年生まれ、ドイツ)、

アルフレッド・ヒッチコック(1899年生まれ、イギリス)たちの同時代評価は極端な開きがあり(

アカデミー賞常連の

ヒッチコックに対してノミネートすらされない無冠のラング)、さらに

ヴィンセント・ミネリ(

1903年生まれ)を筆頭とする

ミュージカル映画の監督たちへの本国の同時代評価は映画監督としてより芸能人としての評価で他国、また後世の純粋な映画的再評価とはズレがあります。

D・W・グリフィス(1875年生まれ)を始めとしてグリフィス門下生やフォロワーに属する

1880年代生まれの監督たち、'50年代の黄金時代終焉期に間に合った1900年代生まれの監督たちをさらに含めるとハサウェイはなおのこと地味な存在に見えますが、引退までのキャリアの最後期でもなお『西部開拓史』'62、『

エルダー兄弟』'65、『

ネバダ・スミス』'66、『5枚のカード』'68、『

勇気ある追跡』'69、『

ロンメル軍団を叩け』'71、『新・ガン

ヒルの決斗』'71、『Hangup』'74(引退作/第54作、日本未公開)と同世代の監督でももっとも長いキャリアを誇り現役感を失わなかった人でした。ハサウェイは

フィルム・ノワールや

セミ・ドキュメンタリー作品、戦争映画にも代表作がありますが西部劇では前回の

ランドルフ・スコット主演ゼイン・グレイ連作は歴史的価値の方が高いにしても、純粋に作品の達成度では今回ご紹介する『丘の一本松』'36、『丘の羊飼い』'41の2本の傑作で残るでしょう。まったくアクションのない西部劇を成功させたこの2作は本当に素晴らしく、フォードやホークスの傑作と並べても遜色ないものです。また戦後の『狙われた

駅馬車』は犯罪アクション西部劇を軽々と仕上げて高得点を上げており、技巧を技巧と感じさせないハサウェイの上手さが監督デビュー20年を経てますます洗練されたことを示す新鮮な佳作になっています。まとめて観直すことの少ないハサウェイ作品ですが、こうして観てみると巨匠クラスの監督たちより一歩引いてハサウェイのような存在があったからこそ

アメリカ映画の層は厚かったのが実感できます。またハサウェイにも『コンドル』'39や『

わが谷は緑なりき』'41に匹敵する傑作があったことを再認識させられるものです。

●8月29日(火)

『丘の一本松』The Trail of the Lonesome Pine (

アメリカ/

パラマウント'36)*98min, Technicolor, Standard

・主演フレッド・マクマレイ、

シルヴィア・シドニー、

ヘンリー・フォンダ(クレジット順)。当時映画界では新人だったフォンダは正確には主演扱いではない。第11作の初長編『

ベンガルの槍騎兵』1935に続く第13作で長編第2作、かつ

アメリカ西部劇初の屋外撮影

テクニカラー作品。森の樹の幹に描かれたクレジットをカメラが次々に移動撮影するタイトル画面から丁寧で格調高い内容が予想されてわくわくする。共同脚本にホレス・マッコイが携わっているのも意外性がある。プロローグのタイトル画面に続いていきなり激しい銃撃戦。トリヴァー家の長男デイヴ(

ヘンリー・フォンダ)が負傷してこれがケンタッキーの山奥で代々対立関係にあるトリヴァー家とフェーリン家の抗争という解説タイトルが入る。デイヴは一族内では伯父でトリヴァー家の長老ジャッド(フレッド・ストーン)の娘ジューン(

シルヴィア・シドニー)と結婚し

家督を継ぐことになっており、デイヴの負傷が回復するまではトリヴァー家とフェーリン家は一時休戦する暗黙の了解ができる。そこへ鉄道会社の開発技師ジャック・ヘイル(フレッド・マクマレイ)がトリヴァー家を訪ねてデイヴの傷の悪化を処置し、どういうことか事情を尋ねる。ジャックは鉄道敷設のために地元を二分するトリヴァー家とフェーリン家の双方に了解を取りつけに来たのだった。トリヴァー家の人々はフェーリン家同様文盲でなかなか鉄道敷設の利を理解しないが、ジャックが双方どちらの土地でもない公有地にキャンプを張り鉄道敷設を進める様子に長老ジャッドも感心し、現場を指揮するジャックにジェーンとジェーンの幼い弟バディも毎日建設現場見学するようになる。トリヴァー家は自家の土地への鉄道敷設に同意し、初めて見る小切手と契約書に目を丸くする。ジェーンとバディはジャックのような教養を身につけたいと思い、ジェーンはジャックから聞いた町の学校に家族に告げずに手続きに行き、ジャックはジェーンの懇願で町に住む姉の家に居候できるよう取りはからう。ようやく傷の回復したデイヴはジェーンの上京をジャックの策謀と恨んでジャックを詰問に建設事務所を訪ねるが、機会を伺っていたフェーリン家の家長バック(ロバート・バラット)の長男ウェイドの一行に襲撃される。ジャックはデイヴの味方につき何とか襲撃を切り抜けるが、誤解は解けても恨みは晴れずジャックはトリヴァー家とフェーリン家の双方から協力を得られなくなり、さらにその夜鉄道敷設キャンプがウェイドらによって焼き討ちに遭う。キャンプを立て直し、避難できた資材と機材で契約済みの土地まで鉄道敷設を貫徹しようとするジャックだが、バディが建設現場の橋で遊んでいた時フェーリン家のウェイドが妨害のため仕掛けたダイナマイトが爆発、バディも巻き込まれて命を落とす。知らせを受けて帰郷したジェーンは激怒し復讐を主張し、トリヴァー家を訪ねたジャックはフェーリン家と話をつけに行くと申し出るが、デイヴは自分一人で話しあいに行く、と決然としてフェーリン家に向かう。フェーリン家に着いたデイヴは銃を捨て、話しあいたいと家長バックに申し出る。バックはこちらから出向くべきだった、子供を殺してしまった償いはしようもない、と詫びる。デイヴは両家の戦いはこれで打ち切ろう、と持ちかけバックと握手する。フェーリン家を出たデイヴの背後を窓からウェイドが狙撃する。バックは息子ウェイドを射殺し、瀕死のデイヴに謝罪しながらトリヴァー家に運ぶ。銃が暴発したんだ、とデイヴはジャックと家族に告げ、和解の意は通じたと促して両家の家長を握手させて息絶え、残されたジェーンはジャックと結ばれる。内容からも

ランドルフ・スコット主演のゼイン・グレイ連作第7作『最後の一人まで』'33からの発展である本作はより物語の細部まで気をつかい人間関係のヴェクトルも複雑なだけ重みは『最後の一人まで』とは比較にならない。さらに

テクニカラーの美しさにも圧倒される。初のロケ撮影

テクニカラー西部劇でこの

色彩設計の完成度は驚異的で、

テクニカラー映画でも『

風と共に去りぬ』'39や『

オズの魔法使』'39がほとんどオープン・セットだったのを思えばロケ撮影で

テクニカラー映画を成功させた本作の先駆性はより広い可能性を切り開いたことで際立っている。主演クレジットはフレッド・マクマレイで実際マクマレイの存在感も光るが身を挺して抗争の

終結に赴く

ヘンリー・フォンダに物語の収束は託されており、説明はないがバディー少年の死はフェーリン家の

誤爆によるとしても両家の抗争こそが少年の死の原因で、バディーの死によって一転して復讐を主張するジェーンへのデイヴの沈黙、ますます抗争の正当性を主張する息子ウェイドに対する家長バックの失意からこれまで抗争に積極的だった自分たち自身にもバディー少年の死の原因を作った責任があり抗争そのものが悲劇を生む間違いなのだ、とトリヴァー家のデイヴ、フェーリン家のバックともに強い悔恨を感じて和解する様子が自然にラストの流れまでの説得力を生んでいる。本作で共演した

シルヴィア・シドニーとフォンダは翌年の

フリッツ・ラング作品『暗黒街の弾痕』'37でも脱獄囚とその恋人役で高く評価され、『暗黒街の弾痕』がラングの名作という定評には逆らわないが、『丘の一本松』はもっといい。インテリ俳優のフォンダが文盲の農民役なのもいいが(『

怒りの葡萄』'40より早い)、

シドニーとフォンダの演技も『暗黒街の弾痕』の妙な硬さがない。ラングは一挙手一投足まで動きを指示する監督で悪名高かったがハサウェイは磊落な性格のホークスと親友かつ

ランドルフ・スコット映画からキャリアを始めて俳優を魅力的に見せたいタイプでもあり、基本的な性格設定を決めれは俳優たちの演技に自主性を許す演出家でよく観れば

長回しのワンシーンも多い。本作はスコット主演のゼイン・グレイ連作の総決算みたいな趣きもあり、そう思えば専任スタッフによるオリジナル脚本は『砂漠の遺産』と『最後の一人まで』の両作を合わせて調整したような内容になっている。『砂漠の遺産』の三角関係と『最後の一人まで』の旧家対立劇を合わせた。ヒロインの婚約者(フォンダ)が死んで主人公(マクマレイ)と結ばれるのも『砂漠の遺産』そのまま、つまりスコット役は本作ではマクマレイで、中心になるドラマとは部外者なのもゼイン・グレイ連作に乗っ取っている。これはよく考えれば不思議な構造で、フォードやホークスの映画では主人公が引いた位置にいることはあり得ないし大概の映画は主人公とヒロインを中心に据える。もしフォンダを主人公としてその悲劇的な死までに焦点を絞っていたらフォンダはもっと臭みのある深刻な演技をしていたかもしれないと思うと、ハサウェイのバランス感覚がすべて吉と出た本作の傑作たるゆえんはその辺りの微妙な匙加減にあるとも考えられる。

●8月30日(水)

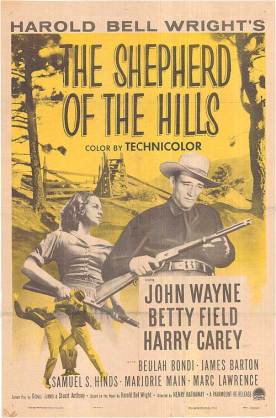

『丘の羊飼い』The Shepherd of the Hills (

アメリカ/

パラマウント'41)*97min, Technicolor, Standard

・主演

ジョン・ウェイン、ベ

ティー・フィールド、

ハリー・ケリー(クレジット順)。第19作で

ジョン・ウェイン初の

テクニカラー作品。日本劇場未公開で『丘の羊飼い』はテレビ放映題名、日本盤DVDは『丘の羊飼い』と『丘の静かなる男』の2通り出ている。本作も原作の小説の表紙から本のページが開かれるクレジット・タイトル

からして格調高い。決闘や銃撃戦もなければ砦の

待ち伏せもなく馬車や騎馬の

チェイスもない静謐な西部劇の本作は、オザーク山中の閑村、

モリー伯母(ビューラ・ボンディ)の指揮の下で密造酒を製造する一団が見張りの呼び子で慌ただしく証拠を始末する場面から始まる。ヤング・マット(

ジョン・ウェイン)は伯父で

モリー伯母の夫オールド・マット(ジェームズ・バートン)と伴に密造酒製造団で働いており、呼び子の直後に銃声を聞いたことから恋人サミー(ベ

ティー・フィールド)の父ジム・レイン(トム・ファデン)の安否を気にして村に下りる。その頃村のレイン商店では保安官が立ち寄り密造酒製造団を話題にしていたが、保安官が去ると同時に見張りの時銃撃された店主ジムは倒れる。娘サミーがうろたえる中訪ねてきた初老の男(

ハリー・ケリー)はダニエル・ハウィットと名乗るが、用件の前にこちらが先決だとジムの傷から弾丸を摘出する。手当てが済んだハウィットはレイン父娘に村に住みたいので案内を願えないか、と用件を切り出す。ヤング・マットが訪ねてきてひとまずジムの無事に安心し、ハウィットを不審がるがサミーはとっさに年の離れた従兄と紹介し、ハウィットの引っ越しの依頼を教える。よそ者が住めるものか、というヤング・マットにハウィットは引っ越しが叶ったら釣り場を教えてくれないか、一緒に釣りでもしようと言う。自分の過去は話さず他人をも詮索しないままハウィットは滞在客のうちに村人たちと知りあっていき、

モリー伯母の亡き妹でヤング・マットの母が住んでいた館の建つ山中の土地で村人たちが呪いの場所と恐れる地所を法外な値段で手に入れて住みつく。サミーはハウィットを慕って昼間に館の手伝いや村人との仲介役を買って出て、医療や教育、生活習慣や信仰など村人を良く感化させるハウィットに聖書の「丘の羊飼い」のイメージを重ねるが、ふとしたはずみにハウィットが恋人ヤング・マットの実の父親と気づく。ヤング・マットは

モリー伯母から病床の母を捨てて蒸発した父への復讐だけが人生の目的と思いつめており、ヤング・マットの母の臨終に居合わせて知らせに出た時に雷に撃たれて知能障害になった

モリー伯母の末息子で従兄弟ピート(マーク・ローレンス)に罪悪感を抱いていたが、ハウィットは家庭を捨てたのではなく

不本意な殺人から服役中で、ピートも不幸な事故だったのをサミーは了解し、父子の和解を望む。そんな中ふとヤング・マットが約束だろ、とピートを釣り場に案内しに来て一緒に釣りをし「釣りは頭が空っぽになっていいなあ」「そうだね」というような会話をし、ヤング・マットは後でサミーにあなた顔が穏やかになったわね、と言われる。密造酒の売れ行きが落ちて

モリー伯母はハウィットを恨む。そこに生まれつき盲目の従姉妹

ベッキー(

マージョリー・メイン)の目の治療が済んで明日包帯が取れるから

ベッキーの希望で来てほしい、と治療を仲介したハウィット本人が伝えに来る。翌日村の広場で包帯を外した初老の従姉妹

ベッキーは一人ひとり声を聞きながら声と感触でしか知らなかった人たちをやっと見ることができた、と喜び、さらにハウィットと並んで立つヤング・マットを見てあなたたち親子よね、と言い当ててしまうが(このカットの

ハリー・ケリーと

ジョン・ウェインは本当に実の父子、瓜二つのように似ている)、

モリー伯母を見て顔を曇らせ昔はあんなに優しかったのに今はどうしたの、と失望を露わにする。来るんじゃなかった、帰るよと

モリー伯母が引き返そうとし、ふと携行したライフルに手を伸ばすと息子ピートが突然激昂したように母からライフルを奪い取って崖下に捨てようとし、奪いあううちにライフルがピートの腹部に暴発する。うろたえて息子を抱く

モリー伯母にピートは初めて言葉を取り戻し、ヤング・マットのお母さんの臨終は安らかだった、母さんは人と人を憎ませようとずっと嘘をついてきたよね、と言い残して息絶える。こんなことが起こるなら目が見えない方がよかった、と従姉妹

ベッキーが連れられていく。夕闇になり、ピートの死と発言にショックを受けたヤング・マットをサミーが慰める。復讐心だけで生きてきた自分は死んでいるのと同じだった、とヤング・マットはつぶやき、サミーに今ならお父さんに会える?と訊かれて頷く。一方オールド・マット家では息子と二人だけにして、と夫を外に出した

モリー伯母が床に寝かせたピートの遺体の周りに円陣に油を撒いて火を点け、オールド・マットの目の前ですでに館は炎上しているところだった。父の名乗りを上げたハウィットとヤング・マットは和解し、ヤング・マットはサミーと結ばれる。クレジット順とは違って実質的な主人公は

ハリー・ケリーだし、

ジョン・ウェインは時々出てくるだけで馬にすら乗って現れない。原作のハロルド・ベル・ライトのベストセラー小説(1907年刊)は1919年、1928年とサイレント時代に2回映画化されている著名な作品で小説自体も英語版

ウィキペディアに詳細な解説があり、原作者が実在人物(本作の「丘の羊飼い」ハウィットのモデル)に材を取った

ミズーリ州オザーク山地が舞台になっていることから

ミズーリ州ブランソン市では郷土の観光名所作品として街道名にもなり(州道248号線シェパード・オブ・ザ・

ヒルズ・イクスプレスウェイ)、郷土劇団が1960年に上演を始めたショー・ステージ「丘の羊飼い屋外ドラマとホームステッド」は2013年までロングラン上演されているとある。日本で言えば『

青い山脈』や『

二十四の瞳』より古い明治末期の原作(『

金色夜叉』や『

婦系図』と同時期)になり、大衆小説というには文学的、文学作品というには大衆的なローカル国民文学の典型とおぼしい。いかにも19世紀

アメリカの超越主義的

プロテスタント信仰とその実践を小説の材料にしていて、

アメリカの

プロテスタント大衆には親近感があるというか宗教的には一種の理想的人間像であり、

アメリカ以外の国では

キリスト教でも解釈が違って普遍性はあまりない。密造酒製造団を仕切り、ヤング・マットに父への怨念を植えつける

モリー伯母が悪党といえば悪党だが、息子ピートの遺体と儀式めいた放火で自滅する

モリー伯母は西部劇というよりゴシック・ロマンス的な魔女のイメージが強いのも、従姉妹

ベッキーの開眼同様に話に宗教性が強いからだろう。だがそうした宗教的イメージを特に気にしないと、この静かな生き別れ父子再会劇は『

父帰る』風でもあるが、

小津安二郎みたいではないかとびっくりする。小津の暗い作品で特定のこれとは言えないのだが(喜八ものや戦後の暗い『東京暮色』があらすじからは近いが)、まだ父子の名乗りをあげないうちに父子揃って釣りをする場面は『父ありき』そっくりで戦慄が走る。戦前作品はともかく戦後作品の小津は本作よりもっと抑制されているが、事件は最小限にとどめ内省的に親子関係の回復に焦点を絞り、

アメリカ的

プロテスタンティズムというローカルな宗教性だが作品全体を瞑想的な雰囲気で統一する。サイレント時代の西部劇はアクション映画よりも人情劇が主流だったから人情西部劇への回帰という面はあるだろう。またフォードの『

駅馬車』'39、

ジョージ・マーシャルの『砂塵』'39、ラングの『西部魂』'40、ワイラーの『

西部の男』'40、

ラオール・ウォルシュの『壮烈第七騎兵隊』'43などは典型的西部劇へのメタ西部劇として作られており、本作も

第二次世界大戦下(本作公開年末に太平洋戦争に拡大)の実験的西部劇と言えるかもしれない。すると理解と和解を訴える本作の内容はウェルマンの冤罪リンチ西部劇『

牛泥棒』'43と並んで戦時下には大胆な異議申し立てで、穏やかでありながらハサウェイの意外な気骨を感じさせる。サイレント西部劇のスターだった

ハリー・ケリーはゼイン・グレイ連作でもスコットの年長の相棒役を勤めていたが、本作は『

駅馬車』で苦節10年を経て一躍大スターになったウェインの

知名度を借りた

ハリー・ケリー老年の名演のための作品。ヒロインのベ

ティー・フィールドの健康的な魅力もいい。ウェインはと言えばここでもやっぱり、主人公が何もしないでいるうちにドラマの方で片づいてしまうのがハサウェイ映画の常なのだった。

●8月31日(木)

『狙われた

駅馬車』Rawhide (

アメリカ/20thC.フォックス'51)*86min, B/W, Standard

・主演

タイロン・パワー、

スーザン・ヘイワード。第32作。脚本は

ダドリー・ニコルズのオリジナル、撮影は当時『

イヴの総て』直後のミルトン・クラスナー、

音楽監督は

ライオネル・ニューマンで一流スタッフが揃う。ゴールド・ラッシュ時代、カリフォルニアへの往復馬車便「

ジャッカス・メール」の宿駅のひとつ「ローハイド」駅宿直員と子連れ女性客を脱獄囚4人組が籠城強盗に入る。開拓時代の西部、経営者

オーウェンス家の息子トム(

タイロン・パワー)が管理職を継ぐ前に1週間の現場経験を命じられ、勤続40年のヴェテラン警備員サム(

エドガー・ブキャナン)と組んで駐在する宿駅ローハイド近辺に脱獄囚ジンマーマン(

ヒュー・マーロウ)をボスとする4人組強盗が逃走中と連絡があった。そこへ

駅馬車が立ち寄ったが、姪(故人の姉の娘)のよちよち歩きの幼女コリーを連れた乗客の

若い女ヴィニー(

スーザン・ヘイワード)は危険時には女性と子供は乗車不可の規則で宿駅に残される。ふてくされたヴィニーはトムから銃を借りてコリーを連れ近場の水源の浴場に出かける。

駅馬車の出発後に保安官を装って現れたジンマーマンたちはトムとサムを丸腰にした上、翌日立ち寄る金の延べ棒を積んだ

駅馬車からの強盗計画に協力するよう脅迫する。サムは隙を突いて荷車のライフルを取りに走ったが射殺される。ジンマーマンは戻ったヴィニーとコリーをトムの妻子と勘違いし、ヴィニーとコリーをトムと同じ部屋に監禁する。手下のうちヤンシー(ディーン・

ジャガー)とグランツ(ジョージ・トバイアス)はジンマーマンに従順だが、

ティーヴィス(

ジャック・イーラム)は反抗的で初めからヴィニーに異様に好色な関心を示す。ヴィニーはトムとの同室に反発するが、

駅馬車の誘導に必要なトムの妻子と勘違いされている方が人質として助かる公算が高いとしぶしぶ納得し、次第にトムと協力してベッド裏の壁の下に脱出口を掘る努力に努める。やがて

駅馬車の到着する朝になり、強盗たちはトムとヴィニーに作らせた朝食を食べ、ジンマーマンは

ティーヴィスが前日から事あるごとにヴィニーに迫るばかりか計画実行直前にも好色な様子に腹を立てついに張り倒す。トムたちは

駅馬車到着まで再び部屋に待機させられるが、依然抜け穴はトムにもヴィニーにも抜けられないまま道具のナイフは折れてしまい、ヴィニーが昨日の水浴時に桶の脇に置いてきた銃も取り戻す機会がない。遂に

駅馬車が姿を現してトムが呼び出される。トムの様子を知ろうとヴィニーが気を取られている隙にトムたちの抜け穴掘りを見ていたコリーが壁穴から脱け出しており、ヴィニーが気づいて悲鳴をあげたため見張りの

ティーヴィスが驚いてドアを開け、表に出ようとするヴィニーと

ティーヴィスは争う。これを誤解したジンマーマンは

ティーヴィスを殴り、持ち場に戻ろうとして背後から

ティーヴィスに射殺される。これからはおれがボスだ、と宣言するデーヴィスに反撃したヤンシーとグランツも

ティーヴィスに撃たれ、トムはその隙に桶の脇にあった銃を取り戻して撃ち合うも決着がつかず

ティーヴィスは哄笑するが、その時グランツの遺体からライフルを奪ったヴィニーが

ティーヴィスを背後から一撃で射殺する。

駅馬車から下りてきた騎手に何があったんだと訊かれ、トムはこの仕事がどんなものかわかったよ("Learning the business, Jim. Just learning the business.")と応える。かっこいい。この手の人質籠城犯罪ものでは近い時代に

フランク・シナトラ、

スターリング・ヘイドン主演の『三人の狙撃者』'54(ルイス・アレン)が思い浮かび、'60~'70年代と時代が下るに従って類型パターン化して『

狼たちの午後』'75(

シドニー・ルメット)や『パニック・イン・スタジアム』'76(

ラリー・ピアース)などの

劇場型犯罪ものに至り、ある意味『

そして誰もいなくなった』'45(

ルネ・クレール)や『エイリアン』'79(

リドリー・スコット)もこの応用と考えれば(どちらも著名な原作小説によるし)無数のヴァリエーションがあるがストレートになら本作の時点では『キー・ラーゴ』'48(

ジョン・ヒューストン)があり、包囲されて移動する密室というと『

駅馬車』'39(

ジョン・フォード)もそうなる。それを措いても本作はサイレント時代の大ヒット作(

ルドルフ・ヴァレンチノ、

ニタ・ナルディ主演、

フレッド・ニブロ監督)のトーキー版リメイクでやはり大ヒットした『

血と砂』'41(

ルーベン・マムーリアン)の主演コンビ、パワーとヘイワースの再会作であり、同じ

20世紀フォックス社作品で『

血と砂』は音楽

アルフレッド・ニューマンに対して本作はア

ルフレッドの弟

ライオネル・ニューマンが音楽を手がける。

ダドリー・ニコルズの脚本が決まっているのは当然としても本作の企画は

ジョン・フォードや

ハワード・ホークスにはまず行くまいと思うと、一流スタッフを使いはするが結構安い企画(これは人件費以外は低予算映画の内容だろう)を振られて平然と引き受けるハサウェイは50を越えても偉いと思う。この頃フォードやホークスはとっくに監督本位の映画監督になっていたが、同じ

マリリン・モンロー映画の企画に乗ってもホークスは『

紳士は金髪がお好き』'53で遊ぶのにハサウェイはモンロー・ウォーク初披露の観光犯罪サスペンス映画『ナイアガラ』'53を律儀に撮る。本作がカラー映画でないのはさすがに主演コンビもそろそろ渋い年齢になってきたからだろう。設定からはパワーもヘイワースも実年齢より10歳は若い役を演じている。芝居が上手いから違和感はないが普段の主演映画では堂々とした美男美女だから本作の命が惜しい普通の男女ぶりはあんた

タイロン・パワーだろ、

リタ・ヘイワースだろと突っ込みを入れたくなる。映画は堅実にちまちましたリアルなペースで進んでさすがの

ダドリー・ニコルズ脚本で、テーヴィス役の

ジャック・イーラムがいつも通りの腫れた左まぶたと半開きで歯並びの悪い口もとで

低脳卑劣な好色小悪党ぶりも絶品に

リタ・ヘイワースにセクハラ攻撃をくり返すのもちゃんとラストの仲間割れの伏線になっている。おれがボスだ!と叫んで仲間の3人とも射殺してしまうイーラムも豪快でもう

駅馬車強盗どころか逃走のチャンスもないのだが、パワーの射撃が下手なので撃っても撃っても決着がつかないという笑えない状況でイーラムの背後からヘイワースがライフルの一撃でとどめを射すのも素晴らしい。

ダドリー・ニコルズは最初からハサウェイの作風に合わせて脚本を書いたとしか思えない(当時のハリウッド・システムでは確率半々だろうが)。先にパワーとヘイワースを芝居が上手いと書いたがこれはあくまで映画で絵になる適性の話で、演劇的な意味ではパワーもヘイワースも大根が言い過ぎならば決して洗練されてはいない。現代劇より大時代的な作品に起用されることが多いのもそうした理由からだが、西部劇というより現代劇の乗りの本作では手も足も出ないぞ畜生、撃っても当たらないぞ畜生というリアリティがパワーのキャ

ラクターで生きることになった。

駅馬車が到着して誘導のためにパワーが連れて行かれ、残されたヘイワースが「あいつらあれこれ命令しやがって!もううんざり!」とヒステリーを起こす場面は大根女優ヘイワースの魅力爆発の面目躍如たる啖呵だが、これもヘイワースがラストのライフル1発を決める伏線になっている。映画のサゲで「どうした、何があった?」「このビジネスを学んでたんだ、このビジネスを」というパワーのボヤきも結局女性客のヘイワースに助けられた情けなさ込みでこそで、戦争映画の傑作『砂漠の鬼将軍』'51の

ロンメル将軍に至るまでハサウェイ映画の主人公は何もできないうちにドラマの方が勝手に終わる。ハサウェイなりの人生観みたいなものが反映しているのだとしたら面白いものを映画に持ち込んだものだと感心する。