伝記映画『科学者の道』'35を大ヒットさせたディ

ターレは

ナイチンゲールの伝記映画『白衣の天使』'36を撮った後さらにスリラー映画2作を監督し、'37年にはメロドラマ1作の後再びポール・ムニを主演に迎えて『ゾラの生涯』を監督、『科学者の道』を上回るヒット作をものします。ディ

ターレの場合伝記映画の系列、スリラー映画の系列、メロドラマの系列、その他ジャンル映画をその時々で平行して撮っており、盟友

マイケル・カーティスもそうですが作品単位、系列別ならともかくディ

ターレ作品の全体像となるとなかなか見えてこないので、それがソフィスティケイテッド・コメディのルビッチ、ほぼ犯罪スリラー作品のラング、多彩な作品からメロドラマ中心の作風になっていったサークらと較べてディ

ターレならではの作風と言っても作品ごとにまちまちで、作家性が稀薄ではないのに統一感のある印象が結びづらい作品群を送り出した映画監督、という感じがします。カーティスほど何でもござれの職人的な印象は受けませんし、カーティスはたまにびっくりするような傑作があるのですがディ

ターレの場合は偶然できてしまった傑作というのはなく、計算通りに作品が決まった時に傑作ができる、というごく堅実な作風の監督でしょう。『ゾラの生涯』の翌年の作品は現代劇、その次は歴史物ときて次に『

ノートルダムの傴僂男』とは絶対に映画会社企画に違いないのですが、『科学者の道』『ゾラの生涯』で鳴らしたフランス物と思えばこれもなかなかの佳作に仕上がりましたからあながち突飛な企画ではなかったことになります。『ゾラの生涯』は『科学者の道』より華のある映画ですが脚色による粉飾が大きく、感動的な大作ですが伝記的実話映画というよりモデル映画というべきでしょう。『

ノートルダムの傴僂男』は前年に

チャールズ・ロートンに見出だされて

ミュージカル映画に初出演した

モーリン・オハラがロートンの指名によってヒロインに起用された

ヒッチコックのイギリス時代最終作『岩窟の野獣』に続く同年のロートンとのコンビ第2作です。

ユゴー原作の『

ノートルダム・ド・パリ』1831は映画ではサイレント時代の

ロン・チェイニー版(1923年)が名作として知られ、戦後には

アンソニー・クインと

ジーナ・ロロブリ

ジーダ主演のジャン・ドラノワ監督のカラー版(1956年)が意外にも唯一のフランス映画版で、近年にはディズニーの長編アニメ映画『

ノートルダムの鐘』'96があり、バレエやミュージカルの演目にもなっていますが、ディ

ターレ版『

ノートルダム~』は名優ロートンと映画初主演年のオハラの美しさ、ハリウッド映画黄金時代ならではの荒唐無稽な大スケールのスペクタクル作品で無類の面白さに満ちた時代劇です。何か面白い映画観たいけど思いつかないな、という時ディ

ターレの映画なら外すことはまずない見本のような作品で、こういう当たり前の企画物、つまりルビッチや

フリッツ・ラングや

ダグラス・サークには回ってこないような企画で立派な作品を残しているのもディ

ターレの偉さではないでしょうか。

●9月25日(月)

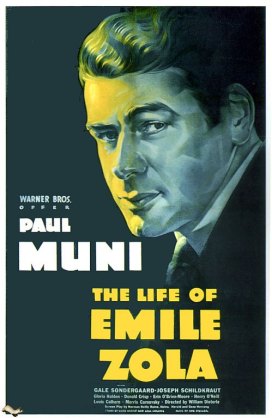

『ゾラの生涯』The Life of Emile

Zola (ワーナー'37)*116min, B/W;

アカデミー賞作品賞主演男優賞(ポール・ムニ)・監督賞(

ウィリアム・ディターレ)・原案賞(ゲザ・ハーゼック、ヘインツ・ヘラルド)、作曲賞(

マックス・スタイナー)、室内装置賞(アントン・グロット)、録音賞(ネイサン・レヴィンソン)、助監督賞(ラス・サウンダース)ノミネート、

助演男優賞(ジョセフ・シルドクラウト)・脚色賞(ハインツ・ヘラルド、ノーマン・ライリー・レイン、ゲザ・ハーゼック)受賞、ニューヨーク批評家協会賞作品賞・男優賞(ポール・ムニ)受賞。

アメリカ国立フィルム登録簿2000年度新規登録作品/日本公開昭和23年6月(1948/6)

(

キネマ旬報新着外国映画紹介より)

ジャンル 伝記

製作会社 ウォーナー・ブラザース映画

[ 解説 ] フランスの文豪ゾラの生涯と

ドレフュス事件を大きく扱った伝記映画で、「科学者の道」と同じくポール・ムニが主演し、ウィリアム・ディー

ターレーが監督したものである。マシュウ・ジョセフスンの「ゾラとその時代」に取材して、ハインツ・ヘラルドとゲザ・ハーゼッグがストーリーを書き、この二人にノーマン・ライリー・レインが加わって脚本を執筆している。主演のムニをめぐって「桃色の店」のジョセフ・シルドクラウト、「クリスマスの休暇」のゲイル・ソンダーガード、「呪いの家」のドナルド・クリスプ、「

どん底」のウラジミル・ソコロフ、「町の人気者」のヘンリー・オニール、「

アメリカ交響楽」のモーリス・カーノフスキー、グローリア・

ホールデン、エリン・オブライエン・ムーア、

ルイス・カルハーン、ロバート・バラットらが主要な役を演じている。撮影は「恋の十日間」のトニー・ゴーディオが指揮した。この映画は1937年度

アカデミー賞の作品賞、

脚本賞、

助演男優賞を得た大作である。

[ あらすじ ] 若き日の

エミール・ゾラ(ポール・ムニ)は、パリの屋根裏の破れ部屋で

ポール・セザンヌ(ウラジミール・ソコロフ)と同居し 、真実追求の激しい情熱を著作に打ち込んだ。真を書いたゆえにようやく得た出版社での職も失ったが、ある日警官に追われていた巷の女ナナ(エリン・オブライエン・ムーア)を救い、彼女の身の上話を小説に書いて大好評を得、続いて書いたルーゴン・マッカール叢書十数巻はゾラを一流作家とし、やがて富と地位を得て文豪の名声を博した。そのころ全世界を騒がせていた

ドレフュス事件が起こった。軍の機密を某国にもらしている参謀部将校が、何者であるか突き止め得なかった軍首脳部(Major_Dort)は、

ユダヤ人であるが故にドレフュス大尉(ジョゼフ・シルドクラウト)を犯人と断じ、反逆罪に問い悪魔島へ

終身刑の囚人として送った。夫の無罪を信じるドレフュス夫人(ゲイル・ソンダーガード)は、ゾラを訪れて世論に訴えて夫を救ってくれと頼み、書類を渡した。ゾラは有名な「余は訴う」と題する一文を草して

ドレフュス事件の再審を天下に訴えた。軍首脳部はすでに真犯人が

エステルハ

ジー少佐(ロバート・バラット)であることを知っていたが、一度有罪と決してドレフュスの処刑をくつがえすのは首脳部の責任を問われる恐れがあるので、真相をもみ消すことに尽力した。軍は裁判所に干渉し、ゾラを中傷罪として逆に訴えるとともに、いくつかの新聞にゾラは

国賊なりと書かせて大衆を扇動したのであった。かくて、ゾラの友人である弁護士ラボリ(ドナルド・クリスプ)の熱弁もかいなく、ゾラは有罪となり二年の禁固が申し渡された。友人たちは計ってゾラを英国に亡命させた。その後も友人たちは正義のための論陣を張り続け、そのうちに政変があってフランスの政府は一変した。このためドレフュス大尉を処刑した軍首脳部はことごとく退職させられ、真犯人

エステルハージ少佐は自決してしまった。ゾラは

愛国者として迎えられ、ドレフュスも悪魔島から召還され、改めて軍籍に戻り中佐に昇進した。その喜びの日の前夜、ゾラは書斎で執筆中ガス中毒で死亡した。ゾラを

パンテオンに祭る日には、

アナトール・フランス(モーリス・カーノフスキー)が悼辞を述べた。

このあらすじはずいぶんザックリしたもので、ゾラの結婚や

芸術院会員への就任に至る文学者としての世俗的成功、

セザンヌとの別れ、軍部の中にもドレフュスの無罪を調査しドイツとの二重スパイの

エステルハージ少佐を突き止めて上層部に訴える

ピカール大佐(ヘンリー・オニール)の存在などさまざまな細部があります。ドレフュスの無罪確定が実際はゾラの逝去4年後の

1906年だったように

エミール・ゾラ(1840-1902)の生涯もずいぶん簡明に変更されていますし(

セザンヌとの関係は複雑で実際の親交と決別の原因は解明されていませんし、作家としても20代で『テレーズ・

ラカン』1867で成功しており、

1880年の『ナナ』を待たずその前編に当たる『居酒屋』1877で当代一の大家になっていました)、映画の語り口は平易ですが、前半から描かれるゾラの作家的キャリアと捏造された

ドレフュス事件の紛糾が後半ゾラによる

ドレフュス事件の追及になる構成になりますが、前半と後半が割れており、ゾラが社会改良を訴える民主的な人道的作家のように描かれているのが気になります。ゾラは社会の腐敗や人間の本能的欲望の暴露に憑かれた

自然主義小説家でしたし、美学的には

人道主義的な社会派文学者ではなく作品世界の彫拓を目指す芸術至上主義者でした。現実の

ドレフュス事件でゾラが軍部告発に立ち上がった時の社会的反響もゾラがそういう柄の文学者ではなかったからですが、『科学者の道』以上に熱演を見せるポール・ムニの名演をもってしても木に竹を接いだような構成上の不自然さは否めず、本作は髭面の壮年~老年のゾラと髭のない若々しいゾラをメイクの髭ではなく見せるために映画内の時系列とは逆にシークエンスを撮影し徐々に髭を剃っていったそうですし、

セザンヌ役のウラジミール・ソコロフ、ラボリ弁護士役のドナルド・クリスプ、ドレフュス大尉役のジョゼフ・シルドクラウトなどいずれも好演ですが、そうした好キャスティングの充実の次元でなくゾラが

ドレフュス事件に向かうことになる内的な必然に十分納得のいく解釈が見られないという弱点があります。現実にゾラという当時のフランス文壇の大家が地位と名声、安全すら投げ捨てて

フランス軍部の不正告発を行った、という史実に基づいた映画ではあるけれど、それがゾラであり

ドレフュス事件であったことの意味は史実の重みに頼っているのがこの映画の曖昧さで、端的に言えば近代史で

反ユダヤ主義がもっとも露骨な社会的事件になったのが

ドレフュス事件でした。ゾラを支持した

アナトール・フランスのような文学者もいましたが同じ文学者でも

反自然主義の若い世代のモーリス・バレスやポール・ブールジェのようにはっきりとドレフュス有罪派の文学者もいたのです。バレスやブールジェの場合はゾラの告発は国民を惑わす反国家的策謀であり、

愛国主義的立場からドレフュスの有罪判決を是としました。1937年の

アメリカで

反ユダヤ主義への抗議が意味を持つとしたら

ナチス・ドイツの

反ユダヤ主義への批判にその真意がありますが、

反ユダヤ主義というのも微妙な題材で他国で行われている

反ユダヤ主義には断固として抗議する、自国に存在する

反ユダヤ主義には

国民感情や風習としてそれなりに根拠があり許容しないわけにはいかない、というもので、本作のように19世紀末~20世紀初頭のフランス、と現代

アメリカとは直接関係ない舞台背景でしかも実話映画、と距離を置いた題材でないとこの主題は描けないものでした。『科学者の道』よりも激しい調子で描かれ観客への訴求力は強い映画ですが、何か核心を故意に外したようなところがあるのは本作を観る非

ユダヤ人の映画観客の大部分も日常では

反ユダヤ主義を是認する世界に生きているからで、

フランス軍部の腐敗を描いた映画には第1次世界大戦中の作戦失敗を上層部が舞台の責任として反逆罪にしてしまう

キューブリックの『突撃』'57が作られますがフランスでは上映できなかったように、本作は反権力を描いて力強い作品ながらどこか特殊な事件ならではというフィルターがかかっており、徹底すれば本作は

アメリカ合衆国内の

反ユダヤ主義や軍部権力への疑問を表明した作品になっていたでしょう。しかし

アメリカはまだ第2次世界大戦には参戦せず、スペイン内戦への介入やイギリスやフランスへの協力によってヨーロッパ情勢のドイツ勢力を牽制しながら軍備を固めていた時期であり、

反ユダヤ主義も軍部批判も公然とはできないテーマでした。『科学者の道』は社会的テーマを持った作品ではありましたが医療改革の承認という純粋に文化水準の問題であって政治的テーマには結びつく懸念はなく、映画的に綺麗事に

純化されているとはいえ後味は爽やかでした。『ゾラの生涯』は感動的作品ですが作者が描くのを控えた部分が何か気になる不透明感があり、ディ

ターレの限界はそこにあって、ルビッチやラングに回ってくる企画とは思えませんが同じドイツ出身監督でもルビッチやラングならタブーの部分に斬り込む視点を映画に潜ませただろう、と思われるのです。

キューブリックの『突撃』が苦い結末なのはシナリオ上でもそうなのですが、『ゾラの生涯』でも決してハッピーエンドではないので、さすがにディ

ターレもそれは承知した描き方なのですが、観客の正義感を鼓舞し勝利感を与える映画にはなっているもののディ

ターレが込めた怒りの感情は注意深く露見しないようになっている。'30年代の映画としては本作は強いメッセージ性を持った映画だったにしても、何となくそつなくまとめた印象があるのは贅沢な不満、無理な要求でしょうか。

●9月26日(火)

『

ノートルダムの傴僂男』The Hunchback of Notre Dame (

RKO'39)*117min, B/W;

アカデミー賞作曲・編曲賞(

アルフレッド・ニューマン)、録音賞(ジョン・アールバーグ)ノミネート/日本公開

昭和15年11月9日(1940/11/9)

(

キネマ旬報新着外国映画紹介より)

ジャンル ドラマ

製作会社

RKOラジオ映画

配給

RKOラジオ支社

[ 解説 ] かつて映画化されたことのある

ヴィクトル・ユーゴー作小説「パリ聖母寺」のトーキー化で、「描かれた人生」「噫無情」の

チャールズ・ロートンが主演する。「茶碗の中の嵐」「黄金(1936)」の原作者ブルーノ・フランクが改作し、「シカゴ」「牧童と貴婦人」のソーニャ・レヴィーンが脚色、「科学者の道」「

真夏の夜の夢」のウィリアム・ディー

ターレが監督に当り、「男の敵」「俺は善人だ」のジョセフ・H・

オーガストが撮影したもの。助演はロートンが英国から連れて来た新人

モーリン・オハラ、映画初主演のニューヨーク劇壇の新進

エドモンド・オブライエン及び名優として名高いウォルター・ハムデン、「スタン

レー探検記」「虚栄の市(1935)」の

サー・セドリック・ハードウィック、「

駅馬車(1939)」「ハリ

ケーン(1937)」のトーマス・ミッチェル、「夜は必ず来る」のアラン・マーシャル、「牧童と貴婦人」のハリー・ダヴェンポート、「グレート・ワルツ」のミナ・ゴンベル等である。

[ あらすじ ] ルイ11世治下のパリ。ノートル・ダム寺院の鐘楼守カジモド(

チャールズ・ロートン)は、生れつきの傴僂であり、見るから醜い男であったが、20余年前に寺院の一段に捨児してあったのをフロロ伯爵(

サー・セドリック・ハードウィック)が拾い上げ、彼の兄であるこの寺の僧正(ウォルター・ハムデン)に托したのであった。カジモドは僧正になつき、伯爵には心から畏れ服していた。ある時ジプシーの娘エズメラルダ(Esmeralda)は、禁を破ってパリの市中に現われ、役人に追われて寺院の中へ逃げ込んだ。僧正は彼を鐘楼に隠まおうとしたが、カジモドを見た彼女は恐れて外へ逃げ出すが、エズメラルダに心をひかれた伯爵は、カジモドに命じて彼女をさらわせたが、それを見た放浪の詩人グランゴアル(

エドモンド・オブライエン)が大声を出したので、市中警護の将校フィーバス(アラン・マーシャル)が彼女を救った。その時エズメラルダの胸には男らしい彼の姿が焼きつけられる。この罪で捕えられたカジモドが広場で笞刑に処せられた時、水を飲ませてくれたのはエズメラルダであった。獣のようなカジモドにも初めて人間らしい感謝の念が起こる。エズメラルダは乞食頭クロパン(トーマス・ミッチェル)に引取られて暮していたが、そこへ迷い込んだグランゴアルは乞食たちに捕って私刑に処せられようとした時、彼女は自ら彼と結婚すると申出てその命を救った。しかしエズメラルダの心にあるのはフィーバスだった。ある夜の踊りで彼と楽しく舞っている時、嫉妬に狂ったフロロ伯爵はフィーバスを殺し、罪を彼女に着せて去った。グランゴアルの必死の弁護も、カジモドの献身的な努力も効なく、彼女の無罪を信ずる僧正はもとより、ルイ11世(ハリー・ダヴェンポート)も力をつくしたが、どうにも彼女の無罪を証拠だてることはできなかった。そしてついに彼女が絞首台に登らされた時、カジモドは彼女をさらって鐘楼の上に隠してしまう。寺の中には俗界の掟は通用しないので、官憲も彼をどうにも出来なかった。エズメラルダがカジモドの親切によって鐘楼にいる間に、僧正はルイ11世の前でフロロ伯爵が殺人犯人であることを自白させる。ルイ王は直ちに彼女の赦免状を出したが、その時乞食頭クロパンは、彼女を寺に置いては危険と思って、徒党を組んで寺へ押しかける。それを見たカジモドは、エズメラルダの身に危険が迫ったと考え、クロパン一味の上に材木、巨石、鉛の湯などを浴びせる。そして彼女に身近に迫ったフロロ伯爵はカジモドの手に仆れ、クロパンも石に当って重傷を負ったが、娘の赦免を聞いて安心して眼を閉じる。エズメラルダとグランゴアルの上には、かくして幸福が訪れた。

本作はまず撮影が素晴らしい、ディ

ターレはドイツの

表現主義映画出身だからこの映像は本卦還りだなと思ったら

ジョン・フォードの『男の敵』のカメラマンなので納得、フォードの同作もフォードが

ドイツ表現主義映画的な映像を見せた作品でした。ワーナーから

RKOへ、格調高い伝記映画からいかにも企画物らしいゴシック・ロマン的時代劇へと思ってもスタッフ、キャストは一流で、サイレント時代のヒット作を焼き直した低予算映画などではまったくない堂々とした作品になっているのはさすがです。企画自体は同年の

ヒッチコックの『岩窟の野獣』同様イギリス出身の名優

チャールズ・ロートンから出たものでしょう。相手役のヒロインがロートンの発掘した新人女優

モーリン・オハラなのも『岩窟の野獣』と同じで、『岩窟~』は監督

ヒッチコックが気が乗らず何だか変な映画になってしまいましたが(

ヒッチコックは後年ロートンに「ど素人だ」と責任転嫁しました)本作はディ

ターレの細かい所は構わないダイナミックな演出、陰影に富んだ映像、オハラの初々しい美しさ(芝居はまだ大根ぽいが、わざとそうしているのかも)何より特殊メイクと身体障害の役柄という奇態な風体で俊敏な身のこなしが素晴らしいロートンの名演でサイレント時代の名作と名高い

ロン・チェイニー版に引けをとらない佳作になりました。名作と言ってもいいのですが作品の柄として名作、傑作というのとはちょっと違うでしょう。オリジナリティとか歴史的作品とかは関係なく異国情緒溢れる時代劇の純粋娯楽映画で、ディ

ターレも本作ではドラマチックな面白さを第一にしてキャ

ラクターの丁寧な描写や構成の緊密性よりもどしどし映画を進めていく、という演出方針が見えます。このどしどし感が本作では古臭い原作を生き生きとした映画に変えており、重厚さに味を出したサイレント版との違いはこの慌ただしさで、時代劇なんだから服装と役柄で細かい性格描写なんか不要と俳優の存在感に任せた演出が効を奏しており、登場人物もけっこう多く構図も複雑なので思い切った省略法ですが、それもディ

ターレの計算のうちでしょう。登場人物の性格には行動と矛盾が生じている例もけっこう目立つ作品ですが、原作準拠なんだから仕方ないだろ、と映画は突進するのでいちいち疑問に思う暇もないのです。ルイ11世が民衆擁護の立場に立つのは圧政して叛乱を招くよりも懐柔して事なきを得よう、という打算で、これは統治者としては合理的な考え方ですが、本作の悪役たるフロロ伯爵の行動は行き当たりばったりで矛盾だらけですし、乞食王のクロパン(

ジョン・フォード『ハリ

ケーン』『

駅馬車』のトーマス・ミッチェル快演!)はあまりに頭が悪すぎ、主役のカジモドを含めてヒロインの

エスメラルダにはフロロ伯爵、将校フィーバス、詩人グランゴアルと4人の男がまとわりつくことになりますが

エスメラルダ自身の態度が男たちの刃傷沙汰を招いているとしか思えず、男たちもいったい何がしたいんだかの有り様で、これは身体コンプレックスを抱いて鬱屈しているロートンのカジモドを際だたせるための意図的な演出かと思ってしまいますが、ロマン派時代の小説の通例でたぶん原作自体が支離滅裂なんでしょう。少なくともディ

ターレはカジモド以外の性格は大して重視していません。カジモドはといえば耳も聞こえない障害があり(なのに自分でははっきりと喋れるのが不自然ですが、そこは映画として)それが誤解を生んでクライマックスの大惨事になるのですが、

エスメラルダ処刑を止めようと暴動を起こした乞食王クロパン率いる乞食の大軍団を官憲による

エスメラルダ奪還と勘違いしたカジモドによる大量無差別殺人は単独犯によるものとしては映画史上有数の場面でしょう。何しろ

ノートルダム寺院の鐘塔の上から材木、切石、果ては鐘の鋳造用の溶けた鉛を地上の群集に浴びせるのですから大半が乞食の軍団とはいえ無茶苦茶です。

キネマ旬報の紹介では「エズメラルダとグランゴアルの上には、かくして幸福が訪れた」と結んでありますがカジモドがどうなったかは書いていないので、これは伏せておきましょう。'96年のディズニー版は観ていませんが、いくら何でもこれほど観客の共感など無視して突っ走ったものではないでしょうし、本作のすぐ隣にあるのは『

ノートルダムの鐘』よりも『

エレファント・マン』なのは特殊メイク姿の

チャールズ・ロートンを見れば明らかです。当時の映画観客が求める娯楽は現在よりよっぽどドライだった証拠になるような痛快な一本でしょう。