映画日記2018年4月7日~9日/ジャン・ギャバン(1904-1976)主演作品30本(3)

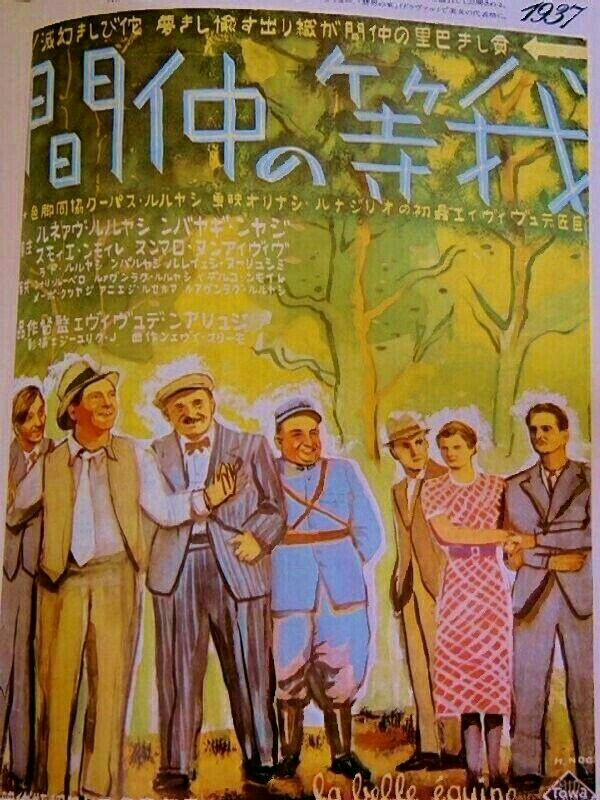

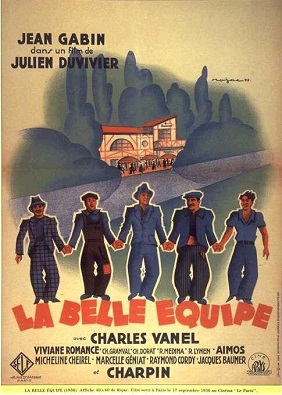

『我等の仲間』La belle equipe

99分 モノクロ 1936年9月15日(仏)/日本公開1937年4月

監督 : ジュリアン・デュヴィヴィエ

出演 : シャルル・ヴァネル

貧しいながらも熱い友情で結ばれた5人の男たち。ある日、皆で買った宝くじが当たり10万フランの大金を手に入れる。男たちは自由と安住の地を求めて水辺に土地を購入し、自分たちで家を建て始めるが……。

前作『地の果てを行く』はついに脚本にシャルル・スパークを迎えて後世がイメージするギャバン=デュヴィヴィエ作品の典型が出来上がった観がありましたが、本作のギャバンは前科者ではないもののギャバン以外の4人に訳ありのキャラクターが振り分けられていて、今回は『地の果てを行く』のような余計なエキゾチシズムはなく、仲間がひとりまたひとりと減っていくプロットもうまくできていてすっきりした進行や面白さでは『地の果てを行く』よりさらに良くなっています。レストラン開店祝いにギャバンがひさびさに歌うシーンもあります。また『仁義なき戦い』'73は本作を下敷きにした作品だそうで、まず仲間の二枚目マリオの恋人に惚れてしまった若いジャックがいたたまれなくなって出て行く。国外追放の指名手配を受けていたマリオが警官に見つかって恋人と去っていく。開店直前に屋根に旗を立てようとした陽気なタンタンが転落事故で亡くなる。残ったジャンは年長のシャルル(シャルル・ヴァネル)と二人で開店にこぎつけるが、宝くじ当選の噂を聞いて接近してきたかつてシャルルを捨てたその妻ジーナ(ヴィヴィアンヌ・ロマンス)がシャルルとジャンの両方に二枚舌を使って裏切りあわせ、残った方につこうと画策して誘惑してくる……という具合です。ギャバンとヴァネルとロマンスの三角関係の行方が後半1/3のサスペンスになってきますが、実は本作は日本公開、テレビ放映、そして今回観たDVDの悲劇で終わるヴァージョンが本来デュヴィヴィエとスパークの意図したヴァージョンだそうですが、パテ映画社の意向で別の結末を撮り直しハッピーエンドで終わるヴァージョンもあるそうで、『ジャン・ギャバンの世界』第2集は悲劇ヴァージョンが収録されていますが、他社から単品発売されているのはハッピーエンド版らしい。公開当時から各地によって悲劇版、ハッピーエンド版がまちまちに上映されていたそうで、実はハッピーエンド版は観たことがないのですが本作の場合パテ映画社の判断はあながち的はずれではないのではないか。というのも、本作の悲劇的結末はあまりに大どんでん返しのように唐突で、悪女役のヴィヴィアンヌ・ロマンスはともかくギャバンとヴァネルの突然の心変わりと行動に説得力が乏しく、悲劇的結末にするために無理にとってつけたような印象が残るのです。ハッピーエンドの方が後味が良いからというのではなく、映画の流れが自然にそうむかっているのに無理矢理悲劇的結末のどんでん返しを追加したような作りになっている。デュヴィヴィエとスパークの意図では悪女役のヴィヴィアンヌ・ロマンスが伏線だったのでしょうが、この唐突な結末はないでしょう。これはご覧になったかたがたの意見をぜひおうかがいしたいところで、悲劇的結末が本来の意図ならこの映画は結末で失敗していると思います。

『どん底』Les bas-fonds

92分 モノクロ 1936年12月5日(仏)/日本公開1937年11月

監督 : ジャン・ルノワール

出演 : ルイ・ジューヴェ

泥棒のペペルがある屋敷に忍び込むと、そこの主である男爵は自殺を図ろうとしていた。男爵とペペルは意気投合するが……。ジャン・ルノワールが人生の絶望と希望が交錯する様を描いた傑作。

製作のアルバトロス社はロシア革命から逃れてきた亡命ロシア貴族と映画人がサイレント時代に創設した老舗映画プロダクションで、ロシア革命前から国際的監督、名優だったアレクサンドル・ヴォルコフ監督、イヴァン・モジューヒンとナタリー・リセンコ主演の全長6時間の連作長編スリラー映画『謎の家』'22をヒットさせ、同コンビの『キイン』'23、モジューヒン主演・監督の『火花する恋』'23、またモジューヒンやリセンコが主演するジャン・エプスタンの『蒙古の獅子』'24、『二重の愛』'25、マルセル・レルビエの『生けるパスカル』'25、ジャック・フェデーのサイレント期の名作『グリビシュ』'26や『にわか紳士たち』'28など映画史に残る名作傑作を製作してきた会社です。もともと製作本数は多くなくトーキー時代に自然に活動休止した会社ですが、同社製作の数少ないトーキー作品中でもルノワールの本作はアルバトロス社ほとんど最後の名作として名を残すもので、ゴーリキーの『どん底』だからあえて同社にルノワールが持ちかけたのか、同社が企画してルノワールに依頼したのかわかりませんが、ロシア種の原作なのはそういうアルバトロス社の成り立ちが背景にあるでしょう。同社は元ロシア貴族や上流階級の映画人の集まりですから革命以前からフランスの在住ヨーロッパ貴族や上流階級との交流は盛んであり、ゴーリキーの原作を現代フランスに置き換えるのにはまったく抵抗はなく、むしろ19世紀末ロシアの下層社会のままの映画化だったら企画は通らなかったのではないかと思います。とにかくこれが黒澤が原作にかなり忠実に時代劇版にアレンジした『どん底』と同じ原作から生えてきたのかと思うほど作為的でなく明るさがにじみ出た映画で、生まれも育ちもこそ泥のギャバンが恋人を連れて安宿「どん底」から旅立っていき、一方貴族生活の窮屈さから安宿「どん底」での生活の方に安住の地を見つけたジューヴェは「どん底」に留まります。映画全編がギャバンとジューヴェの友情を軸に自在に周囲の人間模様を描いており、ギャバンとジューヴェの対比と友情、出会いと別れ以外にプロットらしいプロットもなければストーリーらしいストーリーもない。ルノワールの成功した映画はたいがいそんな具合に分析不可能なので、本作もとても地味ですが観れば観るほど良くなって、忘れている間はあんまりルノワールらしくなかったかなと思ってしまいますが観直せばハッとするほど良いのです。デュヴィヴィエが過去の存在になり、ルノワールがのちのちまでも残ったのがこれほどありありとわかる映画もありません。ただし初めて観てどちらが強い印象を与えるかといえば、けれん味の強いデュヴィヴィエの映画の方なのも仕方がないでしょう。

●4月9日(月)

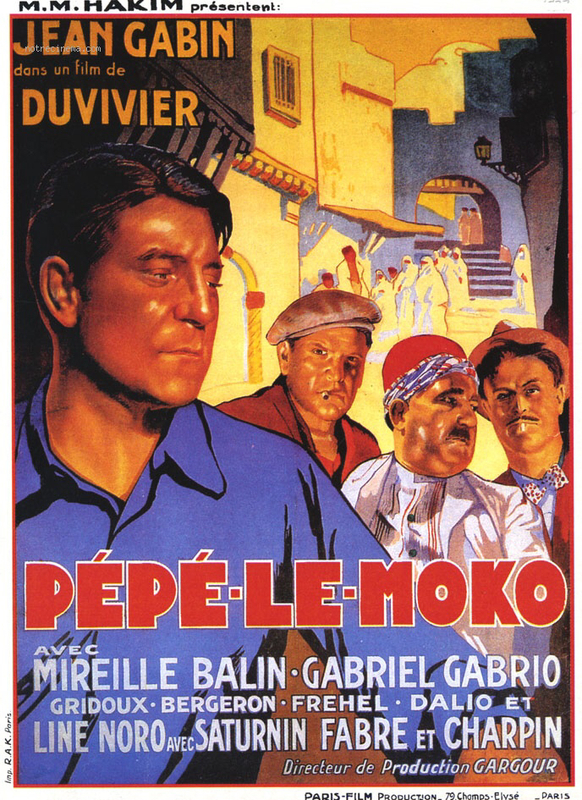

『望 郷』Pepe le Moko

94分 モノクロ 1937年1月28日(仏)/日本公開1939年2月

監督 : ジュリアン・デュヴィヴィエ

出演 : ミレーユ・バラン

フランスからアルジェリアのカスバに逃れてきた犯罪者ペペ・ル・モコは、ギャビーという女と恋に落ちる。彼の情婦は嫉妬に狂って警察に密告するが……。ジャン・ギャバンの名声を決定的にした傑作。

本作でまず感心するのはデュヴィヴィエが『我等の仲間』と本作の間に(公開は『我等の仲間』より前)チェコスロバキアとフランス合作、チェコ側のスタッフでサイレント作品のリメイク『巨人ゴーレム』'36を作った経験が刺激になったか、ギャバン出演作でずっと撮影を担当してきたジュール・クリューゲルとマルク・フォサールが一段と腕を上げている点です。もちろんデュヴィヴィエの指示もあるでしょうが、『白き処女地』から『地の果てを行く』までもぎこちなさが感じられ、『我等の仲間』で『ゴルゴダの丘』のような大規模な撮影ではない人情ドラマでもようやく落ち着いてきたな、と思えてきた撮影が、本作ではやや長めのカットが多いのですがとてもなめらかに動く。『我等の仲間』まではレール移動しているぞ、パンしたぞと何となく人物の移動や会話の語り手の交替より一瞬早くカメラが動いてしまって、もちろんそれはコンテ設計とリハーサルを詰めたから俳優よりカメラマンの反射神経の方が先走ってしまっていたのですが、デュヴィヴィエ映画のどこか量感の軽い、せせこましい印象はそうした映像のせいで、そういう映像で済ませてきたのがフェデーやルノワールのような腰の据わった感じのする映画に及ばなかった点でした。本作ではそれが大幅に改善されています。ただしせっかく太陽さんさんとしたアルジェが舞台なのに大半がギャバンがたてこもるアジトの室内劇になっている。本作はシャルル・スパークが共作者に加わっていない脚本で、多忙になってきたギャバンの出演上の都合からスタジオ撮影場面を増やした分、カメラワークに余裕が出てきたとも取れるのです。ギャバンがアルジェの街を行くシーンでスクリーンプロセスを使う。何のためのロケかわかりません。忘れている間は印象が強いのに観直すとこんなに登場人物が動かない映画だったっけと思う映画がありますが、『望郷』は良くも悪くもそれで、思っていたよりずっと落ち着いた映像だったな、と感心する一方ギャバンほとんどアジトの中ばかりじゃないか、とドラマの平坦さにも気づいてしまう。潜入刑事役のリュカ・グリドゥーはよく動くのですが、観直すと大して登場シーンもないミレーユ・バランよりさんざん取り乱して密告するリーヌ・ノロの方が生き生きとしたヒロインらしく見えてくる。『地の果てを行く』『我等の仲間』と続けて、さらにギャバンが底抜けに人間くさい『どん底』の直後に観ると、本作のギャバンすかしすぎの上にかっこつけすぎです。'50年代にはギャバンは『現金に手を出すな』'54の哀愁をおびた貫禄、『フレンチ・カンカン』'54の達観しきった陽気さをともに演じられる大名優になりますが、本作は映画自体も作中のギャバンの存在感も観ている間より記憶の中で美化されていくような作品で、翌1940年(昭和15年)の外国映画公開を最後にキネマ旬報ベストテン外国映画部門は(同年のベストテンは2位に『駅馬車』、4位に『コンドル』が入りましたが、1位と5位はレニ・リーフェンシュタールの『民族の祭典』『美の祭典』でした)は敗戦後の1946年まで('43年~'45年は日本映画部門も)戦時下のため中断します。まさにその直前のタイミングに公開されたからこそ『望郷』は長く愛される映画になり、そういう映画のあり方もあるように思えるのです。