映画日記2019年2月7日・8日/小林正樹(1916-1996)監督作品(4)

『美わしき歳月』(松竹大船'55)*120min, B/W・昭和30年5月25日公開

[ スタッフ ] 監督 : 小林正樹 / 脚本 : 松山善三 / 製作 : 久保光三 / 撮影 : 森田俊保 / 美術 : 平高主計 / 音楽 : 木下忠司 / 録音 : 西崎英雄 / 照明 : 加藤政雄

[ 解説 ]「荒城の月(1954)」の松山善三の脚本を、「この広い空のどこかに」の小林正樹が監督し、「路傍の石(1955)」の森田俊保が撮影する。出演者は「息子の縁談」の久我美子、「おとこ大学 新婚教室」の佐田啓二、「おふくろ(1955)」の木村功、「亡命記」の小林トシ子、「姉妹(1955)」の野添ひとみのほか、織本順吉、田村秋子、小沢栄、佐竹明夫などである。

[ 出演者 ] 久我美子 : 桜子 / 木村功 : 今西 / 佐田啓二 : 仲尾 / 織本順吉 : 袴田 / 田村秋子 : 祖母 / 小沢栄 : 老紳士 / 小林トシ子 : 由美子 / 野添ひとみ : 紀久子 / 東野英治郎 : 紀久子の父 / 沢村貞子 : 紀久子の母 / 石黒達也 : 悠輔 / 佐竹明夫 : 悠二 / 須賀不二男 : 佐藤 / 山形勲 : 院長

[ あらすじ ] 桜子は祖母と東京田村町に花屋「千草」を経営している。亡兄の友人の今西ドクトル、キャバレーの太鼓叩き仲尾、鉛工場で働く袴田等は折々訪れ、今西と桜子は相愛の仲である。或る日祖母は交通事故にまき込まれ、老紳士の親切で今西の病院に送られた。仲尾はアプレ振って強がっているが根は淋しがりやで、幼友達由美子を自分のキャバレーに勤めさせ、彼女の子供や病気の母の面倒を見ていた。交通禍が縁で老紳士と祖母の交際が始まり、度々店を訪れるうちに桜子を次男悠二の嫁にといゝ始めた。悠二とドライブに出た日、桜子は今西が由美子と一緒にいるのを見かけ、その上今西が秋田の伝染病研究所に転勤と決り、一人で行くと云うのを桜子は由美子の為にだと思って了った。一方袴田は工場主任佐藤と喧嘩し傷を負わせ、警察に連行された。秘かに彼を慕う今西の妹紀久子は彼の身を心配した。仲尾は今西が由美子の母を診察に行ったことで桜子に誤解されたことを知り桜子の気持を和げようと務めた。又今西は由美子が仲尾を愛していることを確めた。今西の出発の日仲尾の尽力で警察を出た袴田は、紀久子等と彼を駅に見送った。桜子は今西の勤務先を見に一緒に行くことになり、二人を乗せた汽車を陸橋の上から仲尾、由美子、その子供の三人が見送っていた。

――木下惠介門下の脚本家、松山善三は前作では松山善太名義で木下惠介の実妹・楠田芳子の脚本を潤色していましたが、今回は原案含めてオリジナル脚本です。戦死した友人の妹(久我美子)が祖母(田村秋子)と営む生花店が戦前の中学生時代からの同級生で親友の3人が集まる、という設定がとかく飲み屋や何らかの会になりがちな旧友たちの交友談を日常的でさりげない次元に留めており、三人が同時に集まるのは映画中盤で戦死した久我の兄の墓参の時と、三人の中で主人公格の久我の恋人の青年医師が東京の病院の商業主義を嫌い、秋田の伝染病研究所に赴く映画最後の上野駅で、一人は見送りに間に合わず遅れてきますから実質的には墓参の場面だけです。就職難の時代に医師の良心を貫こうとする青年医師(木村功)、弁護士を目指していたが現在はキャバレーのバンドのドラマー(佐田啓二)、家族を養うため職場の理不尽に耐えながら働いている工員(織本順吉)が戦死した旧友によって友情でつながっている三人で、青年医師は久我が秋田についていく決心をして結末で同じ車両に同乗しており、ドラマーは子供を抱える幼なじみの戦争未亡人(小林トシ子)を自分の勤める店に紹介し面倒を見ているうちに結ばれ、工員は職場でのトラブルによって恋心がはっきりした青年医師の妹(紀久子)と結ばれる、というのがパラレル・プロットですから内容としては三者三様の青春メロドラマと言えます。久我の祖母と裕福な老紳士(小沢栄)が交通事故未遂で知りあい、老紳士が久我を気に入り自分の次男(佐竹明夫)の嫁にと考え、祖母は孫娘が青年医師と恋仲と知らないので乗り気になり、青年医師が疎遠になっていた久我も何度かデートに応じ、友人を通じて病気の母を診療してもらうために未亡人と青年医師が会っている現場を目撃して勘違いする、というすれ違い劇もあり、作劇上はまずくないのですが職場で衝突を起こしても自分の方にも非はないか考える様子もない正義漢の青年医師や工員、あえて露悪的に自虐的な振る舞いをするドラマーなど人物の描き方には類型化が目立ち、青年医師と未亡人の関係を邪推しても自分は結婚まで望まれていると知りながら「お友達なら……」と金持ちの次男とデートするヒロイン、ヒロインを老紳士の次男の嫁にと望みながら青年医師の秋田行きで動揺する孫娘に「お前の日記を読んだよ」と一転して駆け落ちを勧める祖母(ヒロインの方は日記を読まれても何の抗議もしない)と人物の間に真に理解がしあえているのか疑問に思えてくるのです。特に秋田行きに際して十分な説明もせずヒロインに「二人の関係を清算しよう」と青年医師が切り出すとなってはヒロインに未亡人との関係を邪推されても仕方なく、人物たちが遠慮または不器用または無神経なために十分に自分や諸々の状況を伝えないため起こるすれ違いメロドラマの弊害が起きている。前作ではこうした不自然さなしに家庭内の葛藤劇を描き得ていただけに、メロドラマの構図で敗戦後の青年たちの真面目な生き方を探る意図にテーマを広げたのが十全な成功を収めているとは言えない。弁護士を目指していた青年がキャバレーのバンドのドラマーを勤めているのを自虐的に語るのはミュージシャンに失礼、という意識もうかがえません。本作最大の場面は戦死した旧友の墓参と並んで親友の工員が上司との喧嘩で警察に牽かれたクリスマスの晩、ドラマーが青年医師と酒場で「俺たちはアプレでもデカダンでもないんだ」と酒杯を傾け次第に酔っ払いながら長話をする1シーン1カットのシークエンスですが、これも酒の席で本音が出た以上の効果を上げていない。また本作は地誌的な統一感もなく、ヒロインと祖母の花屋は田村町(現在の内幸町)で住居は多摩川近く、青年医師が未亡人と待合せるのは絵画館前、しかし青年医師の住まいは上野と散りぢりで、どこでついでに寄ったり出会ったりするのかわからない。シーンごとの絵を決めようとしてこうなったのでしょうが人物の性格の描き方同様ここでは印象を狙ったのがかえって裏目に出ている感じがし、前作の自然なまとまりから後退してしまった観があります。それでも本作は前作の姉妹作として世相映画としての見ごたえがあり、前作からさらに踏み出そうとして完成度や一貫性は劣ることになってしまった意欲的な好作には踏みとどまっています。また佐田啓二の演じるキャバレーのバンドのシークエンスで客席の黒人客がステージに上がって1曲まるまる演奏する(その間は佐田啓二はステージを降りている)、そのドラマーが元カウント・ベイシー楽団のドラマーでノーマン・グランツ主催のJATPの日本公演で昭和28年に来日し、日本女性と結婚して昭和32年まで日本で活動していたJ・C・ハード(1917-1988)がキャバレーのシーンで特別出演しているのが嬉しい趣向で、佐田啓二のドラムスの吹き替えも白木秀雄かジョージ大塚あたりの一流ジャズマンによるものと思われるバンドごと当時の日本のジャズマンの実力を示す見事なものですが、J・C・ハードが叩くと空気が一変するあたり身が引き締まる思いで、これで佐田啓二がジャズ・ドラマーである身の上を卑下するような台詞を口にするのはやはりちょっと違うのではないでしょうか。

●2月8日(金)

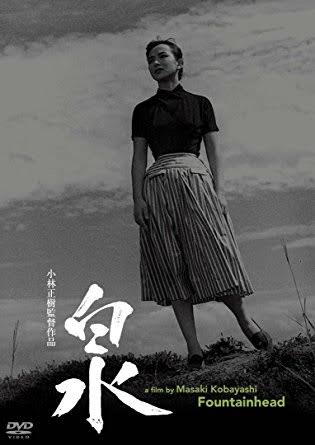

『泉』(松竹大船'56)*129min, B/W・昭和31年2月26日公開

[ スタッフ ] 監督 : 小林正樹 / 脚色 : 松山善三 / 原作 : 岸田国士 / 製作 : 桑田良太郎 / 撮影 : 森田俊保 / 美術 : 平高主計 / 音楽 : 木下忠司 / 録音 : 西崎英雄 / 照明 : 須藤清治

[ 解説 ] 故岸田国士が昭和十四年に発表した小説を「続々獅子丸一平」の松山善三が脚色、「美わしき歳月」の小林正樹が監督、「燃ゆる限り」の森田俊保が撮影を担当した。主なる出演者は、「胸より胸に」の有馬稲子、「黒帯三国志」の佐分利信、「白い橋」の佐田啓二、「角帽三羽烏」の中川弘子、「君美しく」の桂木洋子、「「石狩川」より 大地の侍」の加東大介など。

[ 出演者 ] 佐分利信 : 立花公房 / 有馬稲子 : 斎木素子 / 夏川静江 : 素子の母 / 佐田啓二 : 幾島暁太郎 / 織田政雄 : 幾島の父 / 三戸部スエ : 幾島の母 / 渡辺文雄 : 黒岩万五 / 内田良平 : 小峰喬 / 中川弘子 : 妹セツ子 / 桂木洋子 : 大里町子 / 大河内信敬 : 町子の父 / 下元勉 : 安藤正樹 / 小林トシ子 : 妻弥生 / 加東大介 : 田沢重吉 / 石黒達也 : 高野専務 / 小川虎之助 : 大沼博士 / 明石潮 : 高杉博物館長 / 西村晃 : 粕谷 / 水上令子 : 神子田初枝 / 山本和子 : 立花家の女中 / 近衛敏明 : 松本 / 大宮敏 : 広瀬 / 稲川忠完 : 今村 / 春日千里 : 川井 / 清村耕次 : 村の青年A / 光譲譲 : 村の青年B / 滝久志 : 村の青年C

[ あらすじ ] 浅間山麓の曽根集落は、水源地の問題で土地の人々と土建会社の間に争いが絶えない。講演会の途中、大沼博士に随行して実業家立花公房の別荘を訪ねた少壮植物学者幾島暁太郎は、立花の秘書斎木素子に思慕の情を寄せるが、素子の本心が掴めず悩んだ。まもなく妻と別居中の立花がとつぜん謎の自殺をとげ、素子は立花が投資している土建会社の社長田沢の秘書になった。二年間も幾島を慕いながら、打ち明けずにいる大里町子は友人の尽力で幾島に会うが、彼が素子を恋していると知って悲しくも諦めようとした。一方、素子から曽根集落の黒岩万五のような野性的な男が好きだといわれた幾島は、一切を清算して紀州の自然科学博物館に就職した。ある日、幾島は見学団の中に町子の姿を見出したが、町子は憤りをこめた眼で逃げ去るのだった。そのころ、素子は田沢の指図で立花別荘をホテルに改造するため、浅間山麓にあったが、水源地問題は、土建会社と小峰喬を先頭とする村の人々の対立に不穏な空気をはらんでいた。その渦中へ、紀州から町子を追って上京した幾島が、立花夫人の自殺を告げに現われた。素子は初めて、互に憎みきれなかった立花夫妻の愛情を知った。幾島が探し当てた新しい水源地が、黒岩の仕掛けたダイナマイトでひらかれた。歓声と共に水がしぶきを上げて噴き出た瞬間、黒岩は傷つき彼を慕う小峰の妹セツ子が駈け寄った。数日後、幾島は素子が採ってくれた"こもちしだ"を記念に山を降りて行くのだった。

――本作のヒロイン(有馬稲子)は有能な秘書を自認しながら、元華族の富豪(佐分利信)に対して媚態を見せながらも冷たく線を引いており、自分に純情な想いを寄せる主人公の植物学者(佐田啓二)にもつかず離れずの態度で、「ああいう野性的な人がいいわ」と主人公の嫉妬をあおりながら、その上司の別荘の管理人の猟師(渡辺文雄)にも媚びを売ったり突き放されたりという具合です。富豪は不貞を働いて別居中の妻を愛し続けており、ヒロインの誘惑に耐えきれず自殺し、映画終盤近くその妻(最後まで映画には登場せず)が後追い自殺するにいたってようやくヒロインは自責の念を抱きますが、富豪の自殺のあと法外な給金の提示に応じて雇われた取引先の実業家(加東大介)には愛人関係の要求を笑顔で拒絶という具合です。元華族の富豪の自殺もわざわざ寝室に招いて応じるヒロインに絶句して隣室で猟銃自殺するという理解し難いものですが、そういうヒロインを慕う主人公の植物学者も、2年前に共通の友人夫婦(下元勉、小林トシ子)をきっかけに出会って以来自分を恋い慕い、友人夫婦を仲人に見合いを望む女学校教師(桂木洋子)を避け続けていたのに、転勤先の自然博物館へ彼女が訪ねてくると煮え切らない態度を見せ、本作は一応別荘地の水利権を巡る都会人と農民達の争いに巻き込まれた植物学者の恋の物語なのですが、終盤近くヒロインは猟師の釣りにつきあって岩場に落ちそうになるのを助けられてなお傲然とした態度に「男と女は惚れたかどうかで勝負が決まる!」と言われて主人公に傾くそぶりを見せるようになるも、結局は主人公が調査して突き止めた水源地を猟師がダイナマイトで採掘して泉が吹き出したあとにヒロインと決別して山を降りてゆく結末まで、観客は釈然としない気分が晴れないまま映画は終わってしまいます。有馬稲子はこうした傲慢な美女の役が似合う女優ですし、主人公とヒロインが砂丘を歩きながらかみ合わない会話を交わす印象的なシークエンスなどもあるのですが、それも映画の生活感の稀薄さ、人物像のリアリティのなさの方に向かってしまって観客に感情が響いてこない。佐田啓二は酒屋の主人を演じた『この広い空のどこかに』では久我美子と夫婦の会話をしながら砂糖や塩の袋分けと封を身についた仕草で続ける、キャバレーのバンドのドラマー役の『美わしき歳月』でも虚勢を張ったそぶりに寂しさを漂わせる、と松竹の看板俳優だけある名優ですが、本作は有馬稲子との二人芝居になる場面がもっとも佐田啓二らしくないこわばった演技で、この二人が惹かれあっているようにはちっとも見えないのです。そして映画は観客が観た通りのものがすべてなので、有馬稲子の傲慢さと嫌々演じているような佐田啓二が映画の印象に残るだけになっている。社会派映画としても抽象概念的恋愛映画としても本作は上手くいったとは思えず、こうした強引な作品を作った監督の臀力だけが迫ってくる映画になっています。