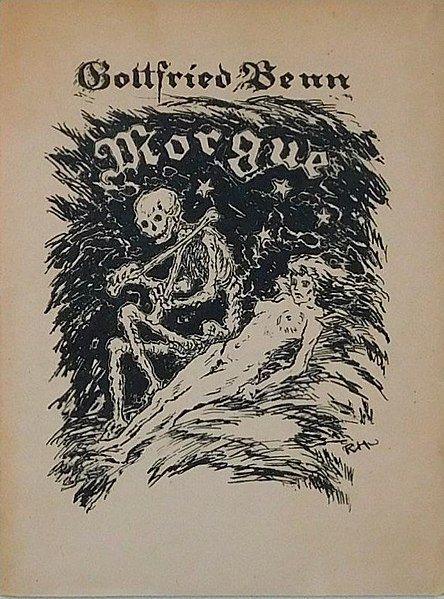

ゴッドフリート・ベン詩集『死体検死所 (モルグ)』(1912年刊)より

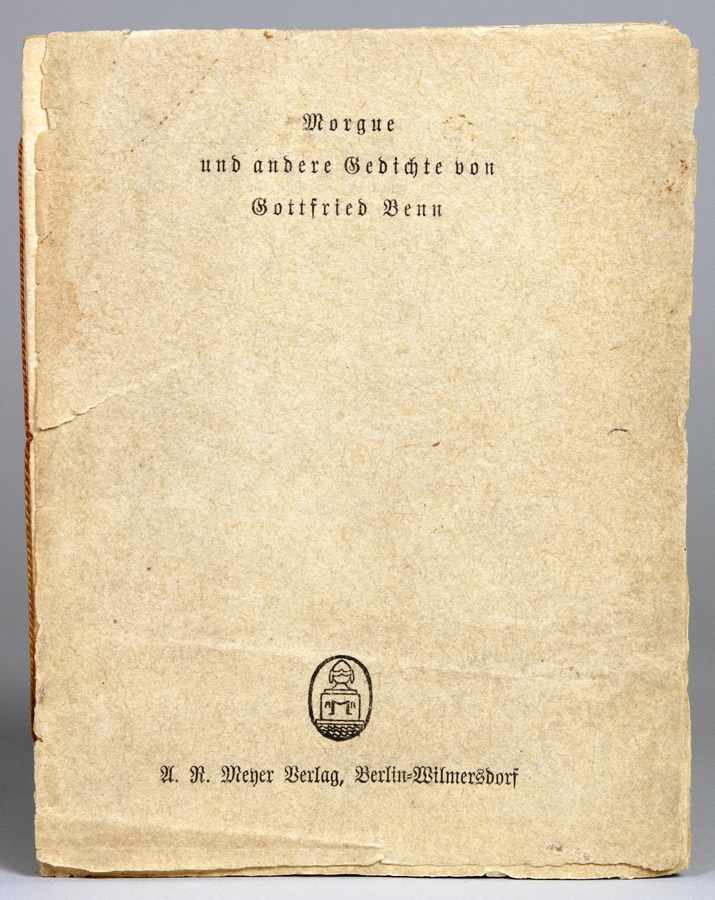

ゴッドフリート・ベン詩集『死体検死所(モルグ)とその他の詩』Morgue und andere Gedichte

(上から1924年再版・1912年3月初版本・2017年最新普及版)

死体検死所(モルグ)・I~V

I・小さなえぞぎく(アスター)

溺死したビールの運送屋の男が解剖机に持ち上げられた。

暗いリラ色のえぞぎくを、誰かが

その男の歯に挟んでやっていた。

胸を切り裂き

皮膚の下から

長いメスを使って

舌と口蓋を切り取った時、

ぼくは花に触れたに違いない 花は

隣りあった脳髄に滑りこんだから。

縫合する時、

ぼくはおがくずの詰まった

胸の腔に花を包んでやった。

飽きるまでその花瓶から水を飲めばいい!

静かに安らぐといい、

小さなえぞぎくの花よ。

II・すてきな青春

生い茂る葦の中で行き倒れていた少女の口元は、

食いかじられているのがわかった。

胸を切り開くと、食道のあちこちは孔だらけだった。

横隔膜の下の空洞に、ついに

子ねずみの巣が見つかった。

いちばん小さい一匹は死んでいた。

ほかの兄姉は肝臓や腎臓を食らって生きのび、

冷えた血を飲み、そして

この死体の中で、すてきな青春を過ごしたのだ。

やつらの死もあざやかに、あっという間だった――

いっせいに水に投げこまれたのだ。

ああ、小さな鼻できいきいと悲鳴をあげながら!

III・循環

人知れず妊娠していたひとりの娼婦の

ひとりぼっちの臼歯には

金が詰まっていた。

他の歯は、示し合わせでもしたかのように

すべて抜け落ちていた。

死体処理人がその金歯を抜き取り

質に入れてダンスにいった。

なぜなら、彼が言うとおり、

土に還えすのは土だけでいいのだから。

IV・黒人の花嫁

黒い血の染みた布団の上に寝かされ

白人の女がブロンドのうなじを横たえていた。

太陽は女の髪を浮きだたせ

明るい腿をじっくりと横切り

淫行や出産では損なわれない

やや鳶色の乳暈のまわりにひざまずいた。

女と並ぶ黒人の男――馬のひづめに蹴られ

眼も額もめちゃくちゃの。黒人の男は汚れた左足の

指を二本、女の小さな白い耳の

中に突っこんでいた。

しかし白人の女は花嫁のように伏して眠る――

初めての恋の幸福の絶頂ちかくで

若く熱い血潮が

あまたの昇天の旅に出発する前のように。

人がその

白い喉もとにメスを沈めて

彼女の腰のまわりに

死んだ血の真紅の巻布を

広げるまで。

V・鎮魂歌(レクイエム)

どの台にも二体ずつ。男たちと女たちが

十字に交差して並ぶ。寄りそって、裸で、何の苦痛もなく。

頭蓋骨は開かれて。胸部は真っ二つに。人体は

そうして最後の出産を行う。

三つの鉢が満たされていく――脳髄から睾丸までのすべて。

そして神の霊宮と悪魔の厠舎が

いまやひとつのバケツの底に胸をすり合わせ

ゴルゴタの丘とエデンの罪に歯を剥いてあざけ笑う。

残りは棺の中に。新生児ばかり――

男の脚、幼児の胸と女の毛髪など。

ぼくは見た、かつてひそかに愛をかわした男女の産んだなれの果てが

まるでひとつの子宮から生まれたように、そこにあるのを。

*

(青年司法検死医時代のゴッドフリート・ベン、ベンの肖像の記念切手)

ゴッドフリート・ベン(Gottfried Benn, 1886-1956)は20世紀ドイツの詩人で、ノーベル文学賞候補に6回上り受賞は逸しましたが、今日では20世紀のドイツ文学を代表する大詩人とされています。1886年生まれというと日本の詩人では石川啄木(1886-1912)や萩原朔太郎(1886-1942)がおり、また1956年没で第二次世界大戦後まで長い詩歴を誇った点ではベンより少し年上の高村光太郎(1883-1956)と比較できるでしょう。医師を本職とした詩人だったことでは斎藤茂吉(1882-1953)を連想させますが、茂吉が精神科医だったのに対してベンは大都市ベルリンの司法検死医として青年時代を送り、第1次大戦では軍医となり、ベルリンに皮膚科・性病科の開業医となったのは1918年、ベン32歳のことでした。1933年のナチス政権発足後数年間はベンは政権の同調者でしたが、1937年以降はベルリン在住のまま反ナチス政権の立場を明らかにして体制に抵抗するとともに、ドイツ敗戦の戦後まで著作発表を禁止されてしまいます。一時ナチス政権同調者だったことから戦後もしばらくはドイツ国内での文筆活動は再開できず、戦時下に国外でひそかに発表していたナチス政権批判が認められてドイツ国内で著作刊行が再び可能になったのは1949年のことでした。それからの8年間にようやくベンはドイツ最大の巨匠詩人と認知され、毎年のようにノーベル文学賞の候補に上がるドイツ語圏の長老文学者として晩年を迎えました。

ベンが司法検死医の職務のかたわら第1詩集『死体解剖室(モルグ)とその他の詩』を刊行したのは1912年(明治45年)3月、ベンは5月生まれですからまだ25歳です。同年4月に病死する石川啄木が病床で遺稿歌集になった『悲しき玩具』(6月刊)をまとめていた頃であり、遅咲きだった萩原朔太郎が詩作を始めるのは翌1913年(大正2年)から同年刊の『啄木遺稿』(晩年の評論や未刊詩集『心の姿の研究』『呼子と口笛』収録)への感動と、啄木と同様に早熟だった北原白秋(1885-1942)の『思ひ出』(明治44年=1911年刊)に傾倒してからでした。ベンは1917年1月には20代いっぱいの全詩集『肉(Fleisch. Gesammelte Gedichte)』を刊行してすでにドイツの中堅詩人になっていましたが、朔太郎の第1詩集『月に吠える』が自費出版されたのはその翌月、大正6年2月で31歳の時の刊行です。また高村光太郎の第1詩集『道程』の刊行も大正3年(1914年)10月と31歳の第1詩集ですが、『道程』は高村20代の全詩集と言えるもので、それまでに高村は白秋、啄木と並び、与謝野鉄幹・晶子の「明星」や森鴎外・上田敏の「スバル」の若手歌人・詩人・批評家として本職の彫刻をしのぐ文学的地位を築いていました。ゴッドフリート・ベンの存在は日本で言えば啄木・高村・朔太郎を合わせたような業績をドイツの詩で果たしたといえるので、啄木が晩年の自然主義詩編に、高村光太郎が『道程』、中期の「猛獣篇」1928や『智恵子抄』1941、戦時下の戦争詩集、戦後の『典型』1950に、また朔太郎が『月に吠える』、『青猫』1923、『氷島』1934などに展開したような変遷を、ベンは『死体検死所』『肉』、中期の詩集『瓦礫』『麻痺』『分裂』(1924~1925)、ナチス政権下の出版禁止詩集(戦後に『陶酔の満潮』1949として集成)、戦後の『静学的詩篇』1949とたどっています。

ベンの第1詩集『死体検死所(モルグ)とその他の詩』は当時のドイツ文学では表現主義・即物主義とも呼ばれた、自然主義を極端に誇張した冷酷で非情なショッキングなもので、実際に司法機関の司法検死医として毎日を死体を検死解剖して検死書類を作成していたベンの暗い青春が反映した、ペシミスティックで露悪的な、生きている人間よりも死体ばかりと向きあう過酷な仕事をしていた思念を残酷な抒情詩にしたものでした。こうした、人間を死体=人体=物として描く、露骨かつ露悪的に死体によってのみ描くことができたのはまだベンが20代半ばの青年だったからとも言えるので、中期の詩集ではベンはもっと抽象的な実存主義的に、後期の詩集ではより抽象度の高い思索的な作風に移行します。『死体検死所とその他の詩』の収録詩編は今回ご紹介した代表的な詩集タイトル詩の連作詩の通り、ホームレスの行き倒れ死体や事故死体、犯罪死体を題材に(司法検死ですから、事件性のある訳ありの遺体ばかりです)、陰惨きわまりない、これを愛読したいとはとても思えないものです。しかしドイツ文学の20世紀の現代詩はいったんベンのこの『死体検死所(モルグ)その他の詩』のような表現を通過しなければ生まれてこなかったので、この詩集はドイツ現代詩の古典として現在でも広く読まれています。一種ネクロフィリア(死体愛好嗜好)のような病的な印象もあり気持良く読める詩集とはいえない点では『呼子と口笛』や『道程』、『月に吠える』のような日本の現代詩の原点となった古典とは性格が異なりますが、ベン自身は病的な嗜好からではなく現実の残酷さへの直視からこの詩集を書いたので、20世紀初頭の法医学先進国だったドイツ、その最大の都市ベルリンの暗部がベンにこれを書かせたと言えるでしょう。萩原朔太郎の『月に吠える』にも犯罪の詩、死体を描いた詩は頻出しますが、ベンの詩は朔太郎のようなファンタジー的なものではないのです。