氷見敦子「井上さんと超高層ビル群を歩く」(『氷見敦子詩集』昭和61年=1986年刊より)

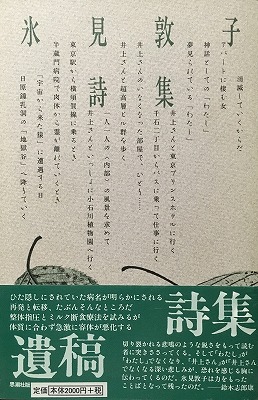

『氷見敦子詩集』

思潮社・昭和61年=1986年10月6日刊

(氷見敦子<昭和30年=1955年生~昭和60年=1985年没>)

井上さんと超高層ビル群を歩く

氷見敦子

十二月十日/新宿西口『滝沢』。二十分遅れて

井上さんが来る。広いフロアーを横切って来る男が、

視線の先から「井上さん」となって、わたしの脳の襞へ、

紛れ込むのを感じる。感じているわたしが、現在から舞い上がり、

別の次元、別の空間に息づいている、という意識が、

蜜蜂のように旋回する。

脳の奥深く、宇宙が、しんしんと広がっていて、

吸い込まれる、わたしが、幾千にも砕けてゆき、

どこかに降り積もっている。無数の、砂の累積となって、存在する。

わたしは、濃厚な大地、そのものであった。数千年向こうから、

砂煙のように、現れては消える。消える男の霊が、

わたしの脳へ入ってくる。入ってくる。

入ってくる霊を、見つめた。

見つめているわたしが、十二月十日、新宿の喫茶店にいて、

珈琲を飲む。わたしに向かって、近づいてくる男が、

男から、数千年が、またたくまに飛び去り、

目の前で「井上さん」になっていく、

とき。

*

地下へ続く階段を降りていくうちに

わたしではない女の首が

肩から猛々しく茂り出している

熱い首を揺らしながら喫茶店に入った

宇宙の果てから弾き出されてきたような顔が

幾つも視界を滑っては

からだのどこかへ落ちていくみたいだ

星の光で炙り出された記憶の底から踊り上がり

だれでもない女の情念にとり憑かれたまま

店のなかをさまよっている

血の色に染まる天井には

男の臓腑を鷲掴んだときのうつけた目玉が

薄く光りながら流れていくこともあるが

高いところで振られた手の方向へ伸ばした首の先から

生まれかわっている

女が喉を切り裂き声の房を垂らしている

*

『滝沢』を出て、井上さんと超高層ビル群を歩く。

網膜にひやりと張り付いてくるビルが、巨大な墓石のように、

そそり立っている。ここでは、街全体が、墓場となり、

宇宙の方へ引っぱられているのだ。きっと、

原始から、果てしなく湧き出した、ヒト声が、

数千億以上の、ヒト声が、ビルの中心を貫く孔を通って、空の奥へ、

舞い上がっていく。

新宿センタービルの前で、井上さんが、カメラをかまえる。

「墓場に立つ氷見敦子」に向かって、次々と、シャッターが、

切られる。切られていく、シャッターの音が、

光るカミソリとなって、わたしの脳を切断する。切断していく、

けれども、血は流れない。

わたしは、ビルのひとつを指し「あそこへ行ったことがある」

と、井上さんに言う。三年前、地上数百メートルの、中空で、

出会った男、セールスエンジニアだった。その男にまつわる、

記憶の、いっさいが、四十三階、窓の内側で、風化している。

風化していったあとも、男の、目玉から立ち昇った、

欲望だけが生きていて、ほかの男の、肉体に、乗り移っていく。

ほかの、男の肉体を借りて、蘇ってくる。欲望が、一九八四年の、

新宿西口、一九八七年の新宿西口、一九九二年の新宿西口に、

出現する。

そのとき、わたしを、視姦していく、目玉の底から、

脂のように、滲み出る欲望が、ゆっくりと、「氷見敦子」の内側へ

染みわたっていくのを感じる。たとえば、耳の縁を撫でる熱い息。

それはもう、井上さんの息ではなく、未知の、男の、息である。

未知の、男の欲望が、わたしの子宮のなかへ、降りてくるのだ。

*

ビルというビルが

夢の奥から白い首を伸ばしている

しんと底冷えのする光景が

意識のすみずみまで広がっていて

空の奥から細胞の冷たくなったヒトの声が降る街へ

行き着いている

途中でからだが震え出し

背後へまわり込んでくる影のようなものが

わたしをうかがっているみたいだ

妄想の奥から伸びる腕は

深夜のマンホールを持ち上げて

通りすがりの男の足首を掴もうとすることもあるが

記憶のなかの女は

すでに形を失い異化されている

きらめく女の声だけを金糸のように巻き取っていく

「無限」という糸巻きが

わたしの脳の奥深く静かにまわり続けている

という思いにとり憑かれたまま歩いてきたのだ

ビルの間をヒトデのように移動していく

惑星が夢のかなたへ沈んだあとは

ひび割れた路上で死体になっている

女の思いだけがいまでも渦を巻いている街の中心へ近づいていく

わたしは脳の奥から湧き出す女の声を汲み上げているのだ

無数の声によって編まれた

一本の女の叫びがわたしの存在の奥深くを貫いている

ときおり

竹箒を持った小人が夢のなかに現われては

綿埃のように舞い上がる記憶を

宇宙の片隅へ掃き寄せていくこともあるが

明け方には

脳が澄みわたり

鐘のように光る意識の向こうから立ち上がってきた女と抱き合っている。

*

P・M4・45。野村ビル。レストランに入って軽食をとる。

窓越しによって黄昏れてくる大都会をながめながら、胃のなかへ、

うどんを流し込む。地表から、光の芽がぽつぽつと吹き出している。

またたくまに数を増す光。見つめているうちに、何かが、

剥き出しになっていくのを、感じる。光の底から聞こえてくる声。

魂の声が、今夜、わたしにも聞こえる。

(同人誌「SCOPE」昭和60年=1985年5月発表)

一人ひとりの<内部>の風景を求めて

氷見敦子

五月五日/逗子の家が無人になる。

午前十時過ぎ。車に乗り込むわたしたち一人一人が、

<内部>へ下降していく、旅人となっている。

二十分後、車が海岸道路を走り始める。

ハンドルを握っているのは、今年五十九歳の父親である。

車が由比ヶ浜を走っている。助手席に乗っているのは、

今年五十五歳の母親である。車が七里ヶ浜を走っている。

後ろの席にすわっているのは、わたしと井上さんである。

風景の孕む「視界の奥から生成される原始的な海のざわめき」

とか、「対向車の巻き出す神秘的な渦、あるいは風の渦巻き」

といったものが、今では耐えがたいうねりとなって、

わたしたち一人一人の<内部>へ、突き進んでいる。

突き進んでいる。

七里ヶ浜 (ああ、由比ヶ浜ではなく七里ヶ浜の

上空に、突然、数えきれないほどの凧の群を目撃する。

空を泳ぐ水母のようなものに、わたしたち、

一人一人の目玉がぐいぐい吸い寄せられていく。浜から、

海へ向かって落ちる全体としての凧の影が、不吉な音楽のように、

鳴っているので、鳴っている耳の奥からわたしは、

うっそうとした密林の方へ、抜けている。

<内部>の七里ヶ浜には、不思議な卵の群が、

銀河の帯の方へ漂っている。帯の端から落下する卵を追跡する。

わたしたち一人一人が、<内部>の風景を下降しているのだ。

豪雨。光の卵が雨のように降り続けている。

遠く、スリップする車体が、夢の被膜へ切りつけてくることもあるが、

恍惚と揺れるワイパーの首を見ている。わたしたち、

一人一人の首も、しだいに孤独であり、別々の雨のなかへ、

出ていく。

窓の外を不安神経症の神が走る。

走るコロナFF。七里ヶ浜の果てから江ノ島の貌が近づいてくる。

江ノ島から神の首が伸びていて、わたしたち一人一人の<内部>を、

見据える。見据えている眼の、異様な力。

古代から照らし出された<内部>の七里ヶ浜には、

無数の蛇が群れている。蛇が江ノ島に入ってくる。

入ってくる蛇が、江ノ島に発情するのだ。蛇の卵が納豆のように、

神の陰毛に絡みついている。車が西湘バイパスを通っていく。

車が江ノ島から離れていく。遠いどよめき。夢の剥離する音が、

脳に響く。

(同人誌「漉林」昭和60年=1985年9月発表)

*

氷見敦子(昭和30年=1955年2月16日生~昭和60年=1985年10月6日没・享年30歳)の没後刊行詩集『氷見敦子詩集』(思潮社・昭和61年=1986年10月6日刊)は第4詩集『柔らかい首の女』(昭和54年=1984年10月刊)の完成した1984年6月以降、1986年10月の氷見急逝までに書き継がれた14篇を制作順にまとめられた詩集で、今回の2篇で詩集冒頭から9篇までをご紹介することになります。氷見敦子の略歴、遺稿詩集『氷見敦子詩集』の制作背景は、これまで引用した7篇をご紹介した際にたどってきました。今回の2篇、

○井上さんと超高層ビル群を歩く (同人誌「SCOPE」昭和60年=1985年5月発表)

○一人ひとりの<内部>の風景を求めて (同人誌「漉林」昭和60年=1985年9月発表)

は、胃潰瘍の再発・悪化と転移が胃癌に進行し、両親と「井上さん」に末期宣告がされた昭和59年末以降、余命半年を切った時期以降の作品です。氷見敦子本人に病名が明かされたのは昭和60年9月、逝去の前月になってからでした。病名の告知が言及されるのは逝去の月に発表された詩集の終わりから二番目の商業誌発表作品「『宇宙から来た猿』に遭遇する日 」であり、詩集最後の作品は逝去翌月の同人誌に発表されます。今回ご紹介した2篇のうち「一人ひとりの<内部>の風景を求めて」は氷見の両親と恋人の「井上さん」との5月のドライブ風景ですが、ご両親と「井上さん」はすでに半年前に氷見敦子の末期胃癌を知らされています。氷見敦子は駆け落ち同然に逗子市の実家を出て昭和59年1月から恋人の「井上さん」と文京区千石のマンションで事実婚生活に入りましたが、昭和54年12月25日には東京の半蔵門病院で胃の2/3の切除手術を受け、その日初めて「井上さん」の緊急の呼び出しで氷見の両親は病院に出向き、末期胃癌を宣告されることになります。氷見敦子は翌昭和60年3月まで逗子の実家から半蔵門病院に通院しますが、3月下旬ようやく文京区千石の「井上さん」のもとに戻ります。この詩の「五月五日/逗子の家が無人になる。/午前十時過ぎ。」は昭和60年の5月5日で、両親の招きで「井上さん」と四人の熱海の一泊旅行をした時をえがいています。「江ノ島から神の首が伸びていて」とは灯台の暗喩ですが、同じ灯台の詩でも、

「岬」 山村暮鳥

岬の光り

岬のしたにむらがる魚ら

岬にみち盡き

そら澄み

岬に立てる一本の指。

(大正4年=1915年4月「詩歌」・詩集『聖三綾玻璃』大正4年=1915年12月刊)

の幻視的な喩法よりいっそう不吉なものです。また都庁建築中の新宿西口を描いた「井上さんと超高層ビル群を歩く」に出てくる「血の色に染まる天井には」とは、当時あった西口地下の喫茶店「滝沢」の内装が天井に赤絨毯を張ったものから来ているので、「滝沢」はコーヒー1杯千円の店でしたが何時間でも緑茶のサービスでもてなす待遇、隣席まで会話が聞こえないほどゆったりと配置されたテーブル、接客訓練の行き届いて髪型・容貌まで統一されたウェイトレスや電話呼び出しと、携帯電話などなかった当時には確実な待ち合わせ場所としてマスコミ業界人にはもっともよく利用されていた喫茶店でした。そうした日記体の詩として『氷見敦子詩集』は1980年代半ばの世相を伝えるものにもなっていますが、まだ本人に余命宣告がされていない(しかも胃の2/3を切除してさえ助かる見込みのない末期胃癌症状にあった)氷見敦子はすでに末期の眼になって詩作を続けているので、これらの詩はすでに1篇ごとに絶筆・遺作の貌を見せています。すでに『氷見敦子詩集』は本当の絶筆が訪れるまでの残り5篇に近づいています。詩集目次を今回も上げておきましょう。○は今回までにご紹介済み、●はこれからご紹介する予定の、ますます長詩化・断片化の進む最晩年の5篇です。

『氷見敦子詩集』

思潮社・昭和61年=1986年10月6日刊・目次

○消滅していくからだ (女性詩誌「ラ・メール」昭和59年=1984年10月発表)

○アパートに棲む女 (「現代詩手帖」昭和59年=1984年11月発表)

○神話としての「わたし」(同人誌「SCOPE」昭和59年=1984年9月発表)

○夢見られている「わたし」(同人誌「かみもじ」昭和59年=1984年10月発表)

○井上さんと東京プリンスホテルに行く (同人誌「SCOPE」昭和59年=1984年11月発表)

○千石二丁目からバスに乗って仕事に行く (同人誌「SCOPE」昭和60年=1985年1月発表)

○井上さんのいなくなった部屋で、ひとり…… (同人誌「SCOPE」昭和60年=1985年3月発表)

○井上さんと超高層ビル群を歩く (同人誌「SCOPE」昭和60年=1985年5月発表)

○一人ひとりの<内部>の風景を求めて (同人誌「漉林」昭和60年=1985年9月発表)

●井上さんといっしょに小石川植物園へ行く (同人誌「ザクロ」昭和60年=1985年8月発表)

●東京駅から横須賀線に乗るとき (同人誌「SCOPE」昭和60年=1985年9月発表)

●半蔵門病院で肉体から霊が離れていくとき (同人誌「SCOPE」昭和60年=1985年7月発表)

●「宇宙から来た猿」に遭遇する日 (「現代詩手帖」昭和60年=1985年10月発表)

●日原鍾乳洞の「地獄谷」へ降りていく (同人誌「SCOPE」昭和60年=1985年11月発表)