立原道造詩集『萱草(わすれぐさ)に寄す』(昭和12年=1937年刊)再考・後編

立原道造(1914-1939)23歳頃(昭和13年=1938年)、数寄屋橋ミュンヘンにて。

第1詩集『萱草(わすれぐさ)に寄す』に見られる立原道造(大正3年=1914年7月30日生~昭和14年=1939年3月29日没)の詩の特色については、前回までで検討してみました。最後に、この詩集の考案と考えられる歌物語的な構成を見ていきたいと思います。立原の属する新しい抒情詩人たちの身辺で、先に緊密な構成に編集された詩集として公刊された目覚ましい詩集には伊東静雄(1906-1953)の『わがひとに與ふる哀歌』昭和10年10月刊(1935年)がありました。しかし同書の真意は同時代に十分理解された形跡はありませんので、『萱草(わすれぐさ)に寄す』はくり上げ当選的に物語詩的構成の詩集の早い試みになります。ソネット(14行詩)全10篇、と単行詩集としてはもっとも小規模なものにまとめられたのも、短編小説的な物語詩のムードで一冊の詩集を一貫させたためです。『わがひとに與ふる哀歌』のように複雑・難解ではなく、誰が読んでも物語的な流れを感じられる内容にするには、確かにこの小規模な構成は有効な手法です。そして詩集は5篇、2篇、3篇と3つのセクションに分かれています。本文を見ていきましょう。

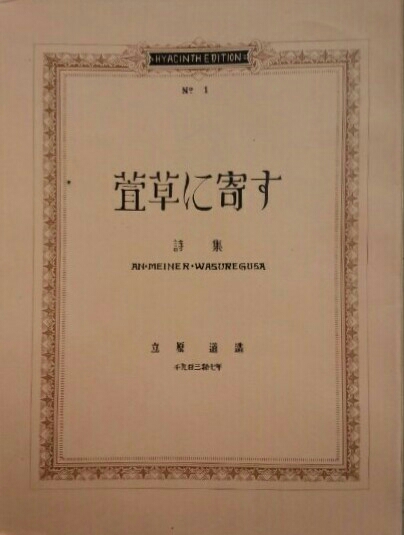

『萱草(わすれぐさ)に寄す』昭和12年(1937年)5月12日・風信子叢書刊行会刊(私家版)

SONATINE

No.1

まず第1部「SONATINE No.1」の5篇でこの詩集の語る物語は一旦一巡しています。巻頭詩「はじめてのものに」はときおり火山灰の降る避暑地・軽井沢の文化人サークルの中で、語り手=詩人が出会った人々への追想からシュトルムの短編小説のヒロイン・エリーザベトへの憧れに収斂していきます。ここでは伝記的側面から立原がエリーザベトに擬したブルジョワ令嬢には触れませんが、出会いがこの避暑地であることだけを「はじめてのものに」から読み取れれば十分です。最終連の「いかな日にみねに灰の煙の立ち初めたか」は藤原定家の和歌「今日ぞ思ふいかなる月日ふじの根の峰に煙の立ちはじめける」のやや出来すぎた本歌取りです。

ささやかな地異は そのかたみに

灰を降らした この村に ひとしきり

灰はかなしい追憶のやうに 音立てて

樹木の梢に 家々の屋根に 降りしきつた

その夜 月は明かつたが 私はひとと

窓に凭れて語りあつた(その窓からは山の姿が見えた)

部屋の隅々に 峽谷のやうに 光と

よくひびく笑ひ聲が溢れてゐた

――人の心を知ることは……人の心とは……

私は そのひとが蛾を追ふ手つきを あれは蛾を

把へようとするのだらうか 何かいぶかしかつた

いかな日にみねに灰の煙の立ち初めたか

火の山の物語と……また幾夜さかは 果して夢に

その夜習つたエリーザベトの物語を織つた

(「はじめてのものに」/「四季」昭和10年=1935年11月)

次の「またある夜に」もやはり藤原定家の和歌「初雁のとわたる風のたよりにもあらぬおもひをたれにつたえむ」と同じ主題を歌っています。「はじめてのものに」から交際はもっと進んで、「またある夜に」はおそらくデート中(または直後)の感慨を述べたものですが、この夏の恋はひと夏きりのものだろう、と嘆いているものです。最終連の倒置法による2行「昔おもふ/月のかがみはあのよるをうつしてゐると」の古語を意図した文語脈は、そうした主題の通俗性を巧みに美化してみせた修辞でしょう。

私らはたたずむであらう 霧のなかに

霧は山の沖にながれ 月のおもを

投箭のやうにかすめ 私らをつつむであらう

灰の帷のやうに

私らは別れるであらう 知ることもなしに

知られることもなく あの出會つた

雲のやうに 私らは忘れるであらう

水脈のやうに

その道は銀の道 私らは行くであらう

ひとりはなれ……(ひとりはひとりを

夕ぐれになぜ待つことをおぼえたか)

私らは二たび逢はぬであらう 昔おもふ

月のかがみはあのよるをうつしてゐると

私らはただそれをくりかへすであらう

(「またある夜に」/「四季」昭和10年=1935年11月)

次の詩も別れの予感ですが、冒頭2行では「用意され」た「大きなめぐり」を誰も「それとは氣づかれない」という詠嘆で始めています。つまり語り手=詩人は気づいており、それが失われていくのを予感して嘆いているのに誰もその嘆きを共有してはくれない。「とほい物語と唄を教へるばかり」。これは嘆きというよりも諦めに近いものですが、それもまた「いたいたしく」「賢いしづかさ」とされるのです。

大きな大きなめぐりが用意されてゐるが

だれにもそれとは氣づかれない

空にも 雲にも うつろふ花らにも

もう心はひかれ誘はれなくなつた

夕やみの淡い色に身を沈めても

それがこころよさとはもう言はない

啼いてすぎる小鳥の一日も

とほい物語と唄を教へるばかり

しるべもなくて來た道に

道のほとりに なにをならつて

私らは立ちつくすのであらう

私らの夢はどこにめぐるのであらう

ひそかに しかしいたいたしく

その日も あの日も賢いしづかさに?

(「晩(おそ)き日の夕べに」/「新潮」昭和11年=1936年9月)

避暑地の滞在は終わり、いよいよ別れの時がやってきます。この詩では同じ14行詩でも第1連、第3連、最終連に破調が見えるのが「わかれる晝に」語り手=詩人が鬱積した感情に駆られた表現でもあり、またこの詩を独立した1篇ではなく連作の1篇にとどめています。

ゆさぶれ 青い梢を

もぎとれ 青い木の實を

ひとよ 晝はとほく澄みわたるので

私のかへつて行く故里が どこかにとほくあるやうだ

何もみな うつとりと今は親切にしてくれる

追憶よりも淡く すこしもちがはない靜かさで

單調な 浮雲と風のもつれあひも

きのふの私のうたつてゐたままに

弱い心を 投げあげろ

噛みすてた青くさい核(たね)を放るやうに

ゆさぶれ ゆさぶれ

ひとよ

いろいろなものがやさしく見いるので

唇を噛んで 私は憤ることが出来ないやうだ

(「わかれる晝に」/「四季」昭和11年=1936年11月)

次の詩で第1部「SONATINE No.1」は終わり、物語の外郭は一巡します。「島々を 波を 岬を 日光月光を」については前々回で触れましたが、ここでは現実の地名との対応関係に触れなくていいでしょう。詩集はこの第1部の後、この「はじめてのものに」から「のちのおもひに」に至る出会いと別れ、そして追想を反復していくことになります。その意味で「夢は そのさきには もうゆかない」とはこの先詩集の巻末作品まで一貫する呪縛のようなものです。

夢はいつもかへつて行つた 山の麓のさびしい村に

水引草に風が立ち

草ひばりのうたひやまない

しづまりかへつた午さがりの林道を

うららかに青い空には陽がてり 火山は眠つてゐた

――そして私は

見て來たものを 島々を 波を 岬を 日光月光を

だれもきいてゐないと知りながら 語りつづけた……

夢は そのさきには もうゆかない

なにもかも 忘れ果てようとおもひ

忘れつくしたことさへ 忘れてしまつたときには

夢は 眞冬の追憶のうちに凍るであらう

そして それは戸をあけて 寂寥のなかに

星くづにてらされた道を過ぎ去るであらう

(「のちのおもひに」/「四季」昭和11年=1936年11月)

夏草の歌

詩集は次に第2部「夏花の歌」に移ります。立原によるとこの「夏花」はお盆の供花を指すそうですから陰気な話ですが、死んだ記憶がふと蘇ってきたとまで強く言わずともこの「夏花の歌」その一、その二の2篇はほとんど同じ内容のヴァリエーションのようなもので、詩集中央の地味なインターミッションになります。3篇からなる詩集の最終章、第3部「SONATINE No.2」のための中継ぎのための第2部ですが、もし「SONATINE No.2」が5篇だったら詩集はきれいに前半・後半に割れてしまいます。これはあえて詩集の構成を非対称にし、後半は2対3の黄金分割に収める、という構成上の工夫です。

空と牧場のあひだから ひとつの雲が湧きおこり

小川の水面に かげをおとす

水の底には ひとつの魚が

身をくねらせて 日に光る

それはあの日の夏のこと!

いつの日にか もう返らない夢のひととき

默つた僕らは 足に藻草をからませて

ふたつの影を ずるさうにながれにまかせ揺らせてゐた

……小川の水のせせらぎは

けふもあの日とかはらずに

風にさやさや ささやいてゐる

あの日のをとめのほほゑみは

なぜだか 僕は知らないけれど

しかし かたくつめたく 横顔ばかり

(「夏花の歌 その一」/「コギト」昭和11年=1936年2月)

あの日たち 羊飼ひと娘のやうに

たのしくばつかり過ぎつつあつた

何のかはつた出來事もなしに

何のあたらしい悔ゐもなしに

あの日たち とけない謎のやうな

ほほゑみが かはらぬ愛を誓つてゐた

薊の花やゆふすげにいりまじり

稚い いい夢がゐた――いつのことか!

どうぞ もう一度 歸つておくれ

青い雲のながれてゐた日

あの晝の星のちらついてゐた日……

あの日たち あの日たち 歸つておくれ

僕は 大きくなつた 溢れるまでに

僕は かなしみ顫へてゐる

(「夏花の歌 その二」/「四季」昭和11年=1936年7月)

SONATINE

No.2

詩集は最終章の第3部「SONATINE No.2」に入ります。最初の「虹とひとと」は雨上がりの朝(午前中)の情景かと思われますが、追想は情景の叙述とカッコで詠嘆される「(僕はおまへを…)/(おまへは僕を…)」の二段構えになっています。これは立原の詩が少女の読者を多く捉えてきたツボのようなものでしょうし、素人詩人がもっとも模倣しやすい手法です。ただしここで要をなすのは時間の重層性なので、抒情的な詠嘆は二次的なことなのですが、立原の詩自体が青少年を惑わす詩として甘い通俗性を随所に潜んでいるのは否めないでしょう。

雨あがりのしづかな風がそよいでゐた あのとき

叢は露の雫にまだ濡れて 蜘蛛の 念珠(おじゆず)も光つてゐた

東の空には ゆるやかな虹がかかつてゐた

僕らはだまつて立つてゐた 默つて!

ああ何もかもあのままだ おまへはそのとき

僕を見上げてゐた 僕には何もすることがなかつたから

(僕はおまへを愛してゐたのに)

(おまへは僕を愛してゐたのに)

また風が吹いてゐる また雲がながれてゐる

明るい青い暑い空に 何のかはりもなかつたやうに

小鳥のうたがひびいてゐる 花のいろがにほつてゐる

おまへの睫毛にも ちひさな虹が憩んでゐることだらう

(しかしおまへはもう僕を愛してゐない

僕はもうおまへを愛してゐない)

(「虹とひとと」/「四季」昭和12年=1937年1月)

次の詩「夏の弔ひ」では最終連で「あの場所」が出てきます。ここまでもこの詩集の収録詩には「あの日」という表現が多用されていましたが、この「あの場所」は倒置法で「あの記憶がある/私が待ち それを しづかに諦めた――」と説明され、つまりすでに語り手=詩人からは失われたものです。この詩は第3連までは過去からの訣別を述べているのですが(ラヴレターを捨てて旅に出た、というのもベタですが)、最終連では語り手は未練の中に立ち戻ってしまいます。これでは堂々巡りなのですが、むしろ失われた過去だからこそ執着することで現実の時間とは別の時間を生きていく決意とも読めるので、この詩集はそうした立場に立って成立しているという詩集自体に含まれた自註自解の詩篇とも言えます。

逝いた私の時たちが

私の心を金(きん)にした 傷つかぬやう傷は早く愎るやうにと

昨日と明日との間には

ふかい紺青の溝がひかれて過ぎてゐる

投げて捨てたのは

涙のしみの目立つ小さい紙のきれはしだつた

泡立つ白い波のなかに 或る夕べ

何もがすべて消えてしまつた! 筋書どほりに

それから 私は旅人になり いくつも過ぎた

月の光にてらされた岬々の村々を

暑い 涸いた野を

おぼえてゐたら! 私はもう一度かへりたい

どこか? あの場所へ(あの記憶がある

私が待ち それを しづかに諦めた――)

(「夏の弔ひ」/「ゆめみこ」昭和11年=1936年1月、「四季」昭和12年=1937年1月)

ついに巻末の「忘れてしまつて」では語り手=詩人は「私は ひとりに とりのこされた」「靜かな音樂にかなふ和やかだけで」というのが結語になっています。立原を同時代の、やや年長の抒情詩人として伊東静雄、中原中也と比較した時、伊東や中原にはこうした調和や安住はなかったのが痛感されます。中原は伊東の詩には無関心で立原の詩を嘲弄していましたし、伊東は中原の早逝は詩人としてはやり尽くしたものとして立原の早逝を惜しみましたが、伊東と中原は異なるかたちで現実との違和が詩の根底にありました。伊東の詩「冷めたい場所で」では過去の追想は「昔のひとの堪へ難く/望郷の歌であゆみすぎた/荒々しい冷めたいこの岩石の/場所にこそ」と歌われ、また「耀かしかつた短い日のことを/ひとびとは歌ふ/ひとびとの思ひ出の中(なか)で/それらの日は狡(ずる)く/いい時と場所とをえらんだのだ/(中略)/私はうたはない/短かかつた耀かしい日のことを/寧ろ彼らが私のけふの日を歌ふ」(「寧ろ彼らが私のけふの日を歌ふ」)とも詠んでいます。立原の第1詩集『萱草(わすれぐさ)に寄す』はそういう意味では幸福な青春の詩集でした。立原道造全集を読んでいくと、晩年近く急速に心境と思想の変化が訪れ、余命次第ではそれまでの詩作から一変した作風に転じた可能性も考えられます。しかし詩人自身が『萱草(わすれぐさ)に寄す』への否定に至ったとしたら、それも痛々しいことだったでしょう。

深い秋が訪れた!(春を含んで)

湖は陽にかがやいて光つてゐる

鳥はひろいひろい空を飛びながら

色どりのきれいな山の腹を峡の方に行く

葡萄も無花果も豐かに熟れた

もう穀物の収穫ははじまつてゐる

雲がひとつふたつながれて行くのは

草の上に眺めながら寝そべつてゐよう

私は ひとりに とりのこされた!

私の眼はもう凋落を見るにはあまりに明るい

しかしその眼は時の祝祭に耐へないちひささ!

このままで 暖かな冬がめぐらう

風が木の葉を播き散らす日にも――私は信じる

靜かな音樂にかなふ和やかだけで と

(「忘れてしまつて」/「四季」昭和12年=1937年1月)

(以上、立原道造詩集『萱草(わすれぐさ)に寄す』再考・完)