今回ご紹介する『赤い砂漠』からアントニオーニ作品はカラー映画になります。

アラン・レネの初カラー作品が『ミュリエル』'62、

ベルイマンの初カラー作品が『この女たちのすべてを語らないために』が'64年、

フェリーニの初カラー作品が『

魂のジュリエッタ』'65と同時代のヨーロッパのアート系映画監督も次々カラー作品を手がけており、

ベルイマンの場合は'60年代いっぱいカラー作品とB/W作品の両方を撮り続けますが、アントニオーニは

フェリーニ同様カラー作品を手がけた後はB/W作品には戻りませんでした。『

魂のジュリエッタ』もそうですが『赤い砂漠』も初カラー作品ならではの実験性が強く、当時まだ色彩映画と呼ばれていた通りに三層式

テクニカラー・フィルム撮影ならではの人工的な彩色効果をくどいほどに生かした作品になります。第4作『女ともだち』から第8作『太陽はひとりぼっち』に至る(『情事』のみ除く)名手ジャンニ・ディ・ヴェナンツォの撮影から、後に

ウディ・アレン作品など国際的に活躍するやはり名手のカルロ・ディ・

パルマに撮影が交代したのも『赤い砂漠』以降で、また前作『太陽はひとりぼっち』も名物プロデューサーのア

キム兄弟でしたが、『赤い砂漠』からは遺作長編『愛のめぐりあい』まですべてイタリアの大プロデューサー、

カルロ・ポンティが関わることになります(『

砂丘』まではプロデューサー、『

さすらいの二人』以降はプロデュース・コーディネーター)。ただしアントニオーニの製作ペースが順調だったのは今回の3作までで、以降は健康状態や資金難により25年間に3作という寡作を余儀なくされました。ほぼ同じキャリアを持つ6歳年下の

ベルイマンが全42作の威容を誇る間にアントニオーニはようやく全14作を作り上げたのですが、1作ごとの重みならば『女ともだち』は

ベルイマンの1954年前後の数本分、『赤い砂漠』は

ベルイマンの『鏡の中にある如く』系列の作品を1作に凝縮したほどの量感があり、

ベルイマンに多作家の魅力があるのと同様にアントニオーニには寡作家ならではの魅力を感じます。ただし『赤い砂漠』からアントニオーニは意識的に作風の転換を試みた印象があり、ここから後のアントニオーニは魅力ある作品ですらあえて言えば失敗作しか作れない映画監督になったとも言えるので、先入観ですでに反感を持って観る場合これほどあげつらいやすい映像感覚の映画はないでしょう。また、『赤い砂漠』と『欲望』の間でアントニオーニ評価の急落があり、『欲望』は

カンヌ国際映画祭パルム・ドール(グランプリ)を獲得こそすれ、次作『

砂丘』で決定的にアントニオーニは過去の存在とされたことが当時の批評文献からは伺えます。今回、そして最終回になる次回の作品は世評ではアントニオーニの凋落期とされるほど流行から外れたものですが、だからこそ観る人ごとに判断が委ねられている作品群とも言えるでしょう。

●9月10日(日)

『赤い砂漠』Il deserto rosso (イタリア/イタリア・チネリツ'64)*117min, Technicolor; 日本公開昭和40年(1965年)10月

・

ヴェネツィア国際映画祭サン・マルコ金獅子賞受賞。アントニオーニ初のカラー作品になった長編劇映画第9作。『情事』'60以来の

モニカ・ヴィッティ主演作品4作目にして最終作(1980年に

コクトーの『双頭の鷲』をリメイクしたテレビ用作品『オバヴァルトの謎』のみヴィッティ復帰)。原案

トニーノ・グエッラ、脚本アントニオーニとグエッラの共作。製作は前作のア

キム兄弟に替わり本作から『愛のめぐりあい』'95までを手がけるイタリアの大物プロデューサー、

カルロ・ポンティ。撮影は本作で初起用後『欲望』'66、『

砂丘』'69、(『

さすらいの二人』'75を除く)『ある女の存在証明』'82まで担当するカルロ・ディ・

パルマ、音楽は第1作『愛と殺意』'50から(『夜』'61を除き)全作品を担当してきたジョヴァンニ・フスコが本作で最後になり、

シンセサイザー演奏のヴィットリオ・ジェルメッティの比重が高い。イタリアの

工業都市ラヴェンナに住む主婦ジュリアーナ(

モニカ・ヴィッティ)は工場技師の夫ウーゴ(カルロ・キオネッティ)の職場を訪ね、夫の友人で南米

パタゴニアの新工場に赴任予定の技師コラド(

リチャード・ハリス)を紹介される。コラドはジュリアーナが交通事故で1か月の入院後、時おり日常生活に支障を来すノイローゼに罹っているとウーゴから聞く。幼稚園児の一人息子ヴァレリオも神経過敏な母ジュリアーナの様子に戸惑っている。そんな中コラドの友人たちとのパー

ティーが海辺のロッジで催かれジュリアーナの気晴らしになったかに見えたが、窓外に見える停泊中の外国船が伝染病の標識を掲げているのを見たジュリアーナはロッジから飛び出し車を暴走させ、桟橋の突端に急停車して蒼白になって出てくる。コラドはジュリアーナと二人きりで会い、入院中に自殺未遂を図った女性患者の話は自分のことで、友人たちには話したが夫には打ち明けられない、と語る。ウーゴが出張した日、ヴァレリオが体の麻痺を訴え幼稚園を休む。ジュリアーナはヴァレリオに孤独な少女のおとぎ話をし、ヴァレリオの精神性の麻痺が回復してショックを受けたジュリアーナはコラドのアパートを訪ねる。息子からも必要とされなくなって、自分の病気の原因は誰からも必要とされていないのからとわかった、とジュリアーナはコラドにすがりつき、コラドの

パタゴニア赴任に着いていきたいと洩らすがコラドには応えられずジュリアーナを抱くが、ジュリアーナは苦痛と冷淡さしか示さず、「私は不貞の妻になるくらいは回復したわ」とつぶやく。コラドの出発後、ジュリアーナは息子ヴァレリオと工場の見える通りを歩き、鳥は煙突の毒の煙で死なないの?と息子に訊かれて「鳥は毒だと知っているから避けて飛ぶのよ」と答える。

本作の公開直後にアントニオーニは「

カイエ・デュ・シネマ」誌で

ゴダールと対談し(翻訳『

作家主義』リブロポート刊に収録)、

現代社会批判的な要素を指摘する

ゴダールの質問にことごとく本作の内容は楽観的な意図によるもので文明の発達に対するヒロインの

適応障害の回復を描いたものであり、工場の風景も新しい美として描いている旨の発言を残している。公害問題が取り沙汰されるのは世界的にも'70年代を迎えてからなのだが、映像表現のための誇張としてもあまりに毒々しい色彩の煙や

排気ガスに批判的描写を見る

ゴダールの方が当然なので、どう観てもこの殺風景な

工業都市での生活がヒロインを本能的に怯やかしているようにしか見えない(特に

ゴダールの見方が社会派的とは言えず、

ゴダールはむしろアントニオーニより映画には審美的であることが多いので、その上で『赤い砂漠』の文明批判的側面にアントニオーニの変化を感じたのは矛盾していない)。

トニーノ・グエッラとの共同脚本は『夜』『太陽はひとりぼっち』と続いてきたが本作は原案もグエッラにより、プロットは前2作よりさらにシンプルになったためか台詞も少なくなっている。

色彩設計のためかこれまでB/W撮影では自在に動いていたカメラがほぼ固定ショット中心になり、その分カット割りが増えて引きの構図が多い。次作では自然な色彩と人工的な色彩の配分が成功するが、本作ではとかく原色が強調されて(対談でも

テクニカラーの色調整の苦心に触れている)、おそらくアントニオーニの意図以上に人物より背景の強調された映像になっている。ヒロインの

精神疾患はアントニオーニの作風を意識した

ベルイマンの『鏡の中にある如く』'61への再回答の観があり、

ベルイマン作品の

統合失調症という設定は精神医学的に不適当とされているが、ヒステリー症状では本作と似たヒロインの病状を描いている。

ベルイマンは本作を観てますます怒って『仮面/ペルソナ』'66を作ったのではないか。狂気を特別視しない

カトリック国のイタリアと狂気を躍起になって治療しようとする

プロテスタント国の

スウェーデンの違いがあるように思える。また狂気の原因に性的不満を暗示する

ベルイマンと異なり、アントニオーニ映画は性そのものを問題とはしない。

モニカ・ヴィッティ主演作は『情事』『夜』『太陽はひとりぼっち』から本作までヒロインのタイプは実際にはかなり幅があり、共通点を上げれば常に男性主人公より醒めていることだが、アントニオーニの自作解説のように「生活環境への

適応障害に陥った」ヒロインの回復物語というよりもこの映画のラストシーンはヒロインがストレスへの強度を強めたようにしか見えない。『夜』と本作は病人を描いて共通点があり、パー

ティー場面を描いて

フェリーニの『

甘い生活』との対比を誘うが、やはり

フェリーニの誇張癖に対してミニマムな語り口にアントニオーニの特質を見る。映画全編を覆う不安感はヴィッティ主演四部作に限らずこれまでのアントニオーニ作品では『さすらい』と1、2を争うが(『さすらい』も父娘の二人連れを上手く描いていた。本作の子役の使い方もさりげなく上手い。本作は出奔しないヒロインを描いた女性版『さすらい』かもしれない)、カラー作品の実験性から生まれた効果であり、タイプの異なるヒロイン像をその都度見事に演じてきたとはいえヴィッティは名女優に成長していくタイプではないし、アントニオーニ作品に名優は要らないにしても次回作も

モニカ・ヴィッティ主演作であってほしい、という気持には至らない。私生活でも

事実婚関係を解消した事情があったらしいが、本作でヴィッティ主演作が最後になったのはやり尽くしたという感じもする。最初からその意図と思えばヴィッティをカラー映画で最高に美しく撮る、主演格の俳優はヴィッティ一人で、ドラマのすべてはヴィッティに集中させる(実際ヴィッティ不在のシーンはほとんどない)などヴィッティ一人舞台の映画なのも納得がいく。『さすらい』の主人公のように死なせはしなかったし、『鏡の中にある如く』のように重態化させもしなかった。それが本作をシンプルに充実させもし、物足りなくさせもしているように思える。

●9月11日(月)

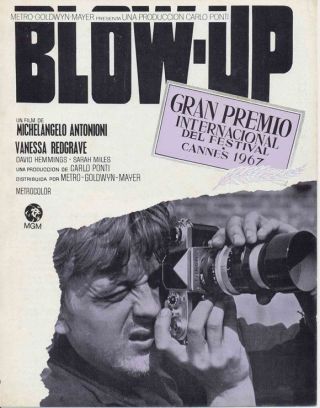

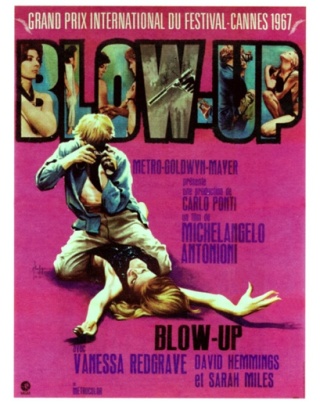

『欲望』Blow-Up (イギリス/MGM, ブリッジ・フィルムス'66)*111min, Metrocolor; 日本公開昭和42年(1967年)6月

・

カンヌ国際映画祭パルム・ドール(グランプリ)、全米批評家協会賞作品賞・監督賞受賞、米

アカデミー賞監督賞ノミネート。アルゼンチンの作家フリオ・コルサタル(1914-

1984)の短編小説から採ったアントニオーニの原案を

トニーノ・グエッラと共同脚本化した長編劇映画第10作でアントニオーニ初の(唯一の)イギリス映画。

カルロ・ポンティ製作、カルロ・ディ・

パルマ撮影、音楽はついにデビュー作以来のジョヴァンニ・フスコが降板し

マイルス・デイヴィス・

クインテット在籍時の

ハービー・ハンコック(当時26歳)が起用され、本作以降1作毎に音楽は異なる。現代イギリスを舞台にした作品は第2作『敗北者たち』第3部に先例があるが、長編全編で現代の流行最先端都市「スウィンギング・ロンドン」の風俗を描き、全編イギリス人俳優による英語映画に仕上げた異色作で、以降アントニオーニは遺作長編『愛のめぐりあい』まで多国籍~無国籍映画の製作に徹することになる。冒頭、ロンドンの街をトラックに乗った白塗りの街頭演劇劇団が走る。ファッション写真の売れっ子スター写真家青年トーマス(

デイヴィッド・ヘミングス)は挑発的な撮影セッションを終えると、出版予定の写真集のため車を広大な自然公園に走らせ風景を撮るうちに、遠くで中年男と

若い女の

カップルが戯れる姿を認める。トーマスは

カップルも写した写真も多数撮るが、公園を去ろうとした時写した

カップルの

若い女(

ヴァネッサ・レッドグレイヴ)にフィルムを買い取りたいと迫られる。トーマスは断るが、

若い女ジェーンは有名人のトーマスのアトリエを突き止め色仕掛けまでしてフィルム買収を要求する。トーマスは偽のフィルムを渡してジェーンを返し、公園のフィルムを現像して検討する。ジェーンの視点を追うとある時点で藪からピストルで

カップルを狙う手が写っており、ある時点からはジェーン一人になり、その視点の先を拡大すると藪の中に倒れて、死んでいると思われる中年男がいた。トーマスはエージェントに相談しようとするが流行

仕掛人のエージェントは多忙で捕まらない。トーマスは公園を再訪し中年男の死体を確認するが、帰宅すると写真はネガごと盗まれている。トーマスは街を彷徨し、

ヤードバーズ(本人たち出演)のクラブ・ギグで

ジェフ・ベック(本人出演)のギター・クラッシュを見た後エージェントの居場所を突き止め遺体発見現場への同行を乞うが、パー

ティーでラリったエージェントはトーマスを相手にしない。翌日トーマスが現場を訪ねると死体はなく、公園に乗り込んできた街頭演劇劇団がパントマイムのテニスを始める。球は大きく逸れてトーマスの近くに転がる。トーマスは一座の見守る中でありもしない球を拾い上げると、コートの中に投げ入れる。

ヴァネッサ・レッドグレイヴは同年のイギリス映画で『

モーガン』

カンヌ映画祭主演女優賞を受賞しているが本作では大役の割には印象が残らない。ヘミングス演じる主人公の流行ファッション・カメラマンには実在のモデルがおり、20歳でジャーナリズムの寵児だったという人物。

アメリカのヒッピー文化に少し早く進行した'60年代半ばのロンドンの若者文化とは軽薄だが生産的でもあり、ヒッピー文化にはない頽廃的要素も含んでいた様子が伝わる。本作でロンドン、次作でカリフォルニアに目をつけたアントニオーニのジャーナリズム感覚はあまりに流行への興味があからさまで評価の下落を招いたのだが『欲望』も『

砂丘』もヨーロッパ的感覚から島国イギリスや新大陸

アメリカを捉えており、次の『

さすらいの二人』'75を含めた英語映画三部作は『情事』からの三部作との振幅の広さを示して成功した作品と見なせる。実際は『情事』三部作で定着したはずのアントニオーニの評価にうさん臭さを感じていた批評家や観客の比率が圧倒的に多く、英語映画三部作はそうした

潜在的な批判者層にアントニオーニ批判の恰好の例証となっただけで、『情事』三部作に「わからない」と懐疑的だったのが英語映画三部作で「ほら見ろ」と表面化したということになる。先に

ボルヘスがおり、

コルタサルやガルシア=

マルケスを筆頭とするラテン・

アメリカ文学の国際的な紹介の本格化より早く目をつけたアントニオーニの着眼はなかなかで(

コルタサルへの文学的評価は別として)サスペンス映画として動き出すまでの導入部は主人公を取り巻くロンドン文化を描いて必要な描写ではあるが冗長でもある。第2作『敗北者たち』以来の若者映画だが『敗北者たち』は誰も観ていないので当時本作が唐突な作風転換に見えたのはもっともだろう。こんな若くて傲慢かつ喰えない青年をアントニオーニが主人公にするとは誰も予想しなかった。サスペンス映画になってからの躍動感は抜群で、ロンドンの街はおおむね茶色(茶色は原色すべてを包みこむ)、自然公園(ハイドパーク?)は緑、とロケーション自体の色彩的統一もあるからカラー映画でも『赤い砂漠』のような無理がない。この色彩的統一の勘を掴んだのが次作以降でも生きることになる。英語映画三部作はアントニオーニ流スリラー映画三部作でもあって、主人公がネガの1コマ1コマを分析していく現像室のシークエンスは台詞など独り言が少しあるだけだが次々とスチール・フィルムのプリントを現像していく過程だけでサスペンスを作り出している。ここでもアントニオーニの

ミニマリズムの本領があって、本作の発想の原点はロンドン文化の描出よりも「写真の現像」にあるというか、この二つを衝突させたものだろう。さらに

ジェフ・ベックと

ジミー・ペイジが同時に在籍した1966年後半6か月の

ヤードバーズのミュージック・クリップがまるまる1シークエンスを占めている。映画では9月に録音してあったスタジオ音源と'66年10月14日のセット撮影音源を組み合わせたものでリップ・シンクとライヴ収録を編集したものだが(サントラ盤ではスタジオ音源の完奏版を収録)、ギター・クラッシュは台本通り(もともと

ザ・フーがキャスティングされており、フーはギター・クラッシュのステージが名物だった)とはいえ、ベックによると「モタモタした撮影で本気で怒っていた」(ミュージシャンの感覚では映画撮影など当然苛々するだろう)のが画面からも伝わる。

ジミー・ペイジのアクションがもう

レッド・ツェッペリン時代の動きになっているのも面白い。このキャスティングには因縁があって、ニューヨークのバンドの

ヴェルヴェット・アンダーグラウンドがデビュー前にメンバーの

ジョン・ケイルの単独渡英でデモ・テープを持って回り、当初ヴェルヴェットに決まりかけたが

ザ・フーのマネジメントのプッシュでフーに変わって(もともとロンドンの人気バンドだし)脚本が完成され

プリプロダクション時点でスケジュールがフーのツアーと重なると判明、フーの代役として

ヤードバーズが選ばれた経緯があるらしいが、その結果ベック&ペイジ同時在籍の短い過渡期の

ヤードバーズ映像が残された、と歴史的な幸運が降って沸いた映画でもある。

ハービー・ハンコック初のサントラもかっこいい(例によってオープニングとエンド・タイトルくらいしか使われない。サントラ盤はジャズ・ロックの名盤)。

ヤードバーズのシークエンスはラストの野外ハプニング劇団のテニス・パフォーマンスを予告し対比的な効果を上げており、ストーリーの上ではどちらも本筋とはまったく関係ない無駄なエピソードだが現実とイマジネーションが主人公の中で一体化する、というプロットを読み取れば映画の冒頭の劇団登場から主人公のフォト・セッションを長々描いてロンドン文化を浮かび上がらせる一見冗長な前半も無駄な導入部ではまったくないのに気づかされる。前作『赤い砂漠』よりもさらに徹底して主人公の不在の場面は映画全編にほとんどなく、冒頭とラスト・カットでのみ主人公が不在で、ラスト・カットでの不在は主人公の消滅を感じさせる。本作の

カンヌ映画祭グランプリがアントニオーニのキャリアの分かれ目になってしまったが、英語映画三部作はアントニオーニ作品でも独自の支持があっていい。特に本作はアントニオーニ流スリラー映画としては三部作中もっとも明快な作品でもあり、例外的な部分(女性キャ

ラクターからの視点が一切ない)と典型的な部分(不確かな認識にプロットの中心を置く)をともに備えてやはり代表作のひとつに数えてもいい。ただしこれまで『

甘い生活』以降の

フェリーニのように人為的な事柄は描かず日常から異様な映像を切り取ってきたアントニオーニがついに本作のラストではやってしまった。次作でもそれが踏襲されるのはアントニオーニには苦肉の策という感じがするのが唯一の弱点かもしれない。

●9月12日(火)

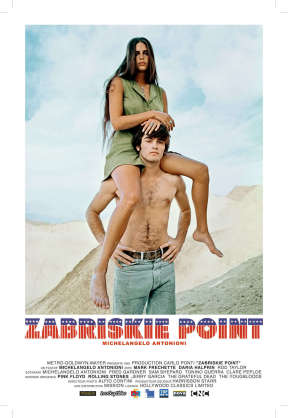

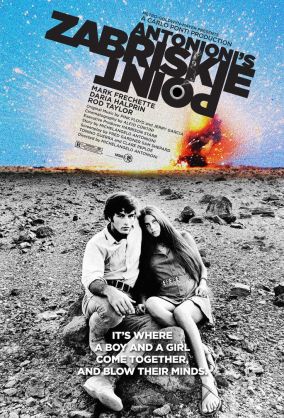

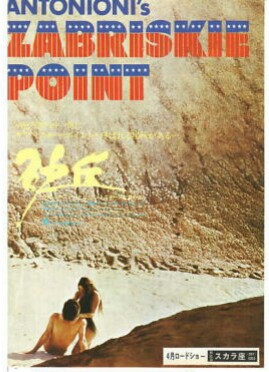

『

砂丘』Zabriskie Point (

アメリカ/MGM'70)*114min, Metromancolor; 日本公開; 日本公開昭和45年(1970年)4月

・

カルロ・ポンティ製作、カルロ・ディ・

パルマ撮影に本作の音楽は

ピンク・フロイド(アルバム『Ummagumma』'69録音と同時期)に依頼し、ジェリー・ガルシア(

グレイトフル・デッド)の録り下ろし曲にヤングブラッズ、

カレイドスコープら数組の

アメリカの若手バンドの既成曲を使用。アントニオーニの原案にいつもの

トニーノ・グエッラに加え

アメリカ作家の

サム・シェパード、フレッド・ガードナー、クレア・ペプローを共同脚本に迎えた長編劇映画第11作にして前作の商業的・批評的大成功から一転して

興行収入惨敗、酷評の嵐に遭い'70年代劈頭を飾るディザスター・ムーヴィーと悪名高いアントニオーニ初の(唯一の)

アメリカ映画。主演のマーク・フレチェット、ダリア・

ハルプリンは本作がデビュー作で役名もマークとダリア。学園紛争に沸く

南カリフォルニアの某大学。運動には熱心だが、孤独な一匹狼のマークはロサンゼルスの警察当局が武力鎮圧に踏み切ったと聞き、ピストルを持って大学に駈けつける。一方、

砂丘開発会社に弁護士アレン(ロッド・テイラー)の愛人でアルバイト秘書として働くダリアは上司との同行を断り、瞑想のために砂漠地帯の「

死の谷」に向かう。大学の銃撃戦の鎮圧を逃れたマークは小型飛行機を略奪し一人、砂漠地帯へ立つ。ダリアの車を発見したマークは、飛行機で空中から彼女をからかう。着陸したマークはダリアに車への同乗を頼み、学園紛争と飛行機盗難のニュースを知っていたダリアは承知で頼みを請け負い、広大な

砂丘の中、ザブリスキ・ポイントの座標の一帯で戯れる。出発した二人はパ

トロール中の警官の不審を買うが、ダリアの機転でその場をやり過ごす。ダリアはマークを警官射殺事件の犯人と疑うが、マークは否定する。ダリアを残し、飛行機を返すため空港に向ったマークは、待ち構えて警官隊に銃殺される。そのニュースをカー・ラジオで聞いたダリアは、

砂丘に建つロッジが大爆発するスローモーションの光景を幻視する。

長編劇映画第1作『愛と殺意』から20年かかって第11作、というのは

ロベール・ブレッソンや

ルキノ・ヴィスコンティほどではないにせよ毎回相当難産な映画作りをしてきたのを彷彿とされ、アントニオーニの系譜にある

テオ・アンゲロプロスや

アンドレイ・タルコフスキー(両者ともに

トニーノ・グエッラ脚本の作品を作っている)も寡作で知られるのを見ると(

ヴィム・ヴェンダースのような例外もあるが)、多作のきく作風ではないのは容易に想像できる。

ヌーヴェル・ヴァーグの主流監督でも

ゴダールを例外として

トリュフォーは大のアントニオーニ嫌いを公言し、

エリック・ロメールはアントニオーニと

ヴェンダースをまとめて「

実存主義映画」と批判的に皮肉った。

ヴェンダースとアントニオーニを分けるのは、アントニオーニには

アラン・レネとともに現実と想像力の関係に力点があることだろう。

吉田喜重が日本では同じ課題をさらに一貫して追求しており、映画という想像力の産物の現実性は

吉田喜重の映画ではより多層的になっている。

英米的な合目的的現実掌握よりもラテン的な分析的方法の明晰さでは

吉田喜重の存在は日本映画では珍しい。ところで『欲望』のラスト・シークエンスがこれまでアントニオーニが禁じ手にしてきた作中の露骨な虚構性とすれば、本作のラスト・シークエンスの

砂丘のロッジ大爆発も

インパクトは十分だが『欲望』のパフォーマンスよりも付け足し感が強く、数えてみたら少なくとも12台のカメラを異なるポジションに配置して撮影している。その爆発の瞬間と宙に舞う屋根やら壁やら家財道具類をスロー再生で5分間あまり

モンタージュし、

ピンク・フロイドの「ユージン斧に気をつけろ」が流れるのだが(

ピンク・フロイドはアルバム1枚分のサントラを制作したがオープニング・タイトルとロッジ爆発シークエンスしか使われなかったのでアントニオーニをこき下ろしているし、実際フロイド以外の既成音源やジェリー・ガルシアの提供曲の使用の方が頻度では多い)、この意味するところは明らかでヒロインが

砂丘の果てで青年との出会いを経て見出した認識の映像化であり、

ジョナス・メカスのコラム2回に渡る批評「『

砂丘』を擁護する」(『メカスの映画日記』所収)で指摘されている通り青年ではなくヒロインがこの光景を見ることで真の主人公になっており、過去の作品を見渡してもアントニオーニ作品は常に男性より女性が知的であることに言及されている。特に本作の青年の行動の幼稚さはヒロインとの対照を意図したとすれば未熟な政治主義の戯画化になるが、男性主人公の知的な低さのために作品の力が弱まっているともするのが「無理な注文は承知だが」と前置きつきのメカスの見解で、メカスも承知していると思うがそこまでくると

映画作家の人間観自体が俎上に上がってくる。アントニオーニの映画では男はいつも狼狽しているか出たとこ任せであり、それを明晰に描けるからにはアントニオーニ自身は知性と肉体感覚のバランスが取れている映画監督だが、ドラマの上で知的な男性像を描くのは苦手としている。『愛と殺意』で昔の恋人の夫殺しを拒み続ける男、『夜』の死期の近い末期ガンの批評家、『欲望』の何もないところに謎を発見しあと一歩まで謎のありかに近づく青年、というのがアントニオーニ映画の知的男性像の限界で、本作が弱いのはドラマが動き出すのが青年とヒロインが出会う中盤までが青年を主人公にあまりに偶発的な展開なのでほとんどシナリオが見えてこない。良い意味なら良いのだが『欲望』では成功したスリラー映画仕立てが本作では

裏目に出たかのようなのが気になる。脚本の5人共作が現代

アメリカを描く上で必要な頭数だったにしても、前半については一本の強い筋が見えてこない。日本のテレビ放映では1時間半枠用に日本語吹き替えで実質70分(約45分カット!)の短縮版を観ることができたが(『

イージー・ライダー』『ファイブ・イー

ジー・ピーセズ』や

モンテ・ヘルマンの『断絶』も同様)、大バジェットの大作とするよりも小品に仕上げた方が本作の場合良かったのではないか。とにかく見所は青年とヒロインが

砂丘で出会ってからで、呆れるくらいだだっ広い

砂丘の光景には

シュトロハイムの『グリード』'24の

死の谷以来連綿と

アメリカ映画に描かれてきた西部の果ての果てが息づいており、本作の原題「

ザブリスキー・ポイント」の道標の実景に主演の二人がたどり着けば映画は目標を達成している。またアントニオーニ映画初になるのは屈託のない性愛をあっさり描いたことで、よく本作について言われる

アメリカン・ニュー・シネマとの関係よりも大陸西端の広大な移動と広大な

砂丘と男と女、まずそこに発想がありラストの大爆発は終末論や黙示録的なものというより始まりを告げる一種のビッグバンと受け取れる。するとやはり青年が自分から巻き込まれに行った反体制紛争に端を発するスリラー映画仕立てのサブ・プロットはメカスの指摘通り対比的なものとしてしか生きてこないので、『欲望』で成功した尻すぼみの結末(アントニオーニ作品は第1作からほぼすべて尻すぼみだが)を青年の側の結末に、例外的に『さすらい』のラストのカタストロフがあったようにヒロインにはカタストロフの結末を与えているが結果的には相殺しあっている観がある。だが『欲望』の完成度とどちらに映画の未来を賭けるかと言えば『

砂丘』の冒険を取りたい気持にもなるし、『

砂丘』が永遠の失敗作である限りは映画にはまだ未知の領域があるだろうし、大体いつもアントニオーニは崖っぷちで映画を作っているので失敗も成功も変わりがない。『愛と殺意』から10年を経て『情事』、さらに10年を経て『

砂丘』とは進歩や成熟、変化とは別の(第1長編の時点でアントニオーニは38歳だった)、経験の累積から生まれた自然な何かが映画に現れているようで、これはいわゆる劇映画の映画監督のキャリアとしてはそれまでなかった、

プライヴェート・フィルムの

映画作家に近いものを感じる。