チャップリンの映画デビューの初期キャリアはデビュー会社のキーストン映画社時代('14年)、移籍してエッサネイ映画社時代('15年)、さらに移籍してミューチュアル映画社時代('16年~'17年)の3社の時期に分けられ、キーストン社では11か月間に短編35編・長編1本で週給150ドルだった給料は(キーストン社では俳優として入社したので、監督・脚本を任せられるようになった11作目からは手当も加算されたと思いますが)、エッサネイ社への移籍は週給1250ドル(監督・脚本手当も含む)、年間14編という契約になり、さらに'15年半ばにはすでに移籍先を探していた

チャップリンが'16年に移ったミューチュアル社では週給1万ドル、年間12作という当時の映画スター中最高の報酬の契約を結びました。さらに重要なのはエッサネイ社ではプロデュース権は会社側にあって、それが企画の会社指定、公開時のタイトルや字幕、編集、公開時期などを勝手に会社にいじられてしまう等の問題を起こしていたのですが、ミューチュアル社との契約では破格のギャラの代償にプロデュースの全権を

チャップリンが握ることに成功したので、これは失敗すればリスクが高い契約ですが、成功すればプロデューサー権として利益率も

チャップリン本人に膨大に入ってきます。エッサネイ社との契約ではプロデュース権まで踏み切れなかったのはデビュー2年目の経歴の浅さもあるし作品が興行的失敗作に終わった時のリスクも考えてのことだったでしょう。しかしエッサネイ社への14編をすべて自作脚本・監督でヒットさせた

チャップリンは、ミューチュアル社との年間契約12編ではもうヒット作を作る自信もあれば、稀に凡作や興行的失敗作が出てしまってもすぐ挽回できる目算もあったのだと思います。この年

チャップリンは映画デビュー3年目、契約時26歳と思うと5歳からの芸人歴があるとは言えこの自信には恐るべきものがあり、現代の映画産業では

チャップリンのような急激な出現と出世はまず不可能と思えば、

チャップリン個人の才能とまだ若かった映画産業自体の文化的交差が可能にした奇跡としか言いようがなく、その点ではグリフィスやガンス、シェストレムや

シュトロハイム、

ムルナウや

エイゼンシュテインのようなサイレント時代の天才映画監督でさえも

チャップリンほどの幸運にはめぐりあわせなかったと言うべきでしょう。そうした意味でも大衆文化の中から生まれた芸術的結実として、

ボブ・ディランよりも前に

チャップリンこそが劇作家としての

ノーベル文学賞受賞者でなかったのは(

スウェーデン・アカデミーは反

共産主義ですから、

共産主義シンパと見なされてハリウッドからイギリス帰国せざるを得なくなった後年の

チャップリンが外されたのは無理もありませんが)映画自体に対する軽視としていささか癪に障るもので、ディランのような存在はディランが前例を作ってしまった以上起こり得ますが、

チャップリンが受賞しなかった以上映画が

ノーベル賞の対象になる可能性はないでしょう。その点でも

チャップリンは映画史100年に一人の存在でした。現に今でも

チャップリンの初期短編は100年を越えて観続けられています。それも今観ても面白い古典喜劇映画として。2018年の新作映画で2120年になっても楽しんで観続けられている映画があり得るでしょうか。

●12月16日(日)

「

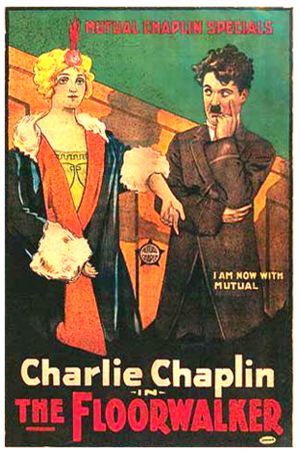

チャップリンの替玉」The Floorwalker (Mutual, '16.May.15)*29min, B/W, Silent :

https://youtu.be/AxFndQWuJ2I

ミューチュアル映画社時代(MutualMovie Company Era)での'16~'17年に

チャップリンが製作・発展した12編の2巻ものの短編映画はいずれも映画の古典中の古典と言うべき風格があり、キーストン社、エッサネイ社時代の傑作名作佳作と並んで

チャップリン自身も含むのちの喜劇映画の原型はミューチュアル社での12編までですべて出揃った、としても差し支えないものです。エッサネイ社ではまだタイトルやクレジットの様式は短編ごとにまちまちでしたが、ミューチュアル社でプロデュース権を得た

チャップリンは黒地に白抜きの四角で縁取りしたロマン書体の作品タイトル、やはり黒地に白抜きでロマン書体のキャスティング・タイトル(俳優としての

チャップリンはCharlie Chaplin名義を使っています)、スタッフ・タイトルとしては黒地に白抜きのイタリック書体で「Photographed by

Roland H. Totheroh. (and William C. Foster.)(フォスターはミューチュアル社側のカメラマンで、ミューチュアル社第4作「午前一時」まで

チャップリンの専任カメラマンのトサローと共同カメラマンを勤めたあとユニヴァーサル社のチーフ・カメラマンになり、さらにフォックス社の重鎮になります)、「Written and Directed by Charles Chaplin.」と、トサロー撮影と脚本・監督

チャップリンを記したクレジット・タイトルが出ます。はっきりとミューチュアル社第1作からこのタイトル様式を打ち出し統一したので、'15年内にエッサネイ社への契約満了作品を完成した

チャップリンがミューチュアル社第1作である'16年号月公開の本作「

チャップリンの替玉」までに移籍後の作品フォーマット、おそらくこれから製作する12編の作品内容のヴァラエティと製作・公開順序までほぼ構想は出来あがっていたに違いなく、そうでなければクレジットタイトル様式の統一まであらかじめ決めてかかるとは思えません。そうした意図は

チャップリン作品というブランドの確立で、1編1編は毎回異なる趣向がある、しかしどの短編も

チャップリンのブランドが捺してある、という非常に強烈な主張です。

D・W・グリフィスは超大作『

アメリカの創生』'15、『

イントレランス』'16で解説・台詞タイトルすべてを黒地に白抜きで四角に縁取り、下辺中央に「DG」と自分のイニシャルを入れて監督の自己顕示欲に一部の批判を買いましたが(これは熱烈なグリフィス信奉者の

バスター・キートンが畢生の大作『

キートンの大列車追跡(

キートン将軍)』'27でグリフィスに倣って字幕タイトルすべてに「BK」とイニシャルを入れる、というオマージュを捧げました)、サイレント時代の映画はそれほど監督個人に属する製作が可能だったということです。

そうした周到な心構えで発表されたミューチュアル社移籍第1作「

チャップリンの替玉」は、次作「

チャップリンの消防夫」とともにおそらく意図的にキーストン社時代の作風に似せられて作られたもので、仕上がりはキーストン社時代の短編より各段に丁寧で密度が高く、きめ細かいものですが、まず当時としては最新の

エスカレーターとエレベーターつき高級デパートを舞台にしている題材で同時代の観客の興味を惹く趣向です。「The Big Store.」という字幕とともにデパートの売り場が映り、続いて「横領がバレた!逃げよう」と売場主任(

ロイド・ベーコン)が支配人室に飛びこんでくる、支配人(エリック・キャンベル)と売場主任は現金のありったけをカバンに詰め始め、秘書の

エドナ・パーヴィアンスは我関せずの様子で机に就いています。さあ逃げよう、というところで売場主任は引き出しを支配人の頭に食らわせて気絶させ、一人でカバンを持って逃げようとします。実はこの売場主任の

ロイド・ベーコンが

チャップリンと瓜二つの口ひげを生やしており、

サイレント映画でもありますし冒頭しばらくはこの主任が

チャップリンかと思ってしまう仕掛けがあり、支配人室と平行して描かれるのが

チャップリン本人が売り場のあちこちで店員(

アルバート・オースティン)と揉める様子が描かれ、それに乗じて男性客(レオ・ホワイトら)や女性客たちが次々デパートの売り物を万引きします。万引き犯人と疑われて店員に追われた

チャップリンは

エスカレーターを駆け上がった勢いで支配人室に突入し、逃げようとしていたベーコンと向き合った

チャップリンは鏡があるのかと同じ動作をくり返し(のちに

マルクス兄弟が『我輩はカモである』'33で流用します)、自分そっくりの他人だと気づいたベーコンは「君は仕事が欲しいだろ、僕はチャンスが欲しいんだ」と紙幣数枚で買収し、

チャップリンと衣服を交換します。この二人のシーンは真横からスクリーン中央で鏡対照に撮られており、ズボンの着替えだけは二人とも机の裏に回るのが滑稽味を増しています。カバンを持って飛び出していったベーコンは当然客の

チャップリンと間違えられて店員に追われることになり、売物主任になった

チャップリンは売り場で店員にいばりちらしますが、女探偵(シャーロッテ・ミノウ)が二人の動向をうかがい、ベーコンはカバンを売り場に残して私服刑事たちに連行されてしまいます。客の忘れ物かとカバンを支配人室に持ち帰った

チャップリンはカバンの中の札束に仰天し有頂天になり、パーヴィアンスに預けて売り場に戻りますが、部屋の隅で気絶していた支配人がようやく起き上がります。本物の支配人は横領罪で逮捕されたことを知った店員たちに再び

チャップリンは追われる身となり、さらに支配人からも追われてデパート中は大混乱に陥って、

エスカレーターを上る下るで追う方も追われる方もくたくたになったデパート中は客が万引きし放題になり、エレベーター・ホールに逃げこんだ

チャップリンを店員たちや支配人が追いつめたところにエレベーターが落ちてきて、エンドマーク。このいい加減さがキーストン社由来というか、まるで「8時だよ!全員集合」のようなどさくさ紛れのサゲですが、本作は大好評の大ヒット作となりました。この程度のものならいくらでも作れる自信があった上にやや趣向・手法的な冒険・実験作を作っても旧来の手法の延長で挽回できる、と確認できた作品でしょう。慎重な

チャップリンは次作「

チャップリンの消防夫」でもオーソドックスな短編喜劇でその辺りをだめ押しします。

●12月17日(月)

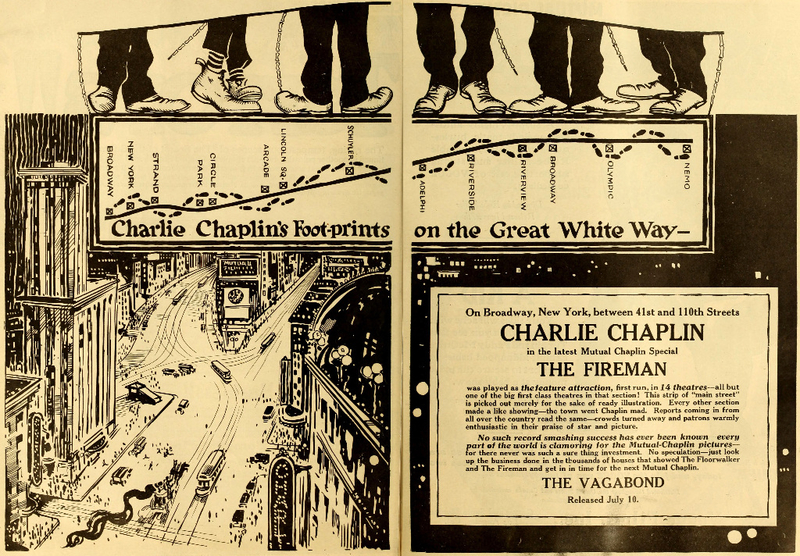

「

チャップリンの消防夫」The Fireman (Mutual, '16.Jun.12)*25min, B/W, Silent :

https://youtu.be/yGTsIJ5HJfA

前作「

チャップリンの替玉」には実は

エドナ・パーヴィアンスをほとんどヒロインとして活用しない、という実験がありました。それでもデパートという舞台の趣向とミューチュアル社移籍第1作という話題で前作は大ヒット作になり、本作は前作を上回るさらなる大ヒット作になります。エリック・キャンベルの消防署長に

チャップリンを始めとして

アルバート・オースティン、ジョン・ランド、ジェイムズ・ケリーらの消防士たちがここでは「キーストン・コップス」と同じ役まわりで揃いの制服男たちの消防署内のドタバタ劇が前半を占め、この前半はアクションによる視覚的ギャグの連続なので撮影の冴えとともに前作「

チャップリンの替玉」のデパート内の追っかけ劇同様即興的な要素と計算されたギャグの配分では申し分なく、プロットの上ではほとんど前振りでしかない部分です。本作の場合は前半と後半がはっきり分かれた作りになっているのが「

チャップリンの替玉」と違うところで、署長に初老の田舎紳士(

ロイド・ベーコン)が娘(

エドナ・パーヴィアンス)を連れて密談しにきます。紳士はこっそり署長に「家に保険金をかけて燃やすから消防隊をよこさないでくれ。代わりに娘を嫁にやるから」と耳うちします。署長の指示で通報には応じなくていいと言われた消防士たちはギャンブルを始め、他方火事が発生した別の家の男(レオ・ホワイト)が火災報知器も無視され、電話も電話線ごと切られ、消防署に怒鳴りこんできますがギャンブルに夢中の

チャップリンたちはホワイトを叩きのめします。署長はパーヴィアンスとデートして家まで送り届けます。娘が帰宅して階上に上がったと知らない

ロイド・ベーコンは家に放火、署長が消防署に戻ってレオ・ホワイトは自分の家の火事を訴え、ようやく消防隊は出動します。疾走する消防車から署長とホワイトは振り落とされ、それでも到着したホワイトの家をさっさと消火します。一方、燃えさかる家の3階の窓から助けを呼ぶ悲鳴をあげる娘に気づいたベーコンは(どうして居場所がわかったか説明はありませんが)ホワイトの家の火事を消し終えた消防車に駆け寄ってきて、

チャップリンは猛然とパーヴィアンスを助けに向かい、1ショットで地上から3階まで壁の窓枠や庇を登ってパーヴィアンスを助け出して抱え、パーヴィアンスを抱きおろしながら地上まで降りてきて、ぐったり地面にのびます。ホワイトが俺の家はどうなったと駆けつけてきて、パーヴィアンスは

チャップリンを介抱し、

チャップリンは突然起き上がってキスして立ち去り、エンドマーク。前作「

チャップリンの替玉」では

チャップリンそっくりのデパート売場主任を演じた

ロイド・ベーコンが本作ではパーヴィアンスの父親の初老の田舎紳士ですから、ウェズリー・ラッグルスといい後年の監督キャリアの方が有名ですが、俳優時代も実に達者な役者だったのに感心します。もちろん本作を初めてテレビで観た小学生の頃は

ロイド・ベーコンもウェズリー・ラッグルスも知りませんでしたが。本作の題材はエッサネイ社時代の「

チャップリンの舟乗り生活」と同工異曲で、あちらは保険金をかけた船を船長に命じて沖で爆破させようとしたら娘のパーヴィアンスが密航しているのに置き手紙で気づき、事情を知らない船員の

チャップリンが助ける、という話でした。本作のパーヴィアンスはあくまで「救出されるヒロイン」役とは言えヒロインではありますが、観ていて面白いのは後半の救出劇なのに映画の印象はストーリーなど無きに等しい前半の消防士たちのドタバタ劇です。あとに残るのもそういう印象なので、キーストン社的な前半とエッサネイ社以降の作風の後半が割れていて、面白いけれど構成は難がある、成功作なのか失敗作なのか評価が分かれる作品になっている。しかし前半の消防士コメディだけで本作は大ヒットし、初期短編時代の

チャップリン作品でも高い人気を誇る作品です。

チャップリン本人やミューチュアル社としては「ヒットすればいいや」というところでしょうが、これも

チャップリンの勢い任せの強引さが出た方面に入るのでしょう。その反省が次作「

チャップリンの放浪者」のしっとりとしたメロドラマに表れるのです。

●12月18日(火)

「

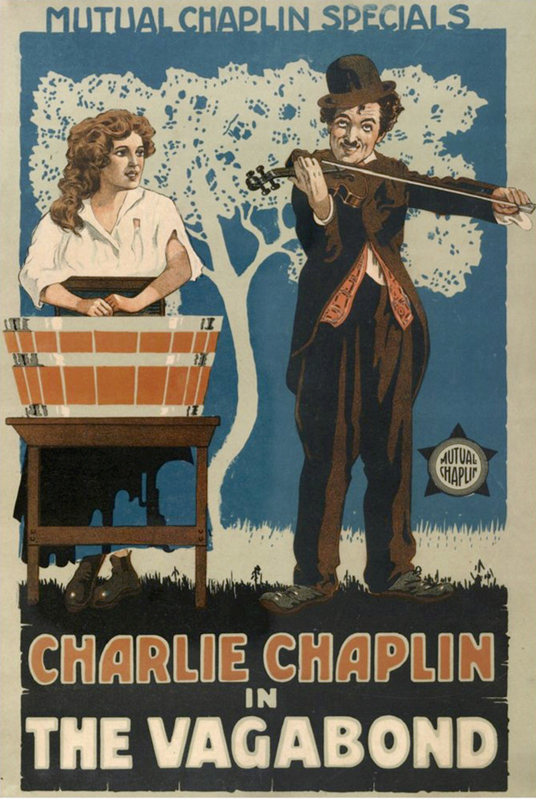

チャップリンの放浪者」The Vagabond (Mutual, '16.Jul.10)*23min, B/W, Silent :

https://youtu.be/F8B-hz8soSM

エッサネイ社時代を経ていながらキーストン社時代の作風をない交ぜにしたような前2作から一転してメロドラマ短編を計った「

チャップリンの放浪者」はまさに満を持しての野心作だったでしょう。

チャップリンのキャ

ラクターこそこれまでのコメディ短編の

チャップリンを踏襲してコミカルですが、首領(エリック・キャンベル)や妖術師(レオ・ホワイト、老婆に女装)らにこき使われるジプシーの少女(

エドナ・パーヴィアンス)に情けをかけた流しのヴァイオリン弾きの

チャップリンが少女の身なりを綺麗にしてやり、少女は

チャップリンを慕う。水くみに出た少女が野外写生中の画家(

ロイド・ベーコン)の目にとまる。画家のモデルになっているうちに少女の心は画家に傾く。画家は少女の

肖像画を展覧会に出品し、大評判を呼んだ少女の

肖像画を観た裕福な老婦人が少女の腕のあざを見て「私の子だわ!」と画家とともに少女を引き取りに来る。画家と老婦人に手を取られて自動車に乗る少女を画家と握手して

チャップリンは見送り、遠ざかるまで立ち尽くしている。

チャップリンは悲しんで住みかにしている馬車に体当たりする。「真実の愛に気づく」と字幕、自動車の中で引き返してと絶叫する少女。自動車は引き返してきて、ヴァイオリンを持った

チャップリンを乗せて去っていきます。

チャップリンはこの結末に別ヴァージョンを作り、自動車は引き返しては来ず、

チャップリンは馬車に体当たりしたあと川に投身自殺を図ろうとして一旦通りがかりの老婆に救われますが、結局水中に没していく、というものだそうです。冒頭には流しのヴァイオリン弾きの

チャップリンが「商売仇」の路上楽団(ジョン・ランド、

アルバート・オースティン、ジェイムズ・ケリーら)に負けて通行人はみんな路上楽団の方に

投げ銭していき、

チャップリンは帽子をまわしますが誰も小銭をくれない。そこで

チャップリンは野原に行ってボーッとし、金桶で洗濯中のみすぼらしいジプシーの少女を見かけて「慈善事業でもやるか」と少女にヴァイオリンを弾いてやり、

チャップリンが弾くヴァイオリンに合わせて洗濯がはかどるようなので突然急速調で弾くと少女も慌てて急速調になる、元のテンポ、また急速調と少女をからかうのですが、こき使われている少女の身の上に気づいてからぼさぼさで虱だらけの髪を洗ってやり、服を整え、髪型を結って見違えるような身なりにしてやります。

チャップリンの

少女愛好趣味は『サーカス』'27あたりから顕著になり『ライムライト』'52で頂点に達しますが、こんな早い時期にももうそれが顕れている。また喜劇映画の

チャップリンが本作のような喜劇風味もあるとはいえ主流映画のメロドラマと言って通るような作品を作るのは、コメディを期待する観客に対しても挑戦だったでしょうが、結果は無駄のない構成とリアリティに配慮した描写と展開、因果物めいた偶然の母娘再会ドラマですが当時は「ジプシーは子供をさらってこき使う」という偏見があったのでそういう偏見をなぞった仕組みですが、今日本作をジプシー偏見(差別)の作品として退けるのは逆に歴史的な差別を隠蔽することになるでしょう。「

チャップリンの替玉」を一気に『モダン・タイムス』'36の先駆作とするのはやや無理がありますが、本作がのちの『キッド』'21や『巴里の女性』'23、『街の灯』'31のメロドラマ性につながるのは言うまでもなく、こうした

チャップリン作品のメロドラマ性は日本では

松竹新喜劇や『

男はつらいよ』に受け継がれていくのです。