ミューチュアル社時代の

チャップリン短編12編は本当にヴァラエティに富んでいて、系列として数作ずつ傾向をまとめることもできますが、先立つキーストン社時代・エッサネイ社時代の短編、後年のファースト・ナショナル社での諸作や長編に徹して寡作になった

ユナイテッド・アーティスツ社以降の記念碑的名作群まで、ミューチュアル社時代の短編12編が砂時計の漏斗の部分のように

チャップリン作品の全エッセンスを凝縮したかのようで、習作時代のすべてがここに流れこんで圧縮精製され、ファースト・ナショナル社以降の大輪の花を咲かせたと言えるほどです。ミューチュアル社時代の

チャップリン短編全12編が必ずしも名作傑作秀作佳作ばかりではなく、これは軽く流したなと思われる作品もあるのですが、そうした小編まで含めて仕上がりの水準の高さは目が覚めるほどで、調子の落ちた作品や手落ちのある作品は見当たらないと言っていい。充実期に入った、安定した

チャップリンのブランドはついにデビュー3~4年目のミューチュアル社短編群で確立されたと見なせ、これら12編は

サウンド・トーキー時代の'32年に1編あたり1万ドルの版権料で

チャップリンから買い取った

RKOラジオ映画社によって音楽がつけられて再公開され、長い人気を保つことになります。キーストン社時代・エッサネイ社時代の短編と較べても早いうちにまとめてレストア版が作成されたので保存状態も画質も良く、またサイレント時代の終焉からまだ間もないので音楽も初公開時のムードをよく再現したものになっており(ただし

RKO社のレストアは1分18~20コマで撮影・公開されていた

サイレント映画を、トーキー上映機の1分24コマで上映してそれが通例になってしまう、という、20世紀末まで長い間見直されず改善されなかった通弊も生みました)、ファースト・ナショナル社第1作の中編「犬の生活」'18は

チャップリンは押しも押されぬ大家としての風格を築きあげますから、初期短編時代を締めくくるミューチュアル社の12編はある意味、

チャップリンの映画キャリアの全貌を顧みる際にもっとも重要な時期だった、とも言えそうです。今回の3編も非常に好調な

チャップリンの名作傑作佳作が並び、また'16年5月のミューチュアル社第1作「

チャップリンの替玉」から'17年1月の第9作「

チャップリンの勇敢」まで月1作ペースで新作発表してきた

チャップリンは、'17年にはミューチュアル社との12本契約後の移籍先を探して残り3作を「

チャップリンの霊泉(

The Cure)」('17年4月公開)、「

チャップリンの移民(The Immigrant)」('17年6月公開)、「

チャップリンの冒険(The Adventurer )」('17年10月公開)と飛び石的な変則公開にしますから、ミューチュアル社作品は第9作までと最後の3作は製作・公開ペースのためにやや調子が違うとも見えるので、第9作「

チャップリンの勇敢」(とそれに向かう第7作「

チャップリンの舞台裏」、第8作「

チャップリンのスケート」)は、レギュラー・ヒロインの

エドナ・パーヴィアンスやこの時期枚作

チャップリンの仇役を勤めたエリック・キャンベルの役割の強調もあって、一旦ミューチュアル社でのクライマックスに位置する作品とも言えるものになっています。

●12月22日(土)

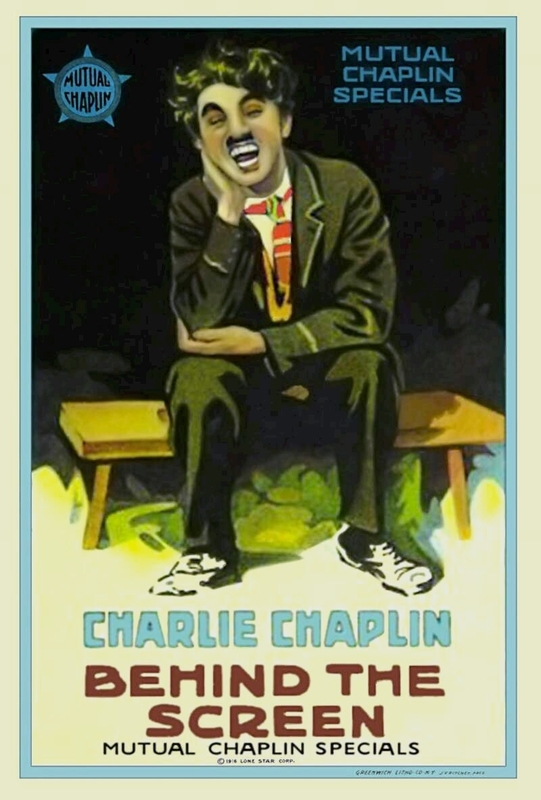

「

チャップリンの舞台裏」Behind the Screen (Mutual, '16.Nov.13)*24min, B/W, Silent :

https://youtu.be/odjJ6AZ1sU8

本作はキーストン社時代のまだ監督昇進前の第6作「新米活動屋(A Film Johnnie)」'14やエッサネイ社第1作「

チャップリンの役者」'15のような作品タイトル通りの映画撮影所の舞台裏を描いた

スラップスティック短編で、女優志願でハリウッドに来たものの何のつてもない

エドナ・パーヴィアンスをヒロインに、道具方の親分

ゴリアテ役にエリック・キャンベル、子分

ダヴィデ役に

チャップリンと、他に主要キャストと言えるような配役はない撮影所の撮影風景をいばった巨漢のキャンベルとこき使われる

チャップリンのかけあいで見せていく展開です。

ゴリアテと

ダヴィデとはもちろん

旧約聖書の人物にかけて字幕でそう呼ばれているだけの徒名ですから、日本流に言えば弁慶と牛若丸みたいなもので、撮影所のしがない裏方を

ゴリアテと

ダヴィデと呼ぶところに

チャップリン流の皮肉とねじれたユーモア感覚があり、これが

アメリカ喜劇映画を発明したキーストン社総帥の天才監督マック・セネットの、純

アメリカ的な軽妙さと、イギリス生まれの

チャップリンの異なるところです。あどくないパーヴィアンスは撮影所に到着して映画人らしい通行人に「女優になるにはどうすればいいの?」と訊き、呆れられて途方に暮れますが、実際パーヴィアンス自身が女優になる苦労など経てこなかった

映画女優で、

チャップリンがエッサネイ社第1作「

チャップリンの役者」をシカゴの撮影所で製作した時に目にとまったシカゴの会社秘書がパーヴィアンスで、ぜひ自分の映画に出てくれとすぐにカリフォルニアの撮影所に移って撮った第2作「アルコール夜通し転宅」からパーヴィアンスはいわば

チャップリン個人の専任女優として

映画女優の道を歩むことになった人で、

チャップリンが監督・脚本に徹したパーヴィアンス主演のメロドラマ長編『巴里の女性』'23を事実上の引退作に30作の

チャップリン映画に出演したのが

映画女優パーヴィアンスのほぼ全部の映画キャリアになりました。ミューチュアル社に続くファースト・ナショナル社('18-'23)時代にパーヴィアンスをヒロインに出来ることはやり尽くした

チャップリンは、自ら(

チャップリン、グリフィス、フェアバンクス、ピックフォードと)創設した

ユナイテッド・アーティスツ社移籍('23-)第1弾に

チャップリン自身の出演しないパーヴィアンス主演のメロドラマ長編を作り、それをはなむけに20代末になっていたパーヴィアンスを引退させたことになります。本作は映画撮影の裏側を

チャップリンとキャンベルの四苦八苦を通して面白可笑しく描いた小品でプロットらしいプロットはなく、パーヴィアンスは女優の仕事に就く方法がわからないならと撮影所を男装して見学中にキャンベルに裏方助手に雇ってもらえないかと申し入れ、汚れ仕事ですから若くてやる気があるならと二つ返事でキャンベルはパーヴィアンスを雇い、キャンベルのいないうち

チャップリンは新入りのパーヴィアンスに先輩風を吹かしているうちに帽子を脱がして豊かな髪から女の子だと気づいてしまい、もちろん美貌のパーヴィアンスですからキスしてしまいます。親方のキャンベルが通りかかって目撃してしまいますが、髪をしまった男装のパーヴィアンスは美少年なので

チャップリンたちを見ても「あいつらはそういう趣味なのか」と気づいていないふりをします。その頃不満を抱えた裏方スタッフたちがダイナマイト爆破による

ストライキの準備を進めています。クライマックスは隣接したスタジオの同時撮影で、一方は厳粛な歴史映画、他方はドタバタ喜劇映画のクライマックス・シーンの撮影に入っています。ドタバタ喜劇映画の

パイ投げ合戦が歴史映画のキャストやスタッフたちまで飛んできて、歴史映画組も怒って騎士や槍兵隊が応戦し、

ストライキ派のダイナマイトが

誤爆してスタジオは崩壊、寸前に逃げ出していた

チャップリンとパーヴィアンスの抱擁とキスで、エンドマーク。まあ、これは趣向を楽しめばいい短編なので「新米活動屋」や「

チャップリンの役者」よりもいっそう冴えた描写と演出で見応えのあるものになっており、裏方仲間たちの昼休みの食事シーンでパンしか持ってきていない

チャップリンが隣の裏側

アルバート・オースティンの弁当をいかにつまみ食いするか、とか、歴史映画の監督役のヘンリー・バーグマンと喜劇映画の監督役の

ロイド・ベーコンのいかにもそれ風の風情の違いなど、ストーリーを直線的に進めていくのではなく映画撮影の裏側をいろいろな角度から的確に注意深く観察していくのがこの小品を充実した短編にしていて、こうしたバックステージものは『サーカス』'27や『ライムライト』'52までつながっていくものでもあれば、戦場労働や工場現場の描写として『担え銃』'23や『モダン・タイムス』'36前半で最高の達成に応用されることにもなる。「新米活動屋」や「

チャップリンの役者」ではまだそこまではうかがえませんが、本作にはもうそういう映画に進む指向の片鱗が見えます。一見他愛ない小品と言えどもあなどれないゆえんです。

●12月23日(日)

「

チャップリンのスケート」The Rink (Mutual, '16.Dec.4)*24min, B/W, Silent :

https://youtu.be/_Fj1CUyUVHI

このスケートはローラー・スケート場で、当時は

アイス・スケート場は寒冷地でないと技術的に作れなかったので

アイス・スケートに代わるものとして発明されたのがローラー・スケートでした。本作は

チャップリンがフレッド・カーノ一座の芸人時代に学んだ隠し芸のスケート芸を大々的にフィーチャーした短編で、2組の

カップルを絡ませて風刺劇にした設定や

チャップリンが偽貴族になりすますプロットはエッサネイ社時代の「

チャップリンの海水浴」や「

チャップリンの女装」、ミューチュアル社での「

チャップリンの伯爵」の発展ですが、そこに

チャップリンのスケート芸の場を設けて見せ場の多い作品になっており、ギャグの豊富さと多彩さでもドラマの中小に特殊な趣向(本作の場合ローラー・スケート場)の場を設ける手法でも、後続の喜劇映画に絶大な影響を与えた傑作です。またオムニバス映画やドキュメンタリーなどで

チャップリン映画の抜粋場面などがあると「

チャップリンの悔悟」の結末の後ろ姿や「午前一時」の酔ってベッドと格闘するシークエンス、「

チャップリンの質屋」の時計解体場面などと並んで初期短編から抜粋されるのが多いのが本作のスケート場面で、こういう数十秒観ても観客の印象に焼きつく場面が多いのが

チャップリンの強みになっている。サイレント喜劇の後輩のロイドや

キートンの個性や才能は

チャップリンに劣らないものですが、

チャップリンほど一発でわかりやすく観客に訴えるものではないので、もちろんロイドや

キートンにも必笑の瞬間的ショットはありますが

チャップリンほど多く多彩というわけにはいきません。本作の

チャップリンはフランク・コールマンが店長のレストランの給仕で、給仕仲間のジョン・ランドとはケンカ相手で、

チャップリンが客と引き起こすトラブルにランドが巻きこまれ、ランドと

チャップリンのケンカに

アルバート・オースティンのコックが巻き添えをくらって

チャップリン以外のランドかオースティンが店長にどやされる、という具合です。映画冒頭は

エドナ・パーヴィアンスのヒロインとその父のジェイムズ・ケリーが自宅でくつろいでいる場面から始まり、それからレストランで客のエリック・キャンベルにとんちんかんな給仕をする

チャップリンが描かれます。キャンベルが去るとキャンベルの夫人役のヘンリー・バーグマン(女装)が来店し、レストランに来ていたパーヴィアンスの父のケリーと好い仲になる。こうした間に

チャップリンとランドのケンカが平行して描かれます。仕事を終えた

チャップリンは制服からいつもの

チャップリンの服装に着替えてスケート場に向かいます。スケート場でキャンベルとまた会ってしまった

チャップリンはスケート中のパーヴィアンスをナンパしようとしているキャンベルを妨害し、ここは長い見せ場ですがとどのつまりはキャンベルを巻いて

チャップリンはパーヴィアンスと逃げ出します。パーヴィアンスは

チャップリンに感謝し、

チャップリンが貴族の肩書きの名刺を渡すとパーヴィアンスは自宅のパー

ティーに

チャップリンを誘います。

チャップリンが去ったあと友人の女性(シャーロッテ・ミノウ)と出会ったパーヴィアンスはミノウもパー

ティーに招待し、ミノウはキャンベルの昔の女でばったり会ったキャンベルを「友達(パーヴィアンス)に紹介するわ」とパー

ティーに誘います。一方キャンベル夫人のバーグマンから今度いつ会えると電話を受けたパーヴィアンスの父ケリーはバーグマンをパー

ティーに誘います。パー

ティー当日、ミノウは現在の恋人の

ロイド・ベーコンを伴って現れますがキャンベルとバーグマン夫妻ははちあわせてびっくり、パーヴィアンスもキャンベルが来ているのでびっくりし、父娘・夫妻で左右に分かれた玄関先に偽貴族の

チャップリンが到着して

チャップリンも父娘・夫妻もみんなびっくり、ミノウとベーコンがポカンとしているうちにキャンベルとバーグマン、ケリーとパーヴィアンスみんな一斉に

チャップリンの袖をつまみ暗に関係をバラすな、と訴えます。邸内ローラー・スケート・パー

ティーが始まりますがミノウとベーコン、パーヴィアンス以外はみんなレストランで

チャップリンにひどい目にあっているので足の引っ張りあいになり、全員転倒の大混乱にそもそもあいつは偽貴族じゃないかと警官が呼ばれ、到着した警官に

チャップリンは逃げ出して通行車のバンパーにステッキを引っ掛け後ろ向きに逃走し、ローラー・スケートで一列になって追う一同は将棋倒しに転倒して、車に牽かれて逃げおおせる

チャップリンの姿で、エンドマーク。たった2巻、24分の短編映画の中で

チャップリンは何という達成を遂げてしまったのでしょうか。しかもこの達成は次作「

チャップリンの勇敢」でさらに高みに上るのです。

●12月24日(月)

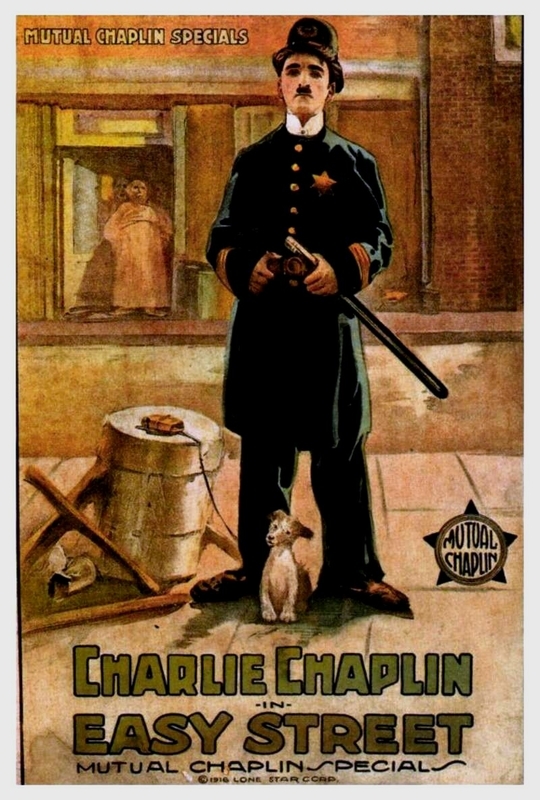

「

チャップリンの勇敢」Easy Street (Mutual, '17.Jan.22)*27min, B/W, Silent :

https://youtu.be/RIc6i62ftmA

前書きの通りにミューチュアル社で'16年5月から毎月1編新作を製作・公開してきた

チャップリンは9編目の本作でひと息つき、12編の契約満了までの残る3作は「

チャップリンの霊泉」が'17年4月公開、「

チャップリンの移民」が6月公開、「

チャップリンの冒険」が10月公開と、ミューチュアル社と契約更新するかさらなる移籍先を探すかでじらしていたとしても毎月の連続発表はなく、ミューチュアル社としても会社の規模からそうそう巨額の契約更新はできませんから移籍は時間の問題だったでしょうが、おそらく一作一作を連作のように累積効果を狙って工夫を重ねていた

チャップリンは、毎月発表の最後を一旦思い切った力作で締めくくって観客やミューチュアル社にこれでどうだ、と問いかけたのでしょう。絶望してうなだれた浮浪者の

チャップリンが「HOPE MISSION」と看板のある伝道所に入る。

アルバート・オースティンの牧師の宣教にも上の空で讃美歌も読めないので隣の母親に抱かれた赤ん坊(ノンクレジットですが、

エリッヒ・フォン・シュトロハイムJr.だそうです)に見せてやるような

チャップリンは、礼拝後にオルガン弾きの奉仕をしている娘(

エドナ・パーヴィアンス)の美しさに心を奪われ(逆光気味に実に美しく撮られています)、信徒たちに回している最中に盗んでいた

献金箱を返してパーヴィアンスと牧師に握手して出て行きます。ここでパーヴィアンスに気づいた

チャップリンのバストアップ、パーヴィアンスのバストアップの切り返しショットはこれまでの

チャップリン映画になかった情感あふれる切り返しショットで、切り返しの

モンタージュは映画の歴史ではこの頃まだ発展途上でしたが、

チャップリン作品に限って言えば本作が初めて

チャップリンが人物と人物の切り返しショット(人物の視線と対象物の

機械的な切り返しショットは習熟していましたが)を映画の要に使って大成功した作品です。見つめあう男女の切り返しショットがどれほど映画では強い力を持つかを映画100年史でも最大に感じさせる訴求力と説得力があり、この時のために

チャップリンのキャ

ラクターとパーヴィアンスのヒロインは満を持していたのだ、と感じ入ります。更正を決意した

チャップリンは警官募集の

掲示板を観て、

アルバート・オースティン二役の警察署長の分署に警官になり、警察署を出ると入っていった時

チャップリンの浮浪者姿を見ていたチンピラがあざ笑うので警棒でぶちのめします。一方管轄のスラム街イー

ジー・ストリートでは巨漢のエリック・キャンベルが数十人のチンピラをぶちのめし、ノビたチンピラから小銭を奪います。この左右対照の袋小路のセットはこれまでの

チャップリン映画でもこれほどのものはなかったほどの完璧なリアリズムに撤したらセットで、エリック・キャンベルの大暴れに完全に左右対照に分かれてイー

ジー・ストリートの新ボスの出現に恐々とするチンピラ集団の動きの演出はミュージカルの集団バレエのように見事です。すでに到着していた警官たちはみんなキャンベルにぶちのめされており、キャンベルは新米警官の

チャップリンを威嚇してガス灯の柱をひんまげます。

チャップリンにつかみかかろうとするキャンベルの頭ををガス灯のランプの箱に突っ込み、ガス栓をひねってキャンベルを意識不明にさせます。

チャップリンはノビたキャンベルを警察に通報し、警官たちは10数人がかりでキャンベルを運んでいきます。ボスを倒した

チャップリンが歩くとチンピラたちは散らしたように逃げます。

チャップリンはいかにも貧しげな万引き女(シャーロッテ・ミノウ)を見逃してやりますが、実はこの女はキャンベルに虐待されている妻なのがあとでわかります。

チャップリンはパーヴィアンスが奉仕する児童施設を訪ねて一緒に子供たちの世話をしますが、警察署で意識を取り戻したキャンベルは手錠を引きちぎり、10数人の警官に一斉に警棒で殴打されてもまるで応えず警官たちをぶちのめしてチンピラたちを引き連れ児童施設の

チャップリンを強襲、

チャップリンは児童施設を出て追いかけられ、追って出たパーヴィアンスは

麻薬中毒者(

ロイド・ベーコン、ウィリアム・ギレスピー)の巣窟に監禁されてしまいます。追っかけのすえキャンベルの住むアパートに着いた

チャップリンはミノウと再会し、金庫を窓から落として再びキャンベルを気絶させ、チンピラたちはまたまた逃げ出していきます。

チャップリンはパーヴィアンスを探してもぐり酒場を突き止め、パーヴィアンスがヘロイン注射をされそうになったその時に酒場の床の穴からパーヴィアンスと

麻薬中毒者の間に落下します。きょとんとして尻に刺さった注射器に気づいた

チャップリンは突然爆発的なパワーを発揮、

麻薬中毒者たちやチンピラたちをぶっ飛ばしてパーヴィアンスを救出します。そして再び伝道所が「THE NEW MISSION」と新しく大きな看板のついてイー

ジー・ストリートの袋小路の奥に建てられ、これまで出てきたチンピラたちがエリック・キャンベルとシャーロッテ・ミノウも含んで正装して交通巡査の

チャップリンに礼儀正しくあいさつして伝道所に入っていきます。そしてパーヴィアンスが

チャップリンを迎えにきて、イー

ジー・ストリートの奥に鎮座する新伝道所に入っていき、エンドマーク。ヘロイン注射器の注射針に尻餅をついて爆発的なパワーを発揮、というのはさすがに戦後の映画からはタブーになる描写ですが、これは歴史的作品でもありますし

麻薬中毒者はネガティヴに描かれヘロイン奨励の意図などない偶発的事故がたまたま

チャップリンとパーヴィアンスの危機を救った、という描き方ですので、大らかに見ることにしましょう。そういうご都合主義もありますが、本作ほど

チャップリンが浮浪者から一転して、英雄的なキャ

ラクターに変貌する作品はこれまでなく、警察署全体はギャグ混じりとしてもキーストン社以来のコメディ・リリーフとしての警官の描き方ではありません。

チャップリン映画は反権力姿勢を一貫するので本作のような

チャップリン自身が警官となって秩序の回復者となるのは本当に珍しく、その点でもパーヴィアンスへの愛に絞って違和感を薄めたのはギリギリの線であり冒険だったでしょうが、2巻・27分の短編でほとんど

長編映画の構成を備え、各場面の圧倒的な演出とセットの様式性を利用したリアリズムとミュージカル=バレエ的なモブシーン演出、息の抜けない意外かつ緊密な展開と伏線の回収と

チャップリンが'1916年末までには完成させていたであろう本作の完成度は空恐ろしいもので、'16年度の

アメリカ映画の最大の問題作はグリフィスの『

イントレランス』(9月公開)で複雑な4時代の平行プロットが同時進行して全編200分にもなる大作ですが、グリフィスのような実験的な大長編への指向と

チャップリンのシンプルで凝縮力を極めた短編のどちらもがほぼ同時にこれまでの

アメリカ映画の最高水準を示した、'16年という早い時期にそのどちらもが達成されたのは驚嘆すべきで、

チャップリンの「

チャップリンの勇敢」はグリフィスの先駆的な

ストリート・ギャングもの「ピッグ・ストリートの銃士たち」'12、マファアによる強制人身売買を描いたジョージ・ローン・タッカーの『暗黒街の大掃蕩(魂の運搬)』'13、

ストリート・ギャングの世界から足を洗う青年を描いた

ラオール・ウォルシュの『リゼネレーション(更正)』'15などのリアリズム・社会問題テーマの短編・長編に負うところもありますが、本作のように公開当時に即「ダグラス・フォアバンクス映画のように颯爽として、しかも

チャップリン映画のコメディ味が満喫できる」というほど広く受け入れられるものではなく、究極の野心作『

イントレランス』にいたってはあまりの実験性にグリフィスを生涯苦しめる経済的打撃となりました。「

チャップリンの勇敢」まで毎月

チャップリンの新作が続けば次作以降への期待はますます高まろうというもので、まさに

チャップリンはここで最強の切り札を切ったと言えるのです。