氷見敦子「千石二丁目からバスに乗って仕事に行く」(『氷見敦子詩集』昭和61年=1986年刊より)

『氷見敦子全集』

思潮社・平成3年=1991年10月6日刊

(氷見敦子<昭和30年=1955年生~昭和60年=1985年没>)

千石二丁目からバスに乗って仕事に行く

氷見敦子

十月九日/くもり。風が冷たくなった。

千石二丁目のバス停。いつもの老人が先に来ている。

不忍通りを走る車の流れが、蠅の群のように、

眼球を這いあがっていく。球の面にそってのぼりつめ、

そのまま、つる、つるりと、向こう側へ滑り落ちて、姿を消す。

消す。次々と、車が「神隠し」に会う。向こう側に、

消えた車は、いまでは、永遠、という通りを、

走っている。きっと、不忍通りが、

宇宙に続いているのだ。

九時四二分。上野松坂屋行きのバスが現われて、

わたしの眼球のなかに、飲み込まれる。

*

夢のなかでも

その女を目撃した

わたしはしばしば自失し、

急速に冷えていく細胞のひとつになることもできる (そのまま

目玉の奥にとり憑き

女の背後から極彩色の羽が生えてくるのを見据えている

ある日、熱に浮かされたような声の霊が

わたしの喉から溢れて

生き物のように跳ねまわった

遠い星の風に煽られたまま

離ればなれになってしまったあとも

女の思いだけが強く残されている街へ来ている

男の下宿先を訪ねては

毛深い腕一本、足一本と掴み出してきたのだ

血の流れるほどきつく爪を立てる女が

いつのまにか上野広小路あたりまで運ばれてゆき

風も絶えてしまう

遠い星からもぎとってきた形のない記憶だけが

わたしから抜け出している

*

バスが千駄木三丁目を通っていく。

次の団子坂下には、地下鉄千代田線千駄木駅がある。地下から、

ひとかたまりの人々が湧き出し、信号が変わるのを待っている。

表通りから横へ入った道を歩くと、まゆみさんの実家があった。

女子大生立ったころ、わたしは、千駄木へ行ったことがある。

まゆみさんの家を、訪ねたことがある。わたしたち、

応接間で、レコードをかけ、会話する。

まゆみさんが、ピアノをひく。わたしが、

ピアノをひく。まゆみさんが、歌をうたう。わたしは、緊張して声がかすれる。

四年前、銀座の地下通路で、わたしたちの生きる道が別れた。

あのとき、わたしの手を強く握りしめた、まゆみさんの、

ぬくもりは、もう、日本にはない。フランスの、

どこかの通りで、幼い男の子の手を引いている。

ぬくもりが、わたしから薄れていった。

あの日から、わたしを取り巻く、もの、すべてが、

不思議な仮面をつけて、遠ざかっていく、というよりも、

わたしが、空気の抜けた風船のように、萎んでしまう。

みるみるうちに、萎んでいくので、わたしは、

かつてわたしであったものの、断片、

にすぎない、

肉体が金縛りにあう。精神が冥王星のように凍えてしまう。

やがて、女の手が、わたしの内側にびっしりと生え、

うっそうと茂り始める。

*

交差点に立つ女が

風に合図をするように片手を振っている

タクシーが急速に近づいてくるあいだに

手は山火事のように燃えあがり

女の肩からもぎとられては

頭上の空間を突き破って消滅してしまうこともあるが

いまでは媚びるようなしぐさをする手の宇宙に

かつてわたしであった女が隠れているのだ (と思う

気ままに時間を飛び越えていく

手の妄想だけが肉体からはみ出し動きまわった

わたしはバスに乗るたびに

熱心に女の手首を見つめてしまう

衣服の下にある腕を想像する (きっと

腕と腕をしなやかな蔓のように絡みあわせて愛しあった女が

どこかにいて

バスの客となって現れる

そのとき、わたしたち

永遠に吊革を握りしめることだろう

*

水族館前でバスを降りる。

法華クラブのわきの道を入ってすぐ、池の端門をくぐる。

心音図研究室のある建物と、道ひとつ隔てた向こうに、

実験用の野良犬が飼われている、小屋が、あった。

わたしは、不用意に開け放された部屋のなかに、

腹部を切開された犬を、見たことがある、あるいは、

内臓のはみ出したからだで、木につながれている犬を、

見たことがある。いっさいの命の光が、失われた、犬の目には、

死の膜がかかっている、わたしは、

硬直した犬を運んでいる白衣の女が、生き生きと輝くのを、

見たことがある。

ねばっこい、血糊のついた、犬の悲鳴が、

凶器となって、小屋から、溢れ出すのだ。空間を

ぶつぶつと喰いちぎっていく。それは、ほとんど拷問である。

苦痛を訴える、鳴き声が、

鳴き声は、苦痛、そのものとなって、

恐ろしい速度で、ひとの声帯に近づいていく。

そっくりになる。わたしは、犬が、アーイタイ、

アーイタイ、アーイタイ、アーイタイ、と繰り返し、

繰り返し、

ひとの声で、呻くのを聞いた。

拷問されている、ひとの悲鳴が、空へ、

吸いあげられていくのを聞いた。きっと、

犬のなかにうずくまっている、ひとが、いるのだ。犬のなかに、

あの女が、うずくまっていて、殺されるのを、待っている、

そんな気がする。

(同人誌「SCOPE」昭和60年=1985年1月発表)

井上さんのいなくなった部屋で、ひとり……

氷見敦子

十月二九日/午後四時四二分。井上さんが外出する。

「いってらっしゃい」という、わたしの口から、

油のように流れ出た言葉の上を、井上さんが滑って出ていく。

わたしは、ひとりになる。ひとりで、

午後四時四二分以降の、井上さんのいない、空間を、

所有する。わたしから、ひめごとが現われて、音楽のように、

溢れ出してしまう。部屋いっぱい、「わたくし」という存在、

あるいは、内なる闇が、肉体の輪郭を越えて、繁殖する。

無数の、枝を伸ばす。枝を、伸ばして、ぼうぼうと茂り始める。

わたしは、古代の植物である。わたしが、密林となり、

葉のすきまから、含み笑いをこぼしている。こぼれ落ちて、

井上さんの、いない、いなくなったあとの、部屋で、わたし、

ひとりになる。わたしが、たっぷりと、ひとりであることに、

狂っていく、ことに、快感を覚える。女が、混沌として、

わたしである、宇宙に、溶け込んでいくのだ。

*

夕暮れになると

女の棲む部屋が石榴のように割れてしまう

ぼおーっと赤みの射し込んだところに

赤ん坊が生みつけられていて

妊婦の影ではない

けもののようなものが身を起こすと

またたくまに意識をわたった

畳の向こう

銀河が蛇のように横たわり

巨大な胃が絶えまなく赤ん坊を飲み込んでは吐き出している

全身、輝く鱗でおおわれた赤ん坊が

蜜のように垂れてきて

うっそうとした生命の闇を泳いでいく (いまでは

記憶のかなたで

あたためられてきた女がわたしからはるかに隔たり

夢のなかで無数の赤ん坊を生み続けている

静寂があり

部屋は巨大な器と化して浮かんでいるみたいだ

茫洋とした時間がそのただなかへ絶えまなく送り込まれているのを

感じる

*

午後四時五二分。夕陽が、不忍通りに面したマンションの、

窓、という窓を、打ち砕いていく。風景の細胞、ひとつ、

ひとつから、金色の蜘蛛の糸が、吐き出されている。

澄み切った殺意が満ちている空、いちめん、

「神秘」が、膨張する。

わたしは、黄昏のなかにいて、足元から、井上さんのいない、

部屋が、古井戸のように深まっていく、という感覚に、

おぼれている。「わたくし」という、イメージだけが、

井戸の底へ、向かう。木の葉のように、舞い落ちていく

わたしが、

かつて「わたし」であったものの上に、上に、落葉する。

ひっそりと、夕闇へ降り積っていく、わたしの意識が、

腐葉土のように、闇へ、同化してしまう。肉体が、

闇のなかに溶け、わたしの外へ向かって、広がり始める。

*

闇の裏側でよじのぼってきた

人家の明かりが闇の奥に腐ることもなく続いている

近づけば

けものの目玉を追い落とすような気持になったまま

用心深く玄関を越えている

家族がなまあたたかい塊となって

うずたかく積まれた部屋からもれる赤ん坊のうすら笑いが

目の底へ吸い込まれたあとは

うっそうとした林のなかをどこまでも突き進んでいく

枝のあいだに実った家族の首がゆらぎ

いたるところで粘りつくような息を吐き出している

耳のそばでかさばってきたものを

乱暴に払い落とす

わたしは膝を崩すこともできず

貝のように閉じたからだの奥で強く男を見返している

声のする方に

血が吸い寄せられていくのだという

顔色の青ざめた男の脳のなかに赤ん坊がのりうつり

魂を食べる音が聞こえる

*

午後十時二八分。突然、電話が鳴る。電話の音が、

硝子の破片のように飛び散る。断片が、胃を刺し、ビクッとする。

急いで、受話器を取る。耳に押しつける、と同時に、「はい……」という。

男の声が、受話器のなかからではなく、自分の耳の奥から、

湧くように聞こえる。聞こえてくる、その声は、記憶に刻まれた、

井上さんの声である。あるいは、井上さんとそっくりよく似た声である。

井上さんの声と、そっくりよく似た声、のあいだに、

とらえどころのない闇が、横たわっていて、

呼吸している。闇が、生きもののように、

闇を吸い込んでいる。

男と話している、わたしの声が、不思議な球となって、

闇をわたっていく。球が、にぶく光り、次の瞬間、消滅している、

というよりも、ほんとうは、どこにも届かない声があって、

わたしを呼ぶ、巨大な沈黙が、

受話器の底を、流れる。いまも、流れている。

流れの、数千年の、向こうから、わたしを呼ぶ。

強く、夢の外へ飛び出したあとも、わたしを、

呼び続ける、声。

*

なまあたたかい沈黙が立ち籠めたあと

受話器の向こうから息を引き抜くようにして

女がいなくなっている

無機物に触れたような感触がよみがえり

細胞が冷たい砂の粒に変わっていくみたいだ

それでも漠然とした思いの奥へ強く意識を集中するうちに

悲しみとも

憎しみともつかない目の色が浮き出し

まぎれもなく

わたしだけが選ばれて遠くから見つめられている

からだのどこかに

刃物で光を切り取ったような穴があいていて

少しずつ女の霊気がたまってしまう

見えないものが生き生きと熱を帯びてくる日

記憶に残らない世界が背中のすぐうしろまで来ている

(同人誌「SCOPE」昭和60年=1985年3月発表)

*

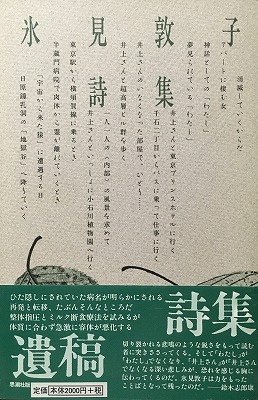

氷見敦子(昭和30年=1955年2月16日生~昭和60年=1985年10月6日没・享年30歳)の没後刊行詩集『氷見敦子詩集』(思潮社・昭和61年=1986年10月6日刊)は第4詩集『柔らかい首の女』(昭和54年=1984年10月刊)の完成した1984年6月以降、1986年10月の氷見急逝までに書き継がれた14篇を制作順にまとめられた詩集で、今回の2篇で詩集の半数をご紹介することになります。氷見敦子の略歴、遺稿詩集『氷見敦子詩集』の制作背景は、これまで引用した5篇をご紹介した際にたどってきました。今回の2篇、

○千石二丁目からバスに乗って仕事に行く (同人誌「SCOPE」昭和60年=1985年1月発表)

○井上さんのいなくなった部屋で、ひとり…… (同人誌「SCOPE」昭和60年=1985年3月発表)

は、いよいよ胃癌の悪化から余命1年に迫った時期の、壮絶きわまりない作品です。日記体の日常から幽冥の境をのぞきこむこれら晩年の詩篇の異様な迫力は一読して明らかですが、これらの詩を書かしめている推進力は氷見敦子が詩人たらんとすることの一種の惰性であり、この場合惰性とは唯一詩を残すことによって生存を確認している必死の作業でもあります。詩集後半の7篇はすでに末期胃癌の宣告が家族と「井上さん」にも告げられた以降の作品であり、「澄み切った殺意が満ちている空」に一歩一歩命を削られていく過程がいよいよ「内臓のはみ出したからだで、木につながれている」「いっさいの命の光が、失われた」「死の膜がかかっている」犬の目のように、「硬直した犬を運んでいる白衣の女が、生き生きと輝く」ように描かれていきます。詩集目次を今回も上げておきましょう。

『氷見敦子詩集』

思潮社・昭和61年=1986年10月6日刊・目次

○消滅していくからだ (女性詩誌「ラ・メール」昭和59年=1984年10月発表)

○アパートに棲む女 (「現代詩手帖」昭和59年=1984年11月発表)

○神話としての「わたし」(同人誌「SCOPE」昭和59年=1984年9月発表)

○夢見られている「わたし」(同人誌「かみもじ」昭和59年=1984年10月発表)

○井上さんと東京プリンスホテルに行く (同人誌「SCOPE」昭和59年=1984年11月発表)

○千石二丁目からバスに乗って仕事に行く (同人誌「SCOPE」昭和60年=1985年1月発表)

○井上さんのいなくなった部屋で、ひとり…… (同人誌「SCOPE」昭和60年=1985年3月発表)

○井上さんと超高層ビル群を歩く (同人誌「SCOPE」昭和60年=1985年5月発表)

○一人ひとりの<内部>の風景を求めて (同人誌「漉林」昭和60年=1985年9月発表)

○井上さんといっしょに小石川植物園へ行く (同人誌「ザクロ」昭和60年=1985年8月発表)

○東京駅から横須賀線に乗るとき (同人誌「SCOPE」昭和60年=1985年9月発表)

○半蔵門病院で肉体から霊が離れていくとき (同人誌「SCOPE」昭和60年=1985年7月発表)

○「宇宙から来た猿」に遭遇する日 (「現代詩手帖」昭和60年=1985年10月発表)

○日原鍾乳洞の「地獄谷」へ降りていく (同人誌「SCOPE」昭和60年=1985年11月発表)