薄田泣菫「破甕の賦」明治33年(1900年)

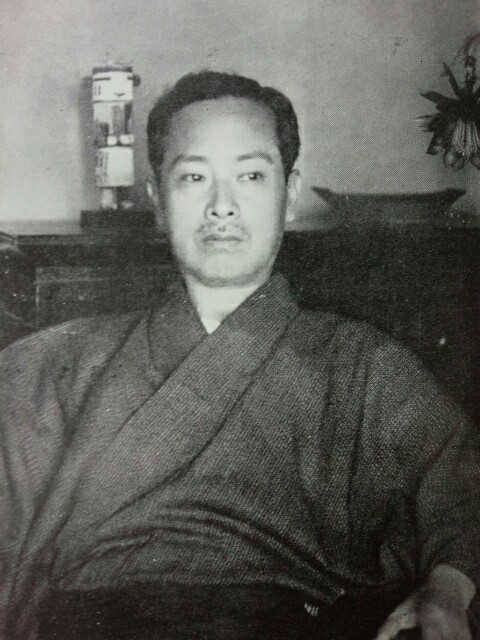

薄田泣菫・明治10年(1877年)5月19日生~

昭和20年(1945年)10月4日没(享年68歳)

破甕の賦

火の氣絶えたる廚(くりや)に、

古き甕(かめ)は碎けたり。

人の告ぐる肌寒(はださむ)を

甕の身にも感ずるや。

古き甕は碎けたり、

また顏圓(まろ)き童女(どうによ)の

白き腕に卷かれて、

行かんや、森の泉に。

裂けて散れる菱形に、

窓より落つる光の

靜かに這(は)ふを眺めて、

獨り思ひに耽(ふけ)りぬ。

渇く日誰か汝(いまし)を、

花の園にも交(か)ふべしや。

唇(くちびる)燃ゆる折々、

掬みしは吾が生命(いのち)なり。

清きものゝ脆(もろ)かるは、

詩歌の人に聞いたり。

善きも遂に同じきか、

古き甕は碎けたり。

あゝ土よりいでし人、

清き路を踏みし人、

そらの上を慕ふ人、

運命甕に似ざるや。

古き甕は碎けたり、

壞片(こはれ)を足にふまへて、

心憂ひにえ堪へず、

暮るゝ日をも忘れ去(さ)んぬ。

(「明星」明治33年=1900年11月)

*

岡山県出身の詩人・薄田泣菫こと本名淳介は明治10年(1877年)5月19日生まれ、明治30年(1897年)5月に文芸誌「新著月刊」に投稿した詩が第一席に入選し、20歳で華々しくデビューを飾りました。明治32年(1899年、22歳)の11月には第一詩集『暮笛集』を刊行、2か月で初版5000部を売り切る人気詩人の座を固め、版元の金尾文淵堂の刊行する文芸誌「小天地」の編集主任に迎えられます。明治34年(1901年、24歳)の10月には第二詩集『ゆく春』を刊行し与謝野鉄幹主宰の詩歌誌「明星」で28ページもの巻頭特集を組まれます。明治38年(1905年、28歳)の5月には代表作「公孫樹下にたちて」(「小天地」明治35年1月)を含む第三詩集『二十五弦』、同年6月には詩文集『白玉姫』を刊行し、明治39年(1906年、29歳)の5月には泣菫最大の名作とされる「ああ大和にしあらましかば」(「中學時代増刊号」明治38年11月)を含む第四詩集『白羊宮』が刊行されました。以降は新作を含む選詩集こそ刊行されましたがオリジナルな詩集は『白羊宮』が最後になり、翌明治40年(1907年、30歳)以降は新聞社入社とともに児童詩や民謡詩、随筆や小説に転じて、大阪毎日新聞社に移ってからのコラム『茶話』は10年あまり続く人気連載になり、昭和20年(1945年)10月4日の逝去(享年68歳)までは随筆家として多数の著作を発表しています。明治末までに代表的な詩集を4冊前後刊行した島崎藤村(1872-1943)、土井晩翠(1871-1952)、蒲原有明(1976-1945)とともに当時「新体詩」と呼ばれた明治30年代~40年代の文語自由詩をリードしたのが藤村、晩翠、有明、泣菫であり、また河井醉茗(1874-1965)、横瀬夜雨(1878-1934)、伊良子清白(1877-1945)で、特に泣菫は柔軟で文語文法からも破格な文体と大胆に多数の造語を含んだ豊かな語彙、抒情に溺れない清新な情感によって、もっとも実験的で難解な作風だった蒲原有明と双璧をなす第一線の詩人とされていました。

この「破甕の賦」は明治33年4月に刊行されたばかりの与謝野鉄幹主宰の詩歌誌「明星」で、史上初の四号活字(約32ポイント)組みという破格の大活字で巻頭作品として掲載され大反響を呼び、のちに第二詩集『ゆく春』に収録された詩篇です。古い甕に「真・善・美」の一致を見出すのはイギリス19世紀初頭のロマン派詩人、ジョン・キーツ(1795-1821)の代表作「ギリシャ古甕の歌」で詠まれて、和歌・漢詩の上に英文学の教養を採り入れようとした明治詩人には馴染みの題材でしたが、泣菫の本作では古甕は人知れず壊れてしまうはかない美として詠われています。明治33年は29歳の島崎藤村が6月発表の連作詩によって詩作を辞め、小説家に転じた年でしたが、藤村が「小諸なる古城のほとり」「千曲川旅情のうた」「胸より胸に」など最後に日本語のロマン派詩の頂点を極めたのと入れ代わりに、ロマン派の提唱する美の破綻をパロディ的に詠んだ泣菫の醒めた批評性は明治の詩を藤村の次の段階に進めたものでした。キーツや藤村の詩のパロディとして「破甕の賦」は軽みの中に辛辣な風諭を潜めていますが、藤村の詩の七・五律(明治33年作品で初めて五・七律を採用)に較べても泣菫の詩は五音・七音にしばしば変則的に偶数音律(四音・六音)を交え、藤村と並ぶ明治30年代詩人の先駆者、土井晩翠が後年まで七・五律を崩さなかったのと対照的に、文語詩でありながら柔軟な口語脈に接近したものでした。「破甕の賦」は寓意詩の形式を採ったロマン派詩のパロディですが、四行七連の構成も非常に明晰で連ごとの暗喩も巧みなヴァリエーションに富み、批評的でありながら自然な流露感に溢れる行文や多彩ながらテーマから逸れない想像力の豊さは、同世代のライヴァルだった蒲原有明の桔屈な文体・技法とも対照をなす泣菫ならではの理知的な技巧でした。

なお蒲原有明は明治時代の四詩集を生涯改稿し続けましたが、有明ほど原型をとどめないほどの改稿ではないものの、泣菫ものちの全詩集『泣菫詩集』(大正14年=1925年、48歳)、自選詩集『泣菫詩抄』(岩波文庫、昭和3年=1928年、51歳)でこの「破甕の賦」を改稿しています。全体にルビが減らされてひらがな表記が増え、反復記号(「ゝ」)が排され、第一連「火の氣絶えたる廚(くりや)に、/古き甕(かめ)は碎けたり。/人の告ぐる肌寒(はださむ)を/甕の身にも感ずるや。」は「火の氣も絶えし廚に、/古き甕は碎けたり。/人のかこつ肌寒を/甕の身にも感ずるや。」と全面的に、第二連では「行かんや、」が「行かめや、」に、第三連の「裂けて散れる菱形(ひしがた)に」は「くだけ散れる片われに、」、第四連の「花の園にも交(か)ふべしや。/唇(くちびる)燃ゆる折々、」は「花の園にも交(か)へめや。/くちびる燃ゆる折々、」に、第五連の「清きものゝ脆(もろ)かるは、/詩歌の人に聞いたり。/善きも遂に同じきか、」は「清きものの脆かるは、/いにしへ人(びと)に聞きにき。/汝(いまし)はた清かりき、」に、第七連の「古き甕は碎けたり、/壞片(こはれ)を足にふまへて、/心憂ひにえ堪へず、/暮るゝ日をも忘れ去(さ)んぬ。」は「古き甕は碎けたり、/壞片(こはれ)を手に拾ひて、/心憂ひにえ堪へず、/暮れゆく日をも忘れぬ。」と、第六連以外はどの連にも改稿が見られます。初稿にあった「告ぐる」「行かんや、」「菱形(ひしがた)に」「交(か)ふべしや、」「唇(くちびる)」「詩歌の人に聞いたり。/善きも遂に同じきか、」「壞片(こはれ)を足にふまへて、」「暮るゝ日をも忘れ去(さ)んぬ。」といった強い表現がことごとく和らげられ、もっと穏やか、または間接的な表現に置き換えられているのが目立ちます。特に「詩歌の人」が「いにしへ人」に、「足にふまえて」が「手に拾ひて」とは大きな違いです。この改稿も首尾が整っているので改稿版で全体の調子が乱れていることはありませんが、すでに完成度の高い初稿版からなるべく辛辣な面を柔らげようとした意図が見られ、この改稿版も成功しているだけに泣菫が明治42年(1909年、32歳)以降新作詩を書かなくなったのがなおさら惜しまれる気がします。

破甕の賦

火の氣も絶えし廚に、

古き甕は碎けたり。

人のかこつ肌寒を

甕の身にも感ずるや。

古き甕は碎けたり、

また顏圓き童女(どうによ)の

白き腕に卷かれて、

行かめや、森の泉に。

くだけ散れる片われに、

窓より落つる光の

靜かに這ふを眺めて、

獨り思ひに耽りぬ。

渇く日誰か汝(いまし)を

花の園にも交(か)へめや。

くちびる燃ゆる折々、

掬みしは吾が生命なり。

清きものの脆かるは、

いにしへ人(びと)に聞きにき。

汝(いまし)はた清かりき、

古き甕は碎けたり。

ああ土よりいでし人、

清き路を踏みし人、

そらの上を慕ふ人、

運命甕に似ざるや。

古き甕は碎けたり、

壞片(こはれ)を手に拾ひて、

心憂ひにえ堪へず、

暮れゆく日をも忘れぬ。

(岩波文庫『泣菫詩抄』昭和3年=1928年5月刊所収)