野生の棕櫚

「悲しみと後悔ならば、おれは悲しみを選ぼう-という結びで終る有名な小説がありました。悔いはなくても悲しみには耐えなければならない、と言い替えた方が明解でしょう。おそらくこれはお分かりいただけないでしょうが、純粋な怒りというべき感情です。不条理な悲しみに耐えねばならないことへの怒り-そしてぼくは耐えてきたし、これからも耐えるでしょう。ぼくは病人ですから、安っぽい感傷に浸る余裕などないのです」

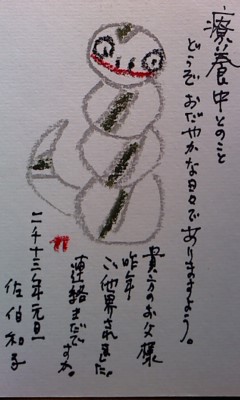

悲しみだけではない、滑稽もある。知らない間に孤児になっていたとは二の句が告げない。一昨年最後に実家を訪ねた後、一応メンタルに関係するから主治医に父の衰弱ぶり、賃貸住宅の保証人を断られたことなどを報告すると、

「不動産屋に保証人協会探してもらうしかないね」 「やはり保証人いないと駄目ですか?」

「形だけでもね。保証人協会にも費用を払う。生活保護の家賃分に上乗せしてもらえる。ただし、どこの保証人協会でも通るとは限らない」

「どうしてですか?」

「市内に実家があるのに保証人を立てられない、というのは、常識的に言って問題のある人物だと思われても仕方ない」

「いかにも前科者、精神障害者、生活保護です」

それとバツイチだ。これだけ揃っていればそれも当然というものだろう。別れた妻にしてみれば、娘たちの父親の存在をなかったことにしたいのはもっともだ。プレゼントにも手紙にも、電話一本返事はない。

ぼくは娘たちに二度と会わなくても悔やまない。父の死に目どころか逝去すら伯母を経由して知ったことすら、いっそぼくには相応しいと思える。

「読み終えたわ」

と本から顔をあげたのは映画「勝手にしやがれ」のジーン・セバーグだ。本の表紙にはウィリアム・フォークナー「野生の棕櫚」とある。ジャン・ポール・ベルモンドが「どんな本だ?」と訊く。セバーグは、

「…悲しみと後悔なら、おれは悲しみを選ぼう-どう思う?」

「下らんね」

と、ベルモンド。「悲しみよりも後悔の方がずっといい。違うか?」

もちろんこれはセバーグの出世作「悲しみよこんにちは」にもかけてあるが、このカップルの末路を暗示する会話でもある。結婚前に妻と見た。ぼくは付き合う女性とは必ずこれを見た。妻は泣きながら見いっていた。